近年有幸聆听赵元任师长西席用常州官话吟诵的张继《枫桥夜泊》录音,不禁起太白“余亦能高咏,斯人不可闻”之叹。回忆起初父寄庐师长西席曾教我用家乡龙游方言吟唱过此诗,大概是出于对乡情和亲情的阿私吧,总以为更能曲传出个中的诗情画意。反复吟哦中,于诗意恍若别有会心,在此愿与同好互换切磋。逞臆而言,郢书燕说之处自知难免。

且将全诗抄录一遍:

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

(图一)

这首诗大概是唐诗中最随处颂扬、最议论纷繁、又最诠释互异的一篇名作了。在此想不避咬文嚼字之讥,逐字逐句谈谈自己与古今诠释、评品诸家的所见异同。

“枫桥夜泊”,大多数总集、诗话、条记所录皆同,异文常见者有以下几种:高仲武《复兴间气集》卷下作“夜泊松江”;《全唐诗》卷二四二“枫桥夜泊”题下注谓一作“夜泊枫江”;范成大《吴郡志》卷三三作“晚泊”;朱弁《风月堂诗话》卷下引作“宿平望”;祝穆《事文类聚·前集》卷三五作“枫桥寺”;钱穀《吴都文粹续集》卷三五作“枫桥”。叶梦得《石林诗话》卷中言是题城西枫桥寺诗。疑皆为后人代拟,非作者原题。从诗、题相应的角度来看,鄙意题目还是以“枫桥夜泊”为当,下文提及诸题时将稍加辨析。

月落乌啼霜满天

“月落”二字说的究竟是什么时分,历来颇有争议。早在元代,释圆至就说:“‘夜半’者,状其太早而甚怨之之辞。说者不解墨客活语,乃以为实半夜,故多曲说。而不知首句‘月落乌啼’乃欲曙之候矣,岂真半夜乎?”(周弼选、圆至注《笺注唐贤绝句三体诗法》卷一)以为所咏的是黎明之景。明唐汝询《唐诗解》卷二八、清黄叔灿《唐诗笺注》卷九、章燮《唐诗三百首注疏》卷六均沿其说。黄叔灿还特殊点出“文法是倒拈”。近贤也有赞许这一意见的,说:“首句描写的是清晨时的景象”(徐有富《诗歌十二讲》,岳麓书社,2012年,17页)。殊不知玉轮并不总是天明才下山的,《周易·系辞下》所言“月往则日来”并不准确。上弦月夜半已落,诸公不知每夜“昂首望明月”予以“实践考验”,致生此误。这一点吾家学锴师长西席已经指出了(《唐诗选注评鉴》,中州古籍出版社,2013年,1242页)。

乌啼

关于清晨说,还有人提出一个论据:乌鸦白天才会啼叫,以是诗首句写的确是晨景(张孟麟《见“月落乌啼霜满天”新释》,《江西社会科学》1981年第二期),这难免不免蔽于一己的见闻了,君不见南朝乐府早有《乌夜啼》之曲吗?有人认为张诗中的“乌”指黎明即啼的乌臼鸟,举南朝乐府民歌《读曲歌》“打杀长鸣鸡,弹去乌臼鸟。愿得连冥不复曙,一年都一晓”为据(见上引徐著同页)。实在,既然认为乌鸦以白天聒噪为常,不知为何还要把乌说成是乌臼鸟?考《乐府诗集》卷四七,收《乌夜啼》八首,只有一首写到乌臼鸟(“可怜乌臼鸟,强言知天曙”)。其馀十三首后人拟作,咏及之“乌”。详诗意,无一不指乌鸦,试举三首:

“御史府”“洛阳城”“毕逋”“八九雏”“南飞”“绕枝”,无一不是乌鸦的典故。

“乌”之为“鸦”彰彰如是,不知何故,有人却说:“《乌夜啼》的其他几曲均只言其‘乌’,没有一曲明确说是‘鸦’或‘鹊’,更没有说是‘乌鸦’。”(盛大林《张继“夜泊”的不是“枫桥”及“寒山寺”》,《唐诗正本》,崇文书局,2021年,296页)竟出此言,真正“张茂先我所不解”了。

检唐宋诗,还有不少提及“乌夜啼“的吟咏,如:

例多如此,绝非闭门造车、向壁虚构,可见夜里乌啼不是什么罕见之事。北京朋侪见告,其地多鸦,夜间常闻其声,亦可拈以为证。

诚然,也有墨客用“月落乌啼”描摹晨景的,如刘禹锡有“月落乌啼云雨散,游童陌上拾花钿”之句(《踏歌行》之三),但解诗当据语境,语境不同,其解自异,张诗下文有“渔火”“夜半”之词,“月落乌啼”又属夜间常见,何必再刻舟求剑、胶柱鼓瑟,说成是摹写晨景之辞呢?《吴郡志》诗题作“晚泊”,自是因列于“枫桥”标题之下而作省略,然“晚”者,傍晚也,据诗意亦不如“夜”字为切。

霜满天

今人对此三字颇为不解。记得沙予师长西席(许德政)在《最是〈围城〉多风雨》一文中说,他曾请教钱槐聚师长西席有关“霜满天”的迷惑,师长西席没有回答,只是对他口诵笑话中所改“月落乌啼霜满屋,江枫渔火对愁哭。苏州城外寒山寺,夜半钟声到木渎”;又“月落乌啼霜满地,江枫渔火对愁起(按沙予误记作“泣”,系入声,不合诗律)。苏州城外寒山寺,夜半钟声到这里”二作,诵罢大笑(见《醉醺醺的澳洲》,中国友情出版社,1999年,197页)。这个改诗的故事,我自幼就听先君谈起过了,后来他还将此写入文中,说是出自《风趣诗谈》(见《江上无枫乎?》,《寄庐杂笔》,上海书店出版社,2000年,85页)。当时虽知是戏说,但确实也以为“霜满天”三字不甚可解。

曾听一位朋侪说此诗,引李白《静夜思》“床前明(按当作“看”)月光,疑是地上霜”为据,将霜说成是月光,把“霜满天”理解为“月色如霜”,竟不顾李诗明说“地上”而不是天上,也不究“月落”后此“霜”何在。或许他会辩称墨客所咏为月向西斜,将落未落之际吧?的确也有人串讲为“残月馀辉与满天霜色相映,呈现出一派迷朦的白色”(张燕瑾《唐诗选析》,天津公民出版社,1985年,226页)。实际上那时天上恐怕已无月光了,这一点且留待下文分解。

值得把稳的是,只管宋往后有人对此诗有所褒贬,但于“霜满天”三字不仅一无指摘,反而还不断有人攘为己用,妆点其作。下面且于宋、元、明、清诗词中各举两例:

可见他们丝毫也不以为这样写有什么欠妥。

时移世换,直至晚世方对此发生异议,上述笑话即是个中一例。读者既有此质疑,说诗者自当为之解惑。只管许多唐诗的注本避而不谈,还是有知难而进者试图予以解答。

近读亡友赵君昌平《唐诗三百首全解》一书,阐明为“霜霰已满天”(复旦大学出版社,2006年,294页)。不错,霰自可“满天而下”,但难免不免有“增字解经”之嫌。

学锴师长西席则从人的生理着眼,说:“‘霜满天’的描写并不符合自然景不雅观的实际(霜华在地而不在天),却完备相符墨客的感想熏染:深夜侵肌砭骨的寒意,从四面八方围向墨客夜泊的小舟,使他感到身外的茫茫夜气中正弥漫着满天霜华。”(《唐诗鉴赏词典》,上海辞书出版社,2013年,690页)其所著《唐诗选注评鉴》所述略同(见中州古籍出版社,2013年,1242页)。师长西席可谓“他人有心,予揣测之”了。但不知何故,爱读生理学书且明诏大号提出“通感”一格的槐聚师长西席竟没有想到这一层。

我则以为,“民气不同,有如其面”,未必大家都会产生这样的通感,不然后人也不致对此句大惑不解了。从上引古人“霜满天”之句看来,他们全都已视为当然,居之不疑了,故此处似不当借“通感”以求通,而当就古人以释古。

今人大致都知道露和霜是由近地空气中的水汽触物冷凝而成的,而古人的认知却尚未达到这一程度,一贯以为是“从天上掉下来的”,从先秦以来古书上无数“白露降”“甘露降”“繁露降”“降霜”“下霜”“飞霜”“陨霜”“雨霜”直至沿用至今的二十四节气之一的“霜降”诸词即可恍然而悟,例多不能殚举,显然古人以为“霜满地”即来自“霜满天”。

人的认识是不能超越自己的时期的,在科学昌明以前,“天雨霜”的观点自然被视作当然而被历代墨客反复承用了。如:

墨客虽不可能亲眼目睹霜如何从天而降,但仍一代接一代地加以沿用,张继自也不能例外。天既雨霜,说“霜满天”有何不可?

偶览唐前墨客之作,陆机集中的两句诗更使我面前一亮:

“弥天”不便是“满天”吗?陆机此句至今无人质疑,想来只是由于没有《枫桥夜泊》一诗那么千秋传诵、妇孺皆知吧?

还有,我创造“月落乌啼”四字也是沿而非创,孟浩然早有“月落乌(一作“猿”)啼欲断肠”之句了(《登万岁楼》)。说张继这一名句系“继”自古人、拼装而就,似也并无不可。

江枫渔火对愁眠

江枫

清人王端履于此二字有疑,说:“江南临水多植乌桕(按“桕”亦写作“臼”),秋叶饱霜,鲜红可爱,墨客类指为枫。不知枫生山中,性最恶湿,不能种之江畔也,此诗‘江枫’二字亦难免不免误认耳。”(《重论文斋笔录》卷十二)这一说法,先君曾引先秦至唐之诗驳之(见上引先君文,《寄庐杂笔》,84-85页)。在这里我想再稍加辨析一下。

大概是受王说影响吧,《汉语大词典》(汉语大辞典出版社,1993年)“枫”字下释云:“即枫喷鼻香树”,“古诗词中,秋令红叶植物也称‘枫’”。《辞海》(上海辞书出版社,2020年)亦云:“诗词中‘枫叶荻花’等的枫为秋令红叶植物的代名词,非专指某一树种言。”

此语对今人而言可谓“虽不中亦不远”,许多槭类植物都改称为“枫”,如“鸡爪枫”“三角枫”之类。沪上长风公园我常去闲步,湖上青枫岛上所种实在是槭。加拿大且因多槭树被国人称为“枫叶之国”。但对成长于农业社会的古人而言似不尽然,古人既“多识于鸟兽草木之名”,亦能多辨鸟兽草木之实。如萧颖士《江有枫》云:“江有枫,其叶蒙蒙。”“山有槭,其叶漠漠。”“想彼槭矣,亦类其枫。”可见其能辨枫、槭之异。温庭筠《西州词》云:“门前乌臼树,惨惨天将曙。”又其《江上送渔父》云:“三秋梅雨愁枫叶(按“梅”字疑误),一夜篷舟宿苇花。”可见亦能知枫喷鼻香与乌桕的不同。

当然也不能打消古人中也有不能分辨的,但我们不能由此而断言张继诗中的“枫”实非枫。

须知吴地多枫是出了名的,萧梁江淹《赤亭渚》诗有“吴江泛丘墟,饶桂复多枫”之咏,唐代崔信明有“枫落吴江冷”的名句。刘长卿《登吴古城歌》云:“天寒日暮江枫落,叶去辞风水自波。”宋代陈允平《糖多令·吴江道上赠郑可大》亦云:“曾向垂虹桥上看,有几树,水边枫。”描写的都是吴地风光。很难置信,古来的墨客都不辨菽麦地错认了。

检园艺书,一书云,枫喷鼻香“属于深根性树种,栽培在土层深厚、地下水位较高的地区”,“一样平常山坡、堤地均可栽培”,仅是“不耐水淹”罢了,只要把稳“挖沟排水,以防水灾”即可(李祖清主编《花卉园艺手册》,四川科学技能出版社,2004年,454-455页)。一书云,枫喷鼻香“配植在山间、瀑口、溪旁、水滨”(陈植《不雅观赏树木学》,中国农业出版社,1984年,485页)。都明确指出水畔可以种枫。陆游有诗也恰可引以为证:“十里丹枫岸,三家小麦村落。”(《秋晚寓叹》之五)而他正是能知乌桕与枫喷鼻香之别的,有诗云 “乌桕赤于枫,园林玄月中。”(《嫡又来天微阴再赋》)“寒鸦先雁到,乌桕后枫丹。”(《即事》)“乌桕先枫赤,寒鸦后雁来。”(《园中书触目》)可见王端履之说实不然。

据王楙《野客丛书》卷二三《枫桥》所载,宋代尤袤撰有《枫桥植枫记》,其文已佚,盛君大林遂据陈衍《石遗室诗话》卷三十所云苏州寒山寺“实则并无一枫也”之言,断言历代于其地种枫皆植而未成,说:“今之枫桥依然无枫,皆为自然界的规律使然。”(见上引盛著,394-395页)实际果真如此吗?明张元凯《枫桥与送者别》诗云:“枫桥秋水绿无涯,枫叶满树红于花。”(《伐檀斋集》卷四)清董灵预《枫桥夜泊》诗云:“珠树何年古,枫林几处丹。” (清徐崧、张大纯《百城烟水》卷二《枫桥》)柏葰《枫桥夜泊》诗云:“江枫冷落已初冬,舟舣东塘霜夜浓。”(《薜箖吟馆钞存》卷四)可见明清时枫桥依然有枫。

虽然文献具存,但疑惑者大概还会说均不敷为凭,这些墨客无一不是误认。

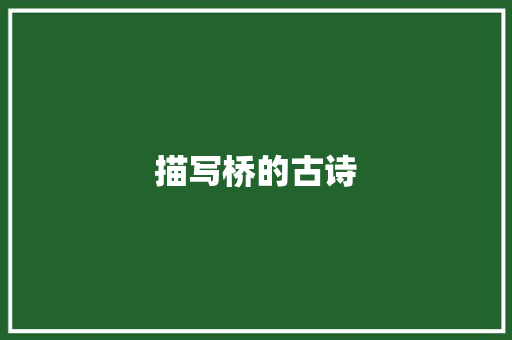

“书卷专一无了日,不如抛却去寻春”(朱熹《出山道中口占》),看样子“野外调查”势在必行了,我决定亲赴枫桥,一考实在。于是在今年初夏,到彼一游(图二)。远了望见枫桥两岸黛色参天。耸立着好几棵大树,近前摩挲其干,细察其叶:长柄,互生,三裂,边缘有细锯齿,此非枫喷鼻香而何(图三、图四)?脑海中不知怎地忽然浮现出”理论是灰色的,而生命之树常青”这句话来。考证不是理论,看样子也是灰色的了。惊喜之馀,难免不免生出些许遗憾:可惜市价酷暑,青葱在眼,不能赏其渥丹。既而想起王端履“误认”之语,于是遍寻全体枫桥景区,竟找不到一棵乌桕!

此时耳畔忽响起东坡之语:“事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?”(《石钟山记》)

图二 张继夜泊处

图三 枫桥边枫喷鼻香树

图四 枫喷鼻香树叶

踏上枫桥(图五),俯不雅观其水,窄窄一河,不禁又想起盛君的质疑:“寒山寺附近的小河,也实在称不上‘江’。”(见上引盛著,394页)此话彷佛有几分道理,一时倒也难以回答。须知吴人并不是见水便称“江”的,还有“河”“浦”“浜”“泾”“塘”“港”之名,各有含义。于是钻到故纸堆中一番挑剔爬梳,终于恍然而悟:原来河流边的枫树,古人例称为“江枫”的。

图五 枫桥

索性再磋商一下“江枫”一词的来历吧。最早自是出自《楚辞·招魂》,其辞云:“湛湛江水兮上有枫。”王逸云:“枫,木名也,言湛湛江水浸润枫木,使之茂盛。” 《尔雅·释木》云:“枫树似白杨,叶圆而歧、有脂而喷鼻香,今之枫喷鼻香是也。”《重修政和经史证类备用本草》卷十二谓枫木“至霜后叶丹可爱,故骚人多称之”。晋代阮籍《咏怀》“湛湛长江水,上有枫树林”之句即承自《招魂》。此后“江枫”就成了诗文中的固定搭配了,如:

附带说一句,除了“江枫”的固定搭配外,将“枫”与河流联系起来的还有“岸”字:

除此以外,诗歌中从未有称“河枫”或“溪枫”的。

“江枫”的语源既出自《楚辞》,而《诗》《骚》又为古来文士所必读,烂熟于胸,何况张继是楚地襄州(今湖北襄阳)人,有此现成词汇,他怎么会弃之不用而别出新裁去生拼硬凑呢?“江枫”如此习见,不虞清末大儒俞曲园(樾)师长西席(图六、图七)也会于此生疑,他应江苏巡抚陈夔龙之请为寒山寺书写张继此诗上石(图八),其碑阴附刻云:

图六 俞樾像

图七 俞樾晚年与曾孙平伯合影

图八 俞樾书张继诗碑

图九 俞樾书张继诗碑碑阴

以上笔墨亦见《春在堂诗编·丙午编》,笔墨略同。曲园以版本异文为据,以为“枫”字作“村落”方通。查“枫”字作“村落”,多种总集、方志、条记皆然(如徐倬《全唐诗録》卷五、汪霦《佩文斋咏物诗选》卷四三四、曹学佺《石仓历代诗选》卷六三、丁宿章《湖北诗征传略》卷三六、胡仔《苕溪渔隐丛话·后集》卷二、王鏊《苏州志》卷十九、冯桂芬《同治苏州府志》卷三三等),并不止《中吴纪闻》一处,曲园如知,他否定“江枫”的情由将更为充分。

但我却认为,纵然多种文本皆作“江村落”,此处也不当“吾从众”。曲园以不见郇公旧墨、待诏完碑为憾,实在大可不必,二公所书何字,勾稽文献,可得而考。

关于王珪的“旧墨”,朱长文《吴郡图经续记》卷中云:“枫桥之名远矣,杜牧诗尝及之,张继有《晚泊》一绝。”“旧或误为‘封桥’,今丞相王郇公顷居吴门,亲笔张继一绝于石,而‘枫’字遂正。”清人叶廷琯对此质疑道:“继诗只言‘江枫’,未及‘桥’字,何以见足正桥名?”(《吹网录》卷三《闵荣墓志》)窃谓朱氏当指诗题而言,王珪盖改诗题中“封桥”为“枫桥”耳。所据当即诗中的“江枫”二字和张祜的《枫桥》一诗,《吴郡志》卷三三记其诗云:“长洲苑外草萧萧,却忆相从岁月遥。惟有别时应不忘,暮烟疏雨过枫桥。”但误置于张继诗之前,此诗同书又录于卷四九,题作杜牧《怀吴中冯秀才》诗,张杜二人忘年交好,多所唱和,诗作容有相混。北宋毕仲游(1047-1121)与王珪(1019-1085)同时而年辈较晚,其《西台集》卷二十有《枫桥寺读张祜诗碑》引其全诗,可见实有来历。有人以为此诗仅见于杜牧《樊川外集》,而《张承吉文集》未收,以为不可信(见上引盛著,391页),此言难免不免武断。如果不见于作者本集的作品都是伪作,那么古往今来所有的辑佚学人岂不都是“可怜无补费精神”了?

至于明代文待诏(徵明)所书碑文,比起王珪,更是“冷落异代不同时”,岂足引以为据?但其作“枫”却是毫无疑问的,可凭文献推而得之。陆心源《穰梨馆过眼录》卷十七记文氏青绿山水《枫桥》,其上自题一诗,有“金阊西来带寒渚,策策丹枫堕烟雨”之句,“丹枫”二字足以为证,对曲园师长西席的考证没有什么帮助。

叶廷琯据枫桥出土宋大中祥符五年闵荣墓志记地名为“封桥”,得出结论说,枫桥“自唐及宋多传于文人学士之口,斯其名易著。封桥则乡里相沿传写,别有此称,因此唐时梵筴既取标题,而此志在宋初犹以上石。逮宋中叶往后乃雅俗皆书‘枫’字,不复知有‘封桥’之名矣。”(《吹网录》卷三《闵荣墓志》)这一判断无疑是精确的,一地有两名并非罕见。我客居沪渎,且就近取譬,以上海苏州河上的桥名为例吧:自东往西,乍浦路桥一名二摆渡桥,河南路桥一名天后宫桥。山西路桥一名盆汤弄桥,福建路桥一名老闸桥,浙江路桥一名老垃圾桥,西藏路桥一名新垃圾桥,恒丰路桥一名舢舨厂桥,江宁路桥一名洋钿厂桥,叶家宅路桥一名宝成桥,如此等等。

这里我还想补充一句:纵然原题作“封桥”,也并不妨碍诗中涌现“江枫”二字。试问:难道桥名无“枫”其旁就不能种枫吗?

再从诗法来看,“江枫”改为“江村落”后,“江村落”成为地点状语,“对愁眠”的就只剩“渔火”一物了。唐汝询也将“江枫渔火”阐明为“枫间渔火”(《唐诗解》卷二八),其意与曲园实同。难道一句中两物不能对一物、或一物不能对二物吗?张演《社日村落居》有“豚穽鸡埘对掩扉”之咏(作者一作王驾,一作张蠙),韦应物《休暇日访王侍御不遇》有“门对寒流雪满山”之吟。可证实在不然。

再则从意匠经营而言,“江枫”改为“江村落”后,就难免不免黯然失落“色”了,此处我附和徐君有富的意见:“它取消了‘江枫’也便是那‘霜叶红于仲春花’的江边枫树作为深秋标志的意象。”(《重读枫桥夜泊》,《中国社会科学报》》2010年8月12日)王珪改“封桥”为“枫桥“后,诗、题互映,可称相得益彰,至此我真想妄改曲园之句为“千金一字是江枫”了。王珪毕竟是著名墨客,具有对字词的高度敏感,他自己的诗作也不乏枫喷鼻香点缀,其《送人东归》诗有“霜天夕霁丹枫老,水国秋深紫蟹肥”之句,正捉住了江南秋末的物候特色。

有人说:“岸上的树必定隐身于阴郁中,顶多也是影影绰绰的,此刻如何能分辨出是枫树还是其它树呢?”(朱也旷《墨客的“一首好诗” 》,《读书》2020年第四期)固哉高叟之为诗也!

岂不知天未暗时可见,天已明后自知,不辨树种,尚可“问诸水滨”吗?张继还有一首《阊门即事》诗云:“试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟?”显然一度在苏州住过,对苏州的印象决不止秋夜在客船上的匆匆一瞥。作诗须要推敲考虑,修正润色,绝不会是文不加点、摇笔即来的。须知诗意的营造不但须要情绪的渲染,还须有色彩的点染,“江枫”二字在诗中正有此妙用。

曲园在他写的另一份未上石的张继诗碑碑阴文中又说:“‘江枫渔火’四字文义不贯,于下‘对愁眠’三字又似不贯,向以为疑。检《全唐诗》,‘渔火’作‘渔父’,因疑‘江枫’二字应乙转作‘枫江’。诗题一本作《夜泊枫江》,‘枫江渔父’或即其自谓也。”(俞润民、陈煦《德清俞氏》,中国公民大学出版社,1999年,95页)

不知“江枫渔火对愁眠”七字何以文义不贯?若如俞说,以“枫江渔父对愁眠”为是,“枫江渔父”又疑是张继自谓,这就有些匪夷所思了。如果“愁眠”指愁眠之人,岂不是化身为二,自己对自己了?这样理解,难免不免因此文法衡诗,以为短缺一个主语,非要安上一个不可。明陆容《菽园杂记》卷二云:“张继《枫桥夜泊》诗二句云:‘江村落渔父对愁眠。’然不若旧本‘江枫渔火’为佳,此皆刻本之误也。”钝根如我,所见略同。

实在,“愁眠”二字恐不当如此理解,下文当再作磋商。

至于将“江枫”阐明为“江桥”或“江村落桥”与“枫桥”的合称(唐先田《苏州三趣》,《中国社会科学报》2010年7月15日;金红《“江枫”考辨及其意境新说》,陆承曜主编《传统文化研究》21辑,群言出版社,2014年),更是荒诞无稽,且别问“江桥”和“江村落桥”唐时是否存在,古往今来,哪有如此作缩略语的?试问上海黄浦江上相邻的杨浦大桥和南浦大桥能缩成“杨南”、苏州河上相望的外白渡桥和乍浦路桥能合称“外乍”吗?

渔火

此词,有人解为“渔船上的灯火”(马茂元《唐诗选注》,上海古籍出版社,1999年,407页),有人释为“夜晚捕鱼时照明的火把”(季镇淮等《历代诗歌选》第二册,中国青年出版社,1980年,494页),都并不十分准确。按渔火亦称渔灯,乃是渔民利用某些鱼类的趋光性,点燃以利捕捞的。这一技能起源甚早,宋曾敏行《独醒杂志》卷九云:“新喻李仲谦为举子时,是夕(按为元夕)行于溪上,见渔者炬火捕鱼。”元明之际乌斯道《渔记》写得最为明白:“迨夜,则以火烛水,鱼见火而出水面,亦罩而得焉。”(《春草斋集》卷十一)明李豫亨《推篷寤语》卷七云:“水族,阴类也,故见火则聚,从阳气也。蟹与蟛蜞略见火光,则举族类聚,遂为渔父所得,人皆知之。鱼亦好火光,但隔水不得见则不聚,以法制火入水中,则群鱼见光相附而至,可举群得也。”这些记载虽晚于唐,但从唐诗所咏,可知这一技能唐人早已节制了。关于鱼类的趋光性,杜甫诗就有“灯前往往大鱼出”之咏(《陪王侍御同登东山最高顶宴姚通泉晚携酒泛江》)。至于渔火置于何处?元稹诗云:“雨摧渔火熖,风引竹枝声。”(《答姨兄胡灵之见寄五十韵》)皮日休诗云:“烟浪溅篷寒不睡,更将枯蚌点渔灯。”(《钓侣》二章之二)毛文锡词云:“岸泊渔灯风飐碎,白苹远散浓喷鼻香。”(《临江仙》)可见渔火是置于露天,不是放在船舱之内的,简陋之甚,乃至还用蚌壳制成。而且渔火不一定置于船上,也可燃于岸边。宋代如黄庭坚《渔父二首》之一云:“天寒两岸识渔火,日落几人收钓筒。”元代如马臻《暝色》云:“岸静依渔火,村落寒急夜砧。”黄镇成《题秋江把钓图》云:“留火夜燃湘岸竹,得鱼朝送酒家钱。”明代如李宗泗《夜月乘舟》:“江寒远岸燃渔火,天静疏钟傍客程。”谢孟安《初五日至延平城》“夜深渔火明沙岸,月落寒更出戍楼。”清代如裘曰修《晩步书所见》云:“柳外佛灯双碣废,岸边渔火一星微。”以是不一定有某些注本所提的渔船。还须知道,渔火须待月未出或月已落时方燃,由于“月光照明条件实际上降落了鱼对光源亮度的敏感性,影响了光诱浸染的面积,使捕鱼量大为减少”(俞文钊《鱼类趋光生理》,农业出版社,1980年,73页)。据此我们可为张籍“竹深村落路远,月出钓船稀”(《夜到渔家》)之句加一注脚。而张继诗所说的“月落”之后正是捕鱼的极佳时候。韩愈诗“山楼黑无月,渔火灿星点”(《陪杜侍御游湘西寺独宿有题献杨常侍》)、周贺诗“浔阳渡口月未上,渔火照江仍独眠”(《浔阳与孙郎中宴回》)也描述了在无月的夜晚渔民的捕捞作业。如果在“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”之时,渔夫恐怕要像船子和尚《拨棹歌》所说的那样,“满船空载月明归”了。苏轼《游金山寺》诗云:“是时江月初生魄,二更月落天深黑。江心似有炬火明,飞熖照山栖鸟惊。痛惜归卧心莫识,非鬼非人竟何物?“自注云:“是夜所见如此。”说得神乎其神,这恐怕是东坡的游戏三昧,所描写的实在是江心渔火。若果如此,渔火须待月落而燃,于此又可得一诗证。

对愁眠

学锴师长西席和中国社科院文研所所编《唐诗选》都把“对”字阐明为“伴”,恐怕是考虑到不管睡着还是躺平,墨客在船舱里,都不可能与“江枫渔火”相对吧?窃谓如此解诗,难免不免失落之于泥了。

我少年时期年受前述两首风趣诗影响,以为既可改作“对愁哭”“对愁起”,“愁哭”“愁起”不辞,当是对愁而哭、对愁而起之谓。那么,在改诗者看来,原诗“对愁眠”就该是“对愁而眠”之意了。唐司空曙有“一身垂泪对花眠”之句(《病中遣妓》),鱼玄机有“长移一榻对山眠”之吟(《题隐雾亭》),差异只在于所对者是物质还是精神。“愁”可看作抽象观点的具象化,“江枫渔火”可以算作是起愁惹恨的环境。如此则对愁而眠者自是墨客自己,诗中只是省去而已。这个思路乃是受了庾信《愁赋》“深藏欲避愁,愁已知人处”的影响,将“愁”这一抽象观点具象化、拟人化了。

不过,庾信此赋的这一手腕沿自杨雄《逐贫赋》,不合国人欣赏习气,后世罕见继承,如王若虚即以为“未妥”(见《滹南遗老集》卷三四《文辨》)。故以上阐释如今我已作自我否定,别寻路子了。

按“愁眠”二字,古人有不解其义者,竟无端造出一座“愁眠山”来。其说大概起于明代,《千家诗》(明文华轩刊伪托汤显祖校释本)注云:“愁眠,山名。”(伪托钟惺订补详注本同)考明郑之珍《目连救母劝善戏文》卷上《招财买货》中寒山、拾得道白有“江枫桥头风景好,愁眠山上月光寒”之句。清毛先舒驳得好:“今苏州寒山寺对有愁眠山,说者遂谓张诗指山,非谓渔火对旅愁而眠。予谓非也。诗须情景拜会,此诗三句俱述景,止此句言情,若更为难刁难山,则全无情事,句亦乏味。且‘愁眠山’下即接‘苏州城’‘寒山寺’,不应重累如此。当是张本自言愁眠,后人遂因诗名山,犹明圣湖因子瞻诗而名‘西子湖’耳。”(《诗辩坻》卷三)

毛先舒从诗歌的构造安排着眼,可谓言之有理,而且检苏州历代方志,均不见“愁眠山”之名,可见其杜撰。然毛氏“渔火对旅愁而眠”的理解仍觉未安。

和曲园一样,以文法衡诗的还有上文提到的王端履,他乃至提出这样的疑问:“首句不叙明泊舟夜宿之由,则次句‘对愁眠’三字,是对谁愁而对谁眠耶?”于是好为人师地改成:

味其意,也是将“愁”“眠”二字拆开理解的,和曲园不同的只是以为二字皆属动词,如此则原诗缺了宾语,补上“羁客”二字,则江枫和渔火有了相对而愁、相对而眠的工具,也是把物拟人化。黄叔灿索性解为“江枫渔火,相对愁眠” (《唐诗笺注》卷九》),如此则“愁眠”的是“江枫”和“渔火”二者,与人无涉了。唐汝询的串讲是:“月落乌啼矣,而枫间渔火依然对我之愁眠,目未交睫也”(《唐诗解》卷二八),没把人丢开,但将“江枫”算作地点状语,与“我”相对的只是“渔火”。《千家诗》的另一注本(嘉庆辛巳刊弥补重订表明本)该诗之注则云:“江枫叶落,渔火炊烟,皆与舟中愁眠之人想对而难寐者也。”相对而难寐的算作是“江枫”“渔火”和“愁眠之人”三者(按“叶落”“炊烟”皆属注者为笔墨俊秀而妄增)。以“眠”状树,犹若其可;以“眠”状火,则闻所未闻。

文研所编《唐诗选》则云:“这句是说愁人对着江枫渔火而眠,即‘江枫渔火伴愁眠’之意。”(公民文学出版社,1978年,345页)也把“愁”“眠”二字拆开阐明,“愁”算作是形容词,润色省略了的“人”字。“眠”是动词,表明人的动作。但“愁眠”何意,没有作进一步的诠释。实在,“眠”有“睡着”“躺平”二义,睡着自不能看到“江枫渔火”。以是学锴师长西席选择了“躺平”之义,说“‘愁眠’,当指怀着旅愁躺在船上的旅人”,也把润色“眠”的“愁”字移到了“人”字之前,实际也是将两字拆开阐明的。

我则以为,“愁”字是润色“眠”字的,“愁眠”实在已和“无眠”“不眠”一样,已凝固成一个词汇了,那么,“愁眠”究竟是什么意思呢?我想只有到古人的用例中去揣摩猜度了。在唐宋诗的描述中,愁眠有以下几个表现:

难于入睡。

易于惊醒。

睡短梦多。

这些正符合医书所载失落眠的各种症状:不肯上床、难以入睡、就寝不深、多梦早醒、随意马虎惊醒,醒后不易再睡(见黄秋学《疾病概论》,吉林科技文献出版社,2017年,371页;汪卫东《失落眠的催眠生理治疗》,山西科技出版社,2018年,21页;丁娟等《简明神经内科学》,吉林科技出版社,2019年,286页)。诸诗所状失落眠不一定躺在床上,以是唐汝询才会说:“‘愁眠’,犹言‘愁坐’。”(《唐诗解》卷二八)这样墨客才能与江枫渔火相对。实在,失落眠之人何止于坐,站立、踱步、无事找事都是常见的症状。昌平兄说:“‘愁眠’实在是因愁不眠。”(前引赵著,295页)窃谓失落眠是病,不一定有愁,故许多文章猜度作者因何而愁,难免不免多事。

正如苏轼《水调歌头·丙辰中秋》的“转朱阁,低绮户,照无眠”,无眠者不用说便是作者自己,张继诗中的愁眠者亦然。以诗法而言,文从字顺,而王端履“重论文”、俞曲园“举疑义”,二公以文法衡诗,难免不免均蹈凿枘之失落。

苏州城外

“苏州城外”,欧阳修《六一诗话》引作“苏州台下”,《事文类聚·前集》卷三五同。《吴郡志》卷四八引作“苏州城下”,《苕溪渔隐丛话·前集》卷二三、《锦绣万花谷·后集》卷五、《同治苏州府志》卷一四五同。

按“苏州台”在苏州山,是阖闾、夫差两代吴王所建(见《正德苏州志》卷三三所考),早已不存,后世除怀古咏史之作外,多用为苏州的别称,杜甫《壮游》诗“东下苏州台”即其一例。若张诗用此,取景难免不免大而无当。而若作“城下”,则予人该寺逼近城垣的印象,缺少“苏州城外”给人的那种荒寒之感。

寒山寺

王士禛甚赏此句的选辞,其《居易录》卷四云:“地名亦各有所宜,故友陈允衡伯玑尝语予:‘“苏州城外寒山寺,半夜钟声到客船”,若作“金陵城外报恩寺”,有何意味?’此虽谑语,可悟诗家三昧。”(《渔洋诗话》卷中所载略同,《池北偶谈》卷十五《诗地相肖》谓是范文光语)

王氏十分赞许这个说法,但黄生则对此有所保留,他说:“此言亦甚有见,但其以是工拙处尚未道破。客请语其故,余曰:无他,只‘寒山’二字雅于‘报恩’二字也。客欣然有省。”(《唐诗评》卷四)

黄生的话是有道理的,由于纵然没有到过苏州的人,浑不晓是否“诗地合适”,也能领会到此诗的韵味,不然张继不会凭此诗名传千古。

我以为此句的佳处不仅在“寒山”一词,还在“苏州”这个苏州的古名上,能令人见而发思古之幽情,且二字叠韵(均属《广韵》“模”韵),诵之音律和谐。试将“苏州改为“苏州”,就难免不免大为逊色。“寒”“山”两字,正是《广韵》两个邻韵的韵目,可算准叠韵,今日用普通话读来则完备是叠韵了。且“寒山寺”三字引人遐想,读来饶有诗意。

畏友杨明师长西席曾列举史料力辟该寺因寒山、拾得二僧得名之说。认为今日的寒山寺旧名普明禅院,宋代又称枫桥寺,至明代始改今名。诗中“寒山寺”三字与寒山子毫无关系,而是“寒山上的寺院”的泛称,举韦应物《寄恒璨》“独寻秋草径,夜宿寒山寺”、 方干《途中言事寄居远上人》“白云晓湿寒山寺,红叶夜飞明月村落”之句为例。以是张继说的并不是本日枫桥边平地上的这座寺院(《张继诗中寒山寺辨》,《中华诗学》2017年第一卷第一期)。此说甚惬我心。

图十 寒山寺

从文学鉴赏的角度来看,一则本日的寒山寺密迩运河(图十),缺少“隔岭钟声度,中天梵响来”(庾信《和从驾登云居寺塔》)、“秋深临水月,夜半隔山钟”(皇甫冉《秋夜宿严维宅》)、“古寺寒山上,远钟扬好风”(皎然《闻钟》)、“钟度远山迟”(韦应物《寄酬李博士永宁主簿叔厅见待》)、“村落寺钟声度远滩”(李梦符《渔父引二首》之一)那种幽远的意境。再则如果将寺名与那位时常“叫噪”“慢骂”的“风狂”和尚(释道原《景德传灯録》卷二七)联系起来,面前涌现戏剧中以丑角扮演的蓬葆赤脚形象(见上引《目连救母劝善戏文》),读者难免不免会以为“大杀风景”,从而毁坏了全诗的美感(图十一)。只管高僧兼诗僧之名能为寺庙增重,但其佯狂之貌却与《枫桥夜泊》的诗境大不相侔。纵然后来经由形象改造、成为孩儿脸“蓬葆笑面”的和、合二仙(图十二),读者的不雅观感亦复如是(按据清史梦兰《止园笔谈》卷三所载,“雍正十一年,封晒台寒山大士为和圣、拾得大士为合圣”,史乘无征,恐是民间传说)。

图十一 寒山与其禅侣拾得

图十二 和合二仙图

也有人认为寺还是本日的寒山寺,但泊舟却在几十里地外的吴淞江畔,依据的便是《复兴间气集》中的诗题《松江夜泊》。为理解释何以相隔如此迢遥还能听到钟声,乃至还搬出了物理学上的“声云”观点,说是为“声云”反射所致(卢湘岳《〈枫桥夜泊〉别解》,《古典文学知识》2012年第四期)。殊不知苏州寺庙多矣,“吴中僧寺实半夜鸣钟”(《吴郡志》卷四八),届时诸寺之钟皆鸣,远在吴淞江上的墨客怎么分辨得出钟声是否来自枫桥边的这所寺庙?

还有人赞许“寒山寺”指“寒山上寺院”之说,但同样主见张继所泊为吴淞江(徐永恩《苏州寒山寺之寒山初探》,《台州文化学刊》2009年第三、四期合刊)。殊不知吴淞江在今苏州吴江区,即以前的吴江县,距山甚远。《乾隆吴江县志》卷一云:“邑本无山,湖西只陆墓一隅、吴山一麓,实惟我疆。”故吴淞江上只有远山可眺。于是有人捉住“远山”两字,以气温与声速关系的科学事理祛疑解惑(见上引朱也旷文)。实在,吴淞江两岸平地上唐前所建寺庙多矣,据记载,张继生前已建而至清乾隆间犹在者就有圣寿禅寺、罗汉讲寺、 华严讲寺、法嘉教寺、奉先教寺、泗州教寺等等(《乾隆吴江县志》卷一九)。方干《题松江驿》诗云:“帆势落斜依浦溆,钟声断续在苍茫。”僧寺如此之多,又如何辨别钟声不是来自两岸的平地,而是发自远处的寒山?人类的听觉彷佛没有那么灵敏。

由此也可见“夜泊松江”之题之不确。“松江”一作“枫江”,“枫江”乃松江的美称。《弘治吴江县志》卷二云:“唐崔信明有‘枫落吴江冷’之句,好事者因称‘枫江’。”其名后起,诗题自亦如之。枫桥下的古运河后来也称“枫江”,《百城烟水》卷二《枫桥》言“其下名枫江”。以桥名河,显亦后起。此诗之题还有作“宿平望”的。平望属吴江,在大运河上。杨万里《诚斋集》卷二九《过平望》云:“望中不着一山遮,四顾平田接水涯。”《道光平望志·卷首》序亦云:“此地略无山林间隔,四望皆平,故名平望。”以是更不可能是张继夜泊之地。

图十三 寒山寺大钟

枫桥之游时,我曾在今寒山寺见过本世纪初所铸巨钟、号称“中原第一法钟”的,游客撞钟,索价廿元三下(图十三)。但倾耳听之,其声沉闷,在“寒山别院”中能闻,而在“枫桥夜泊”处就听不到了。当然那是在白天,人声喧华,若在夜深人静、万籁俱寂之时,或许其声可远传数里吧?但纵然如此,岂能渡水越山,遥递至数十里地之外吗?今日所铸洪钟尚且如此,何况唐代一所郊坰小寺中的报时之具!

杨明师长西席在另一篇论文中,根据钱大昕《五砚楼记》“枫桥去城数里,距诸山皆不远”,又“灵岩、天平之紫翠,望之如可摘也;支硎、法螺之钟磬,招之若相答也”的描述(《潜研堂文集》卷二一),推测钟声来自附近山中(《张继诗中寒山寺辨》,《汉唐文学辨思录》,上海古籍出版社,2005年,270页)。此说于我启迪亦多。

图十四 狮子山

我以为,若要知足此诗所述的环境条件,必须水上有桥,岸上有枫,望中有山,山中有寺,而寺则位于近郊。这几点,正好今日为人质疑的枫桥却最为得当。依我妄测,所谓的“寒山寺”可能是白居易、张祜曾游的思益寺,该寺登基于流俗相传的“愁眠山”,其正式名字为岝㟧山或狮子山(图十四)。唐陆广微《吴地记》云,此山“在吴县西十二里,吴王僚葬此山中,有寺号‘思益’,梁天监二年置”。白居易曾题《自思益寺次楞伽寺作》七律一首(《白氏文集》卷五四),张祜有《题苏州思益寺》五律一首(《张承吉文集》卷三)。

白诗云:

张诗云:

狮子山海拔十六点九米(一说十四点五米),距枫桥仅三公里。如此则舟停桥畔,寺在山旁,“寒山”既可见,钟声亦可闻了。

据历代方志记载,思益寺虽建自萧梁,而其名实起于李唐,传说开元中有异僧胜光居此,为殊胜道场。隐士祈祷,思之必应,故名思益。宋高宗时勅赐思忆讲寺,元季毁,明宣徳间重修。康熙八年赐额法音寺,乾隆间废,后又重兴,民国时犹存,今则荡然无迹可求了(详《洪武苏州府志》卷四三、《康熙吴县志》卷三四、《乾隆江南通志》卷十二、《江南梵刹志》卷二、《乾隆吴县志》卷八七、《嘉庆重修一统志》卷七、《民国吴县志》卷三六下)。

欧阳修《六一诗话》曰:“唐人有云:‘苏州台下寒山寺,半夜钟声到客船。’说者亦云:句则佳矣,其如三更不是打钟时!

”

此言宋人辩驳者甚多,认为夜半鸣钟,实有其事。以历代诗话及唐诗诸注本多所征引,这里就不再学舌和饶舌了。

但由于诗学不雅观念的转变,明往后人的意见却大为不同,胡应麟说:

意谓诗之声律、兴象若佳,则向壁虚构无妨(后世袁枚也有类似的辞吐,见《随园诗话》卷八),这从明代前后七子的诗歌实践中也可看出。如李梦阳的《秋望》“黄河水绕汉宫墙”之诗以及李攀龙的《和吴太常南楼烟雨之作》“江流欲动帆樯外,山色才分睥睨西”之句,当时称赏者甚多,然诗中景物多是无中生有,曾受到清人吴乔和吴仰贤的指斥(详《围炉诗话》卷六、《小匏庵诗话》卷二)。

但唐宋人却是主见写实的。除了一些因未亲自经历而“地理不审”的边塞诗以外,墨客写景抒怀,除了夸饰,呈于笔下的皆出于身之所历、目之所见、耳之所闻,不然夜半钟声的有无也不致引起长期的辩论。

近见有拾胡氏牙慧以自炫高明者,因辨之如上。

至于此句在诗中所起的浸染,纪昀指出:“杜甫诗曰:‘巴童浑不寝,夜半有行舟。’张继诗曰:‘苏州城外寒山寺,半夜钟声到客船。’均从对面落笔,以半夜得闻写出未睡,非咏巴童舟、寒山寺钟也。”(《阅微草堂条记》卷十一)

其说颇是,全诗皆写自己在舟中不眠之夜的所见所闻,寒山钟声只是背景音而已。由此亦可见叶梦得说此诗为题枫桥寺诗之不确。

此诗之妙实不尽如纪昀所言,上面已随文提及了。

偶见唐吴商浩《泊舟》一诗云:“身遂烟波魂自惊,木兰舟上一帆轻。云中有寺在何处?山底宿时闻磬声。”其诗心裁与《枫桥夜泊》略近,而环境陪衬、心情抒发则远逊,无怪乎不能如张诗那样为人传诵。

夜半

此词,欧阳修《六一诗话》引作“半夜”,后世从之者甚多(如《事文类聚·前集》卷三五、《方舆胜览》卷二、《吟窗杂录》卷三八、《续演繁露》卷四、《吴郡志》卷三三、《中吴纪闻》卷一、《同治苏州府志》卷一四五),鄙意不及“夜半”为佳,这倒不是先入为主之故,而是由于“夜半”是个韶光点,而“半夜”有韶光点和韶光段两个含义。“半夜”表韶光点的例子不说了,表韶光段的唐人有“春云春日共朦胧,满院梨花半夜风”(刘兼《春宵》)、“数僧梵响满楼月,深谷猿声半夜风”(许三畏《题菖蒲废不雅观》),而僧寺钟声是定时而鸣的,张继此诗表达的自是韶光点,故“夜半”一词无疑比“半夜”表达得更为准确。

钟声到客船

《千家诗》(嘉庆辛巳刊本)解此句云:“忽闻寒山钟声夜半而鸣,不觉起视,客船已至苏州城外之枫桥矣。”不以为是“声到”,而说成是“船到”,如此解诗,可称笨伯。难道只能船到,不能“声到”吗?唐人咏“声到”之诗甚多,如:

解为“船到”,真正味同嚼蜡了。蒙学之书如此,真是误人子弟!

结语

司空图诗云:“侬家自有麒麟阁,第一功名只赏诗。”(《力疾山下吴村落看杏花十九首》之六)我平生也有读诗、赏诗之癖。而赏诗须得古才士之存心。要达到这一境界,就当如吾家彦和所云:“操千曲而后晓声,不雅观千剑而后识器。故圆照之象,务先博不雅观。”(《文心雕龙·知音》)且博不雅观不当囿于文史,科技之书亦当有所阅读,所谓“无书不读”是也。而且,除了故纸爬梳外,实地稽核也绝不能忽略。然后涵泳其辞,研求其理。大概凭着好学寻思,是能够心知其意的。

王安石选唐百家诗毕,曾感叹:“废日力于此,良可悔也。”(《〈唐百家诗选〉序》)我则退居多暇,不为无益,难遣有涯,为解一首小诗,耗力费时,而终悔无可悔。至于所述是耶非耶,尚有待大方之家惠予剖断。

刘永翔,华东师范大学中文系教授