作者:李守奎(清华大学出土文献研究与保护中央教授,中国笔墨学会副会长)

中国的汉字不仅源远,而且流长,是唯一利用至今的自源古老表意笔墨体系,曾是人类文化史上的“谜”。戴着“笔墨的唯一代价便是记录措辞”的眼镜看汉字,当然理解不了汉字。当我们对自己的文化有了自傲,汉字这个谜也就逐层解开:汉字从来就不仅仅是记录措辞的,它能超过时空通报信息,是中国文化的根脉,是中华民族凝聚的巨大力量。我们只要充分研究汉字、全面认识汉字,就会致敬汉字!

《汉字中国:方正之间的中华文明》 成都博物馆编 巴蜀书社、中华书局 巴蜀书社供应

明文徵明行书五律煮茶轴 巴蜀书社供应

成都博物馆策划了“汉字中国——方正之间的中华文明”特展,用宝贵文物和艺术品直不雅观表现中华文明的源远流长,表现汉字风华绝世之美,把对汉字的一些知识变成真实的感想熏染,强烈的视觉冲击力,让人产生强烈的内心震荡。考古中创造带有笔墨的文物十分难得,《汉字中国:方正之间的中华文明》(以下简称“《汉字中国》”)收录了全国20个省(自治区、直辖市)45家博物馆珍藏的225件关于汉字的文物,从古意盎然的甲骨契刻、青铜铭文,到收放自若的秦汉竹简、帛书,再到整饬谨严的刻本印刷,以及风格多样的书法作品,每一件都是佳构。成都博物馆能够调动这么多文物佳构,精心策划、精心布展,人潮如涌,称得上是方方面面的“大得胜利”!

展览有时空限定,经由出版社和博物馆的再策划,巴蜀书社和中华书局联合出版了《汉字中国》,它可以放大局部,让人们看得更加清晰;可以超过时空,让全天下想看到这些展品、想理解汉字发展的人都能看到。能够遍及天下各地,行之久远,这便是笔墨与书本的上风与魅力。追溯中华文明起源,阐述汉字发展史的各种专著很多,举证插图有之,罗列各个时期拓本照片有之,但用历代笔墨实物和简洁明了的笔墨解释相合营,图文并茂,完全地溯源中华文明,讲述汉字演化,这还是首次。书中有时期久远的河南舞阳贾湖遗址出土的刻符龟甲,也有河南安阳出土的商代甲骨;有代表皇皇周礼的陕西扶风出土的墙盘、逨鼎,也有见证秦始皇统一天下的铜诏版;有表示泱泱汉风的居延汉简、熹平石经,也有唐宋盛世的书法大家之作。《汉字中国》的图像、拓本清晰,图文编排精美,彩色套印,极具视觉效果,文稿解释在夷易中见谨严。可以说,这部书本身便是艺术品。

周朝以皇皇周礼“经国家,定社稷,序和颜悦色,利后嗣”,青铜器及铭于其上的金文是礼制的表示。伴随着周朝大分封,周王室将有铭青铜礼器付与各诸侯国,笔墨由此在中华大地上实现了大规模传播,促进了思想、文化的跨区域互换与领悟。图为陕西省宝鸡市眉县杨家村落出土的四十三年逨鼎(丙)及其铭文拓片。巴蜀书社供应

这部精美的书有很多特色值得称道,仔细研读,呈现如下几个特点。第一,真实呈现汉字悠久的渊源和波澜壮阔的发展历史。我们的文明为何从未间断?这与汉字密切干系。汉字是中华文明的显性标志,是根植于深处的文化基因。《汉字中国》一书用高下8000年的考古和传世文物,讲述汉字起源、发展和流变,展现了汉字在不同历史期间的发展面貌,也展现了汉字与中华文明之间深刻的内在联系,是一部看得见、摸得着的汉字发展史,从笔墨的角度呈现出中华精良传统文化的残酷光芒。

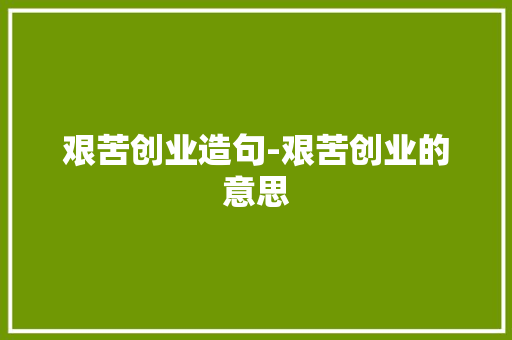

第二,学术品位高,定位准确,说话严谨。全书图文分为源、远、流、长四部分,“源”部分以“星火燎原”开头,从舞阳“目”形刻符到石峁人射马石雕,呈现多种载体上的刻画符号与图画。开篇第一物便是“刻符龟甲”,距今约8000—7000年,与比它晚四五千年的殷墟甲骨文有惊人的相似之处,这些表述很精当。当今有些人为了流量,为了知足以悠久为光彩的感想熏染,就以此为依据断言汉字有八千年历史;而其余一些人认定笔墨的实质是记录措辞的符号,由于并不能确定这个符号是否与措辞有关,便认定它不是笔墨。说它是笔墨自然证据不敷,说它不是笔墨情由也不充分。我认为,该书称其为“刻符”很精确,一段简洁的解释很有学术内涵,暗示了这种刻符与商代的甲骨文之间可能存在渊源关系。我很讴歌这种谨严和有限度的推理。至于说石峁遗址人射马石雕中的图画是汉字的源头之一,“射”字可能便是由之发展而来,也是精当之论。

“惟殷先人,有册有典。”商代,汉字已发展成熟。图为商代的刻辞卜骨及其线描稿。巴蜀书社供应

汉字的起源直接关系到中华文明的探源。这些原始刻符、图画,哪些先发展成为笔墨,把满天星斗的远古文化凝聚为中华早期文明,有待更多的材料去证明,也有待我们更深入地思考。“星火燎原”一节篇幅不大,却留给我们无尽的思虑。其他各篇各章,也精彩纷呈。

第三,充分展现了汉字之美。天下上的各种笔墨都努力追求书写都雅,但只有汉字发展出一门独特的艺术——书法。秦篆汉隶、魏碑唐楷,李斯蔡邕、褚遂良颜真卿、赵孟頫董其昌,众体皆备,大家云集,书中收录的各个时期的书法作品,彰显了中华文化的独特神韵,可以感想熏染到个中蕴藏着的中国人深奥深厚的家国情怀与爱美之心。艺术家、书法爱好者都可以从中得到更多美的享受。

第四,面向广大读者,雅俗共赏。虽然我们日日不离汉字,但一旦上溯历史,从繁体到小篆再到吉金甲骨古笔墨,就变成了渐行渐远渐深奥的学问。大众一方面对进一步理解汉字有浓厚的兴趣,另一方面又无法面对象牙塔中学问的深奥与晦涩。于是,想理解汉字的海内外读者都希望能有一些易懂有趣、有真知的好书。我们太须要面向广大读者的汉字文化读物了,《汉字中国》便是这样一本雅俗共赏的好书。

图为陕西省榆林市石峁遗址出土的人射马石雕及其拓片。该石雕生动诠释了石峁先民用图像记事的办法,“射”字可能由此发展而来。巴蜀书社供应

第五,书的设计与装帧非常精美。书是看的,尤其是博物馆图录,更是让人赏的。《汉字中国》的封面深蓝底红字,典雅端庄,“汉字中国”四个大字竖排,中间嵌着一个烫金的“目”形,正是七八千年前的那个舞阳龟甲刻符,彷佛洞察统统,又彷佛为我们打开理解远古的天窗。自左向右读是“中国汉字”,是书中的内容;自右向左读是“汉字中国”,别有深意。书中的一些折半长幅,让读者可见艺术品的全貌,大饱眼福。作为一个研究汉字的学者,拿到这本书,爱不释手,可阅读、可欣赏。

总之,这是一部学者看到学术之严谨,艺术家看到美,广大读者从中得到很多新知的精美好书。出版这样一部书,意义重大。书的扉页上赫然写着:“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解当代中国,更不可能理解未来中国。”我们套用一下来说汉字:“如果不从源远流长的汉字来认识中国,就不可能充分理解我们历史的连续性,就不可能理解我们的统一性,就不可能理解中国文化的向心力和凝聚力,更不可能理解未来的中国。”这或许便是“汉字中国”这个书名所蕴含的意义。

我们不仅须要笔墨学家讲好每一个汉字故事,历史学家讲清楚汉字与中华民族的关联,更须要考古文博与出版界强强联合,用图文并茂的好书,让大众真切感想熏染到汉字之美,汉字文化之博大精湛。全书收录这些文物佳构,按照韶光和朝代顺序排列,生动诠释了汉字创造文明、书写历史、传播文化的代价,表示了中华民族与时俱进、传承创新的精神。《汉字中国》的出版,开了一个好头,希望通过这本书的“走出去”,促进以汉字为代表的中华精良传统文化在世界的传播,推动中华文化更好地走向天下。

《光明日报》(2024年07月13日 12版)

来源: 光明网-《光明日报》