右侧画面

左侧画面

石棺床正面图

石棺床正面壸门图案

石棺床前方乐伎俑

1982年6月,原天水地区天水市上水工程指挥部在今秦州区石马坪修上水工程时,创造古墓一座,经原天水市博物馆清理,墓葬出土石质围屏石棺床一具,棺床上有木棺痕和人骨痕迹,还有石枕、金钗、釉陶烛台、鸡首瓶、铜镜、坐部乐伎石俑、墓志铭等随葬品和文物。

奇异的石棺与惊人的创造

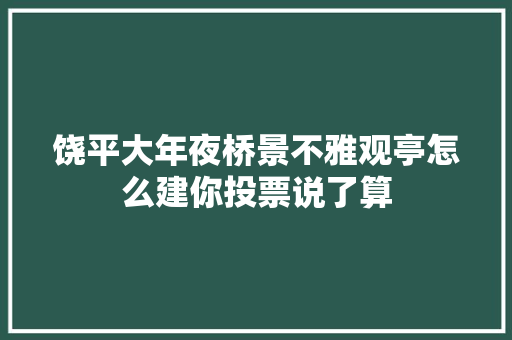

该墓位于秦州区南一公里石马坪文山顶,墓向正北。墓为竖井单室砖墓,有墓道,墓门高1.58米,墓道上部为拱形券顶,墓室平面呈正方形,石棺床置于墓室正中偏南处。石棺床石质系砂页岩,较松软,通高1.23米、宽1.15米、长2.18米。床座、床板和屏风共由26块画像石和素面石条组成。个中,画像石17方。石床左、右两侧和背面床座由素面的9方石条构成,床座的正面由两方画像石构成,凹雕两组壸门,高下两层对应,上层壸门雕6个圜底莲瓣形男性乐伎,下层壸门刻6个相同的神兽。床板为4方相等的石板组成,子母扣相接,正面床沿刻有连珠忍冬纹并饰以金彩。屏风由11方高87厘米、宽30厘米—46厘米彩绘画像石组成,个中,正面5方,两侧面各3方,底部镶嵌于床板边沿凹槽。虽然屏风画历经千年,金彩大多已剥落,但从残余于画面的色彩不丢脸出当时流光溢彩、金碧辉煌的瑰丽景象。

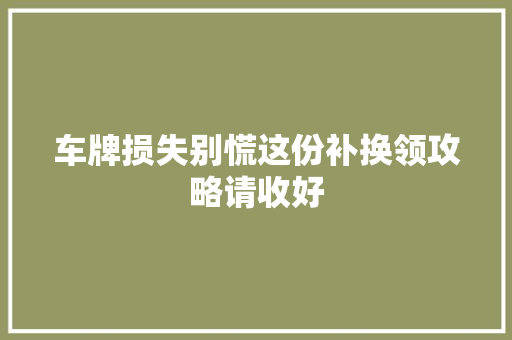

床正面旁边两脚下各一个石兽神犬,昂首蹲坐,背部支撑于床板两脚下。石兽均贴金彩绘,上承床板。两兽中右面一兽体型显得肥大威猛,为雄犬;左面一兽体型略为瘦小和顺,为雌犬。在床正面旁边两侧立坐部乐伎俑5件,通高32厘米—33厘米,头戴平顶交角头巾,身着圆领紧袖左衽长袍,腰束缂带;高鼻深目浓眉,为胡人形象。个中,床右侧乐伎三个,依次为吹横笛、执贝蠡、吹排箫俑;左侧乐伎两个,依次为执笙、弹琵琶俑。

这种形制奇特的屏风石棺床在天水出土尚属首次。当时由于可参照类比的资料不多,加之条件有限,墓志字迹脱落,无法辨认,发掘者只是根据画像内容、风格、建筑艺术、人物造型、乐器组合和唐代礼乐规制,初步定为隋至初唐墓葬。发掘报告也是在墓葬发掘10年之后才公布于世。以是,天水屏风石棺床在当时并没有引起人们足够的重视。

直到石棺床创造20年之后,这一“国宝级”创造随着2000年前后山西太原出土隋代虞弘墓、北齐徐显秀墓,陕西西安出土北周安伽墓、康业墓、史君墓等一批与之基本相类的石棺床及画像资料,特殊是墓志明确记载其俱为粟特人墓葬之后,这一惊人的创造才开始引起人们的关注。于是,天水屏风石棺床遂被认定是北周后期至隋的粟特人贵族墓葬;其在文化、宗教、艺术、民族和互换诸方面的文化代价和独特意义才渐为人所识。随着2010年天水市博物馆对石棺床保护修复的完成和对其彩绘内容的进一步确认,使这一藏在深闺的屏风石棺床,在出土30年之后,才姗姗来迟地露出了庐山真面孔:

——这是一处北周至隋期间范例的粟特人贵族墓葬;

——石棺床石刻彩绘及其乐伎俑具有浓厚的粟特文化及祆教特色;

——是华风胡俗交融、中西文化合璧的艺术佳构和文化宝藏;

——是中古时期中西文化互换和丝路商贸往来的历史见证;

——历史文化名城天水也是历史上粟特人的聚居地之一。

幽美的屏风画与神秘的粟特人

天水屏风石棺床所蕴含的历史信息和文化内容是多方面的,而且意蕴丰富,最能表示其特色和内涵的无疑是11方屏风画。现据李宁民对屏风画最新的编排顺序,分别先容8幅画面的基本内容。

第一幅是“亭下夫妇对饮图”。画面由夫妇对饮和回廊构成,个中位居正面正中的图像既是本组画面的核心,也是全体屏风画的中央。在本组画中,右边为一歇山式亭型建筑,亭中连榻中心置一低案,案上盛放杯盘食品,夫妇二人旁边对坐待饮,一位侍女身着长裙,右手提一酒壶,侍立在侧,女主人身后还有另一侍女隐于栏杆后。亭前有台阶,再前为小桥,桥下水塘荷花盛开。画面中、左部以曲尺形长廊霸占正中,与周围亭台墙垣相连,长廊两侧有花草、树木、荷花、池塘、山石等。在长廊中部围墙旁,一童子向墙外探出。全体画面通过庭院一角,将庭院所在的园林那种曲径通幽、诗情画意和宏阔豪华等特点显露无遗,也是墓主人显赫地位和实力的表示。

第二幅是“车马出行图”。个中,右边图案因岩石剥落画面不清,似为城门楼一角,楼前有水环抱,上有拱桥,人乘车马出城门向外出行。左边图案为四匹马行至亭前拱桥竞相过桥,靠前两马各骑一人,似在交谈礼让,还有两马仅露出头部和前蹄,动态毕现。

第三幅图案是“亡灵接引图”。图案以林谷村落野为背景,画面上半部分绘制出两个人物,一男子骑马立于桥侧,似举头正与崖上之人对话。下半部分为一座台亭,内有两人,一位身着紧身衣的男子正坐在束腰圆凳上,手执牛角杯正在饮酒,脚下有一位双膝跪地的男子,侍候在侧。

第四幅图案为“日图”。图案上端太阳从远山间当空升起,水面田园、树木小桥、芭蕉棕榈、花草山石由远及近呈现,构成一幅活气勃勃的田园美景。

第五幅图案为“母子(孀妇)阁楼远眺图”。画面左侧为方形楼阁建筑,楼前连理树、山石小树相互掩映,楼阁中两人似为一中年女性和一小儿,正在眺望风景。

第六幅图案为“酿酒祭神图”。画面共有7人,个中,画面上方城台上3人,右边一人深目高鼻,头发披肩;中间一人亦深目高鼻,头发束起;左边一人稍矮。城台之下有两个兽头,口中酒流入下方两个大瓮。大瓮之间一人持瓶取酒,前方一人抱瓶运酒,一人似坐似跪,一人跪状右手伏瓶,左手持碗饮酒。

第七幅图案为“月图”。图案上端玉轮高挂水榭檐角,图中右侧露出水榭一角,左侧山崖树木错落,水中一人划一小舟从水榭前经由。

第八幅图案为“佃猎图”。画面上首有一身着甲胄、外披披风、戴头盔、手提戟的男子,骑马彷佛在山林中寻觅猎物。中部是一身着紧身短袖的猎人正拉弓射向劈面扑来的老虎。下部有一男子正在山谷口拉弓射向奔逃回顾的鹿。

这一幅幅屏风画不仅再现了墓主人粟特贵族家庭与社会生活的主要片段,也为我们认识北朝期间胡风汉俗交融的文化风尚,供应了宝贵资料。

墓葬和屏风画所反响的粟特人,是西域中亚一带的古老部族,从魏晋以来至隋唐期间,曾广泛活动于丝绸之路沿线。来到中原大地的粟特人在各地聚族而居,形成村落。特殊是北朝至隋唐期间粟特人与中国社会关系密切。

关于粟特人的族源与国家,人们一样平常以《魏书》《隋书》等正史资料所说的月氏人和“昭武九姓”国当之。据《隋书》记载:“康国者,康居之后也。迁徙无常,不恒故地,然自汉以来相承不绝。其王本姓温,月氏人也。旧居祁连山北昭武城,因被匈奴所破,西窬葱岭,遂有其国。支庶各分王,故康国旁边诸国并以昭武为姓,示有良心也……名为强国,而西域诸国多归之。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国皆归附之。”这是说粟特人本为月氏人,原居祁连山北昭武城(今甘肃临泽一带),因被匈奴所破,遂西逾葱岭,各支分别称王建国,以故地“昭武”为姓,以示有良心源。因分为康、米、史、安、何、曹等九国,故称昭武九姓,唐人还称之为昭武九姓胡。

而实际上,粟特人是属于伊朗系统的中亚古族。粟特,即索格底亚那,指以泽拉夫善河为中央的中亚阿姆河和锡尔河之间的地区,也便是本日的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦部分地区。中国人称其为“粟特”,在西方古典文献中被称为“索格底亚那”,意为“俊秀的神圣清洁之地”。这里有许多绿洲与灌溉渠道分布在泽拉夫善河沿线,地皮肥沃,物产丰饶,是中亚诸国的中央所在。在大大小小的绿洲上,早在公元前5世纪就开始陆续涌现大大小小的城邦国家,北朝隋唐期间通称它们为昭武九姓国。当然,在不同期间,粟特国家或有分合,有时也不止九个,个中,以康国最大,常为粟特各城邦国家的代表,但粟特人从未形成统一的帝国。因此,他们长期受其周边强大势力的掌握,一千多年间先后有波斯阿契美尼德王朝、希腊亚历山大帝国、塞琉古帝国、康居国、大月氏、贵霜帝国、嚈哒、突厥等国家或部族掌握这一地区。

只管如此,在互异族统治之下的粟特人,非但没有灭绝,反而充分利用位处东西交通十字路口的区位上风,顽强生存且成为独具特色的商业民族,长期操纵着陆上丝绸之路的转贩贸易,有着“亚洲要地本地的腓尼基人”的美誉。以是,自汉魏以来,特殊是北朝隋唐期间,大批粟特人沿丝绸之路东行,做生意贸易,有许多人由此移居中国,并在今新疆、甘肃河西地区乃至内地,涌现粟特人村落镇。于是,在西起今新疆、东到江苏北部、南至长江流域、北达辽宁的大半个中国,都留下了他们的足迹。天水石马坪粟特人墓地及其石棺床的创造,便是范例的一例。

丝路文化互换与中西合璧的艺术奇葩

透过墓葬和画面,深入理解其所反响的社会生活与时期背景,可以创造,它既有浓厚而范例的粟特文化和祆教色彩,同时又广泛而深刻地融入了中国文化与艺术的影响。可以说,它是丝路中西文化互换的产物,是融华风胡俗于一炉,汇中西文化于一体的艺术佳构和文化宝藏,具有浓厚祆教色彩和深受中国文化艺术影响的双重特点。

首先,粟特文化色彩光鲜。屏风画是对粟特贵族生活的范例再现,如第一幅画中的核心画面描述了墓主夫妇亭下对饮的图景,这是所知中古粟特人和祆教有关石棺屏风床画像石的固有风格。在已创造的安阳北齐石棺床、日本MIHO博物馆秀明藏品北朝石棺床、西安北周安国萨宝安伽墓、太原隋虞弘萨宝墓、山东益都北齐画像石等,都有墓主夫妇对饮图。图像所绘对饮、陈设、用具、程式、礼仪,包括各画面中的胡人衣饰、用具、佃猎、石枕等,无疑都是粟特人社会生活或贵族生活场景的范例反响。再如屏风石棺床正前床下上层壸门所刻6个伎乐天神和旁边两侧前方的5个坐部伎乐俑,其所持乐器分别为箜篌、鼓、筚篥、曲项琵琶、钹笙和箫、贝蠡、排箫、笙、琵琶等。坐部俑高鼻深目,衣饰打扮与《旧唐书·音乐志》关于“龟兹乐工人皂丝布头巾、绯丝布袍、锦袖、绯布褂”的衣饰记载同等。该书又说:“龟兹乐箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、腰鼓一、铜钹一、贝一、筚篥一。”这与以上坐部乐俑和壸门伎乐天神所持乐器基本相同,它们展现得正是龟兹乐器和粟特音乐文化。

其次,祆教色彩浓厚。这方面表示得最为充分。一是第三幅“亡灵接引图”呈现得是祆教亡灵仙游的场景。画面下方塔内一男子执牛角杯饮酒,牛角杯乃是祆教史上著名的礼仪用具“来通”,此景当为“来通”礼仪的片段,姜伯勤称其为“来通演礼图”。画面中的覆钵顶建筑、桥、桥边骑马人和山上人等,构成了波斯神话和祆教中审判亡人和接引其入天国的景象。在伊朗神话和琐罗亚斯德教义中,人去世之后,亡灵要接管审判,以确定其可否进入天国。审判者由广阔牧场之主密特拉和斯劳莎、拉什努(为“和顺”和“奉公遵法”等精神的化身)组成的三联神担当。教义认为,灵魂既与躯体分离,则必将受到审判。妇女、男子、仆众、主人等,皆有可能进入天国。在连接哈拉山和天宇的离去渡口即离去桥(钦瓦特桥)则成为进行讯断之所,对每一灵魂的讯断,并非取决于其在世之献祭如何,而是系于其德行。审判由三联神中的大神密特拉主持,美好的、神圣的斯劳莎在其右侧,雄壮威武的拉什努在其左侧。拉什努节制公义的天平。每一灵魂的思、言和行,均在天平上称量:善与恶的思、言、行分置于天平的两端。“倘若善之一侧较重,该灵魂则被视为进入天国者。这时,该灵魂在一仙颜女子(良知或崇奉的化身)的勾引下通过宽阔的桥面,登上天界。”图中的覆钵顶建筑象征着天国,以是,图像表现了密特拉神于离去之桥接引亡灵前往天国。二是第六幅“酿酒祭神图”是祆教用酒祭神的反响。酒瓮下方有两个平底盛酒器,姜伯勤指出便是《隋书·曹国传》所载的“金破罗”,破罗亦称“叵罗”,是火祆教敬拜“星辰雨水之神”得悉神的盛酒器。得悉神别号“提什塔尔”,为女神,中亚对其用酒敬拜。敦煌一带曾盛行以酒祭祆神祈雨的风尚,在敦煌写本《敦煌廿咏》中有一首《安城祆咏》诗:“板筑安城日,神祠与此兴。一州析景祚,万类仰休徵。萍藻来无乏,精灵若有凭。更有雩祭处,朝夕酒如绳。”“雩祭”便是中国古人为求雨而进行的敬拜,敦煌人用传统的“雩祭”一名来形容当地粟特人在祆祠进行以酒敬拜雨神的风尚。该画像所反响的雉堞型城墙,高鼻深目的酿酒人,是范例的中亚或波斯风格。“如绳”之酒从神牛和神犬口中流出,而祆教中就有灵牛崇拜,良犬亦有很高的地位。画面中如绳之酒从神兽口中流入大瓮,大瓮和叵罗阁下,一人取酒,一人运酒,一人饮酒,一人祭拜的场面,与祆教仪式中朝祭和夕祭之时用酒祭神的同时拜神者也可饮酒的景象是完备同等的。由此可见,这是一幅具有浓郁西域粟特祆神崇奉色彩的“酿酒祭神图”。三是祆教的日月崇拜。火祆教崇拜日月星辰,屏风画第四幅“日图”和第七幅“月图”旁边对称分布,正是他们崇拜日月和万物有灵不雅观念的表示。

再次,深受中华文化与艺术的影响。整体而言,屏风画面中所呈现的本色性内容多以粟特和祆教文化为主,但其表现的形式和归天环境,则多为中国社会世俗生活与文化艺术的表示。如墓主人所在之园林庭院、楼台厅榭、拱桥回廊、花草树木、山水田园、车马城池等,无不是中国化的环境和风格。这固然有中国工匠、艺术家进行建筑和刻画一定带有中国元素的成分存在,但墓主人生活于这样的庭院和环境,也标志着其已接管和享受这种世俗生活则也是肯定的。表明墓主人已经融入了中国化的生活之中,也深深打上了中华文化的印记。而从绘画艺术的角度剖析,无论是画面的构造布局,人物造型与场景情节安排,楼阁厅榭、山水树石的表现,还是平地减底的雕刻技法、线刻和墨线勾绘、红彩利用和贴金处理,以及多点透视法等,都表示出对北朝绘画艺术的继续和继续根本上的创新。特殊是图画中大量建筑与山水的描述与线刻手腕的利用,使之成为中国早期山水画和界画的雏形。以是,天水石棺床以及屏风画精美的构图与内容,高超的表现能力和刻绘技艺,使其成为不可多得的艺术佳构,在南北朝至隋唐之间中国山水画和界画由抽芽走向成熟过程中,它无疑具有承上启下之范例标本的代价意义。

又次,多元文化荟萃的文化宝贝。从文化代价而论,天水屏风石棺床不仅是粟特文化和祆教风格的文化佳构,而且也是多元文化融汇的宝贝。例如该墓葬的葬俗是粟特风尚与汉人习俗两相结合的产物,研究者邢福来认为粟特人进入中国后,其葬俗经历了三个阶段,即遵照粟特宗教习俗处理尸首,火葬后骨灰及残留骨殖放入纳骨瓮(紧张创造在新疆一带)的起始阶段;按汉人习俗建筑墓葬进行掩埋,以围屏石榻作为葬具的过渡阶段;按汉人习俗建筑墓葬,以石椁作为葬具(如史君墓、虞弘墓)的固定阶段。天水创造的围屏石榻墓即属过渡阶段的墓葬。

再如,在宗教文化上,壸门下方神兽两肩有火焰,这是祆教常见的“肩焰神”的一种。而壸门内雕刻或绘乐舞伎的形式,是中亚祆教和印度佛教相互影响的产物。图画中也融入了玄门和佛教的内容,如日月图中的火山是祆教徒所崇拜的,玉兔、青鸟等则是玄门的内容,而屏风中立阙的形状与唐代的佛塔相似。

还有石棺床下方壸门和旁边前方坐部乐伎俑所执乐器,箜篌、琵琶等为中亚、西方所出,贝蠡源自印度,笙为中海内地乐器,而横笛、排箫则是中西通用。这样的乐器组合本身也是多元文化荟萃的产物。研究者周伟洲认为,粟特乐舞文化,集希腊、埃及、罗马、波斯、中亚、印度、中海内地和北方游牧民族文化为一体,而又以本民族文化为主,形成一种内涵丰富、绚丽多姿的独特艺术,对公元3世纪年夜公元9世纪的中海内地的乐舞,乃至社会生活,均有重大影响。

不丢脸出,广泛活动于丝路沿线的粟特人,在中古期间的东西贸易、文化互换和民族领悟中,曾发挥过主要浸染。他们居留丝路沿线各地以及做生意活动促进了东西方的经济交往和文化互换,在农耕文明和游牧文明之间、东方文明与西方文明之间搭起了一座桥梁。近几十年来各地陆续创造的石棺床,正是其定居中国各地的证据。(特约撰稿人 雍际春)

(本版图片均由天水市博物馆供应)