今年是赵孟頫去世七百周年,有不少环绕赵孟頫平生与述评的文章,仍旧跳不出“贰臣”与“夷夏之辨”的叙事构造,这种叙事构造以感情的演绎和抒发为主,而史实依据则较模糊。本文以有据可查、有案可依的宋代法律和实例,对赵孟頫的荫补、调官等问题作一澄清,意在重回以史为据的正轨。

一、所谓“贰臣”

1776年,乾隆天子溘然决定编纂官修史籍《贰臣传》,该书统计了明朝“叛徒”120人,根据情形又将其划分为甲类和乙类。于是发明了“贰臣”一词。“贰臣”指在前一个朝代做官,屈膝降服佩服后一个朝代又做官的人,后泛指叛逆者。“贰,两属也”,意为“变节、背叛”,一仆二主的贰、说一不二的贰。

虽然“贰臣”一词出自乾隆的发明,但“不事二主”的道德准则却是源远流长的。

往前,如明朝的王世贞《弇州四部稿》卷一百四十九记载:

高天子(指朱元璋)徵廉夫(指杨维桢)修《元史》,欲官之,廉夫作《老客妇谣》示不屈,乃放之归。时危素太朴为弘文馆学士,方贵重。上一日闻履声,问为谁,太仆率然曰:“老臣危素。”上不怿曰:“吾以为文天祥耶?”谪佃临濠去世。

黄溥的《闲中今古录摘抄》也有一条关于危素的记载:

元顺帝有一象,宴群臣时拜舞为仪。本朝王师破元都,帝北遁,徙象至南京。一日上设宴,使象舞,象伏不起,杀之。越日,作二木牌,一书危不如象,一书素不如象,挂于危素旁边肩。由是素以老疾告,乃谪含山县,寻卒。今墓在焉。

危素是元朝末年的礼部尚书,元朝被攻灭后,投井自尽被救,屈膝降服佩服了明朝,未能坚守从一而终的最高原则忠元到底。朱元璋于是用文天祥和大象的去世节讥讽危素,而对忠于元朝的杨维桢则赠之以诗。后来的明清条记险些一边倒地责怪危素缺少德行。

作为汉人而忠于“胡虏”的杨维桢受到普遍好评,反而“弃暗投明”的危素受到责怪,这与本日人们根据金庸武侠小说里得来的“非我族类,其心必异”、民族大义高于君臣之礼的想象并不相合。

冯友兰《中国哲学简史》从哲学史的角度看,“中国汉族历来并不特殊强调民族之间的分野”,至少到明朝初期汉人还没有太重的民族观点,“明朝修元史时,只把元朝看作是接替宋朝的一个朝代”。

萧启庆《元明之际士人的多元政治决议——以各族进士为中央》统计规模的研究表明:“真正影响士人对死活与仕隐决议的紧张成分是‘君臣大义’,而不是‘夷夏之辨’”,元末汉族遗臣不仕普遍受到赞赏,而改节“仕明”则连朱元璋也不能容忍。

刘浦江,《正统与华夷:中国传统政治文化研究》认识到“元明鼎革的性子紧张是由阶级抵牾引起的政治革命和社会革命,而并非像人们过去惯常理解的那样是一场民族革命”。统统历史都是当代史,明朝人的蒙元史不雅观有一个由“正统”到“变统”的过程:“明公民族感情之飞腾,大抵是15世纪中叶往后的事情,这与当时的内外形势和民族冲突自然有直接的因果关系……明朝后期,士人的民族感情愈益亢奋,对付元明革命的意义也有更为极度的阐发。”

明人蒙元史不雅观的变革,为后来的历史书写奠定了基本框架,使本日的人们在看待宋元易代问题时更随意马虎产生刻舟求剑式的错觉。而对付赵孟頫的出仕问题,正须要跳出明朝后期才新生的感情框架,发掘事实本身。

赵孟頫和大多数当时人一样,并没有什么民族自觉,真正见于正史的历史问题是其“贰臣”身份。但赵孟頫被阴差阳错地划入“贰臣”之列并被广泛传播,紧张源于《元史》的缺点记载:

(孟頫)年十四,用父荫补官,试中吏部铨法,调真州司户参军。

调官,被解读作出任的意思,这就有了口实,先有了仕宋,而后仕元,即为乾隆所谕的贰臣。但是,更早期的源头文献,杨载为其师赵孟頫所撰行状(以下简称《行状》)的记载则并非如此:

(孟頫)未冠,试中国子监,注真州司户参军。

《元史》编辑的过程非常仓促,以宋濂为首,19人团队,331天编完共210卷188万字,赵孟頫“用父荫补官”这一说法与《行状》的显著性差异,受到部分学者质疑。

赵孟頫为赵孟頖所写《五兄圹志》倒是熟年十四的荫补情节:

年十四,以侍郎荫补承务郎。咸淳丁卯(年十七),请国子监举,免铨。庚午(年二十),差知临安府仁和县临平镇。是岁,以度宗祀明堂恩,转承奉郎。甲戌(年二十四),以幼主登基覃恩,转承事郎。临平考满,授签书高邮军判官厅公事,未上。

因此邓淑兰《关于赵孟頫平生几个问题的考论》综合王德毅等《元人传记资料索引》、姚公骞《松雪斋集校记》、赵维江《论赵孟頫仕元的心态进程》等研究,认为《元史》可能是将赵孟頖的经历误判给了赵孟頫。

由于“頖”和“頫”字形附近,每每引起误会。如:钱谷《吴都文粹续集》卷二十八《玄妙不雅观三门碑铭》释文录作“于是吴兴赵孟頫复求记于陵阳牟巘”,今人多种考释乃至研究亦复如是,这件作品真迹收藏于日本东京国立博物馆,实为“于是吴兴赵孟頖复求记于陵阳牟巘”(图1);又有赵孟頖书法《妙华莲华经》(图2),现藏故宫博物院,《中国古代字画目录》误作《华严经》,编号“京1—620”,今人多种著作将其著录到赵孟頫名下。

将赵孟頖和赵孟頫的经历合二为一,于是赵孟頫成了“贰臣”。

图1 元 赵孟頫 玄妙不雅观重修三门记(局部) 东京国立博物馆藏

图2 元 赵孟頖 妙法莲华经(局部)北京故宫博物院藏

误录之说传播面并不算广,也不乏反对的声音,如孙晓飞撰文《赵孟頫的前半生》认为宋代荫补制度“没有硬性约束”“并没有额度限定”,因此“赵孟頫与赵孟頖兄弟两人,各得荫补是可信的”。并且“承务郎”和“真州司户参军”,都是荫补出来的食其禄无需事其事的“官”,名义、程序上都没有差别。

要办理上述不雅观点不合,首先要面对的是事实问题,就必须对“荫补”“注官”“调官”“寄禄官”“职事官”等制度和实际案例进行稽核。

二、优选策略下的荫补出局

1、宋代荫补制度和宗室荫补

游彪《宋代荫补制度研究》详细研究了宋代不同期间荫补制度、案例,并根据多种文献记载和实际案例剖析了荫补数量差异、时期差异等缘故原由,具有很高的参考代价。

宋代荫补名目之多,为中国历代之最,都以法律的形式明确,传之于今。限于篇幅,仅结合赵孟頫家族荫补、注官情形对以上研究进行综合。

宋代荫补,包括宗室、后妃、宦官养子、官员、殁于王事等等,各有制度、细则、案例。

首先是赵孟頫的荫补身份问题,究竟是宗室荫补还是官员荫补,据赵孟頫为父亲赵与訔所作《先侍郎阡表》:

自秀安僖王五世而至府君,皆家吴兴。秀安僖王生崇宪靖王伯圭,是为府君曾王父。崇宪靖王生新兴恭襄王师垂,是为府君王父。其世次、历官,语在《宋史》。恭襄王生通议府君,讳希永,仕宋朝奉大夫,直华文阁,累赠通议大夫,是为府君王考。妣硕人郑氏。府君生而秀令,弱冠,以通议䕃补官,初调饶州司户参军,辟监海昌盐场……官自迪功郎至通奉大夫。

宗室成员以爵位高低显示亲疏远近、地位与特权,维系宗室血脉主从,确定利益分配。文武官员虽然也被封爵,但并没有维系宗室血脉的实际利益和浸染,更多只是一个象征意义,批驳高下紧张还是靠寄禄官和实际差遣的品级。当然宗室要追求更大利益和权力,也须要寄禄官和实际差遣的加持。

宋初设十二等爵,元丰往后减为王、郡王、国公、郡公、县公、侯、伯、子、男九等,哲宗时在王和郡王之间增加了嗣王一档,为十等爵。

从“秀安僖王”到“崇宪靖王”到“新兴恭襄王”都属于宗室荫补体系。按《宋史》卷二百四十四《宗室一·序》:“然国祚既长,世代浸远,恒产丰约,去士庶之家无甚相远者”,以是宗室以亲疏又会按亲王、嗣王、郡王、国公、郡公、郡侯而下递降,五服而亲尽。

按世系,宋太祖赵匡胤生秦王赵德芳;但赵德芳非正出,以是不是亲王,也不存在嗣王问题,赵德芳先后追封为岐王、楚王、秦王,都只是郡王;赵德芳生英国公赵惟宪,这就已经是国公而不是郡王了;公之下为侯,赵惟宪生新兴侯赵从郁;赵从郁生华阴侯赵世将;赵世将生庆国公赵令譮;赵令譮生秀王赵子偁;赵子偁有二子,宗子崇王赵伯圭原为燕王世系的安定郡王赵子涛第三子,由高宗指定过继给赵子偁,次子赵伯琮为亲生,初名“伯琮”后改名“瑗”,字“元永”,再改名为“昚”,即宋孝宗。

从秦王赵德芳开始,爵位从王、公、侯一起降级。按理到赵子偁,连续降级早便是平民了,但是从赵从郁开始不再递降反而在一起升级,这实在是由于赵伯琮当了天子,向上几代追封造成的。从追封之前的经历看,赵子偁确实已经未见爵位,宣和元年,经舍试合格,授嘉兴县丞,与“士庶之家”已无差异。

绍兴二年(1132),赵伯琮被高宗选育宫中,赵子偁才父随子贵,一起高升,累官至左朝奉大夫,于绍兴十三年(1143)秋致仕。次年春,卒于秀州(嘉兴),葬于湖州菁山。

绍兴三十二年(1162)五月,赵伯琮被立为皇太子,改名赵昚。将近20年后,赵子偁才被追封为秀王,谥号安僖,故称秀安僖王。

为承嗣赵子偁喷鼻香火,继子赵伯圭被封为嗣秀王,赐第湖州,去世后又追封为崇王,谥宪靖。

赵伯圭生九子:师夔、师揆、师垂、师卨、师禹、师臯、师喦、师弥、师贡。按兄终弟及制和立长制结合,师揆、师禹、师喦、师弥先后承嗣秀王,分别追封沣王、和王、永王、润王;与字辈嗣秀王还有赵与泽、赵与檡,直到宋亡,宗室表失落记;这是宗室嫡系。

赵师夔、赵师垂都未及承嗣而卒,分别追封“新安郡王”“新兴郡王”,报酬与嗣王、追封的一字王自不可同日而语。

赵希永末了官阶只到“朝奉大夫”,文官从六品、第十九阶,去世后追赠也只有“通议大夫”,文官正四品、第十阶,未见爵位。

赵与訔并非赵希永嫡出,据《行状》,赵与訔“本出兰溪房,时侍兄殿撰与譍倅湖州,夫人一见,爱其凝重,曰‘是真吾子,况昭穆又相称乎!

’遂以上闻,内降许之。”

查《宋史》卷二百二十二《世系表第十三》,赵与訔本是燕王赵德昭第八世赵希环之子,过继给了秦王赵德芳第八世赵希戭(即赵希永)为嗣,两处均有记载。

近年,兰溪市创造一方镌刻于南宋端平二年(1235)的青石质墓志,撰文者是赵与訔之兄赵与譍,墓主便是二人生母潘氏,与上述记载为互证关系。

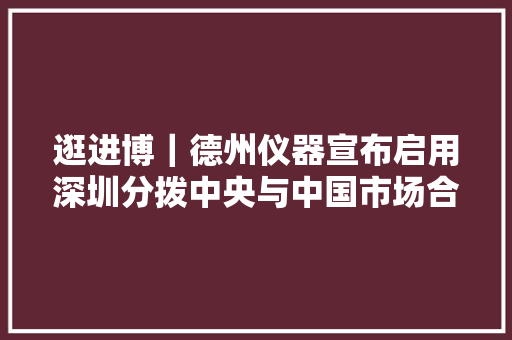

综合以上记载,结合《宋史》卷二百十五到二百二十二《宗室表》的记载,得赵孟頫世系简表,如图3。

图3 赵孟頫家族世系简表(《宗室表》部分笔墨与赵孟頫干系文献有异写,赵与訔之子则比《先侍郎阡表》多出两名,本图按《宗室表》制作)

赵与訔“以(赵希永)通议䕃补官……迪功郎”,族属疏远,空有宗室头衔,却无宗室荫补的特权。迪功郎为文官“选人”从九品、第三十七阶,首次差遣只到“饶州司户参军”。

宋代文官,按其寄禄官和差遣可以分成朝官、京官、选人三个层级,苏洵《嘉祐集》卷十二在写给韩琦的《上韩丞相书》中曾评:“凡人为官,稍可以纾意快志者,至‘京’‘朝’官始有其仿佛耳。自此以下者(即‘选人’),皆劳筋苦骨,摧折精神,为人所役使,去仆隶无几也。”

由于赵与訔的勤奋抑或钻营,无论是实际差遣“户部侍郎”和追封的寄禄官“银青光禄大夫”,还是“赐进士”的出身,都高于其从父赵希永,以是其子赵孟頖“以侍郎荫补承务郎”,文官“京官”从九品、第三十阶,比赵与訔当初荫补的档次赶过一级、官阶赶过七级。

这些笔墨都很浅近,赵与訔、赵孟頖都是“以某官荫”而不是“以宗室荫”,接下来把问题局限在官员荫补问题上。

2、宋代官员荫补制度

宋真宗敕令颁布了宋代第一部较为完全的官员荫补法,以法律形式保障了官员享有的荫补特权,官员荫补达到至高无上的地步。官员荫补,又有大礼荫补、圣节荫补(天子生日荫补)、天子登基荫补、致仕荫补、遗表荫补等法定荫补,以及法外的各种分外荫补等,荫补过滥,正是宋代冗官问题的紧张缘故原由之一。

宋仁宗期间,冗官问题已经到了全体社会和财政难以承受的地步。范仲淹对荫补制度大刀阔斧的改革方法得到宋仁宗支持,颁布了庆历荫补新制,但是遭到朝野官员不满和抵制,很快就发布流产。范仲淹也不得不以贬谪出局,“处江湖之远则忧其君”。

此后,宋神宗熙宁期间、宋孝宗期间先后对荫补制度进行了大规模的整顿和改革,其基本辅导思想都是环绕如何裁减官员荫补而展开的,尤其是淳熙新政得到了较好履行。

大的趋势是:限定官员荫补支属范围;官员子弟授官级别逐渐降落;减少官员荫补支属的人数;延长荫补周期;为荫补设定期限;不同级别官员、有无“出身”,荫补支属范围和数量有差别,不同类型支属荫补时所得到的官职也存在很大差别。常日情形下,郊祀大礼每三年举行一次,根据官员级别,由原来每郊荫补变为两郊、三郊,乃至四郊才能荫补。

宋孝宗淳熙九年的荫补新制分两步出台,见于《建炎以来朝野杂记》所载《庆元条法事类》和《庆元荫补新格》二书。

首先是官员大礼荫补支属人数的最高限额,也是各种荫补总额的最高限额:

臣僚遇大礼,荫补缌麻以上亲:宰相、开府仪同三司以上一十人;执政官、太尉,八人;太中大夫以上及侍御史、节度使至不雅观察使,六人;中大夫至中散大夫、通侍大夫至右武大夫,四人;朝议大夫至带职朝奉郎、武功大夫至武翼大夫,三人。(缌麻,指亲缘关系“五服”以内最疏远的第五服,见于《礼记·丧服小记》。中国父系家族社会,以父为宗,支属范围包括自高祖以下的男系后裔及其配偶,即自高祖至玄孙的九个世代,常日称为本宗九族。)

其后出台了减少致仕、遗表恩荫名额的诏令,总名额用完则驳回:

致仕恩荫:“臣僚致仕,荫补缌麻以上亲:曾任宰相及见任三少、使相,三人;曾任三少、使相、执政官,见任节度使,二人;太中大夫及曾任尚书、侍郎及右武大夫以上并曾任谏议大夫以上及侍御史,一人。”

遗表恩荫:“臣僚遗表,荫补缌麻以上亲:曾任宰相及见任曾任三少、使相,五人;曾任执政官并见任节度使,四人;太中大夫以生(案:上字之误),一人;诸卫年夜将军子(案:及字之误)承宣使,四人;不雅观察使,三人。”

对付遗表荫补中,与致仕荫补有交叉、过继、家庭内部分配等情形,又详细规定:

数量:“诸遗表荫补缌麻以上亲,非曾任执政官及见任节度使以上不因过犯、寻医、侍养、持服者,各依见任人数,即已致仕者,曾任执政官以上及东宫三师、武臣节度使至不雅观察使各减一名(见任管军依格荫补),文臣东宫三少至太中大夫,止听乞一名。”

时限:“诸应得遗表恩典膏泽身亡而有养同宗子孙为后继绝,各曾持服者,限从吉月陈乞。”

分配:“诸遗表得荫补者以长幼,同母所生者从母请。得一人以上愿分与别母所生者听。”

关于荫补年事,宋仁宗时曾规定:

“宗子不限年,余子孙年过十五、弟侄年过二十乃得荫”

3、赵与訔的资历与荫补名额

赵孟頫能否被荫补,要看赵与訔的荫补名额,可以由其终极官阶与以上条款逐一核对,据《先侍郎阡表》,赵与訔:

(景定)五年,进显谟阁待制,召拜两淛转运使、除权户部侍郎。是岁十月,理宗徂落,度宗践阼,拜户部侍郎,兼知临安府浙西安抚使。咸淳元年,赐进士出身。三月,以疾卒于府治,实廿三日也。呜呼痛哉!

遗表闻,度宗震悼,赐银三百两、绢三百匹以敛,赠银青光禄大夫,官自迪功郎至正议大夫,爵进归安县开国子。

赵与訔终极差遣官到“户部侍郎”“兼知临安府浙西安抚使”。各种恩荫规定中,寄禄官和差遣官都有,资历与劳绩并重,上表奏荫采纳就高不就低的原则。

元丰改制后,户部掌管全国户口、地皮、钱谷、赋役之事。下设五司:左曹、右曹、度支司、金部司、仓部司。左曹、右曹或总称户部司。设户部尚书一人,从二品,若为担当者资历较浅,则称权户部尚书,正三品;侍郎二人,从三品,若担当者资历较浅,则称权户部侍郎,从四品;别的各司设官多少。南宋时,户部侍郎有时只有一人,乃至尚书与侍郎统共只有一人。

《先侍郎阡表》对赵与訔仕途中间的寄禄官阶记载不详,但景定五年,由“权户部侍郎”到“户部侍郎”,可见其寄禄官阶一定已提前升迁。

“户部侍郎”唯见于致仕恩荫,一人,可惜的是赵与訔没有能活到七十致仕,这个名额也就摧残浪费蹂躏了。

“安抚使”一职未见于各种恩荫,北宋期间凡诸路天灾及边疆用兵﹐每每派安抚使“体量安抚”﹐事毕即罢;南宋初期﹐各路均设安抚使司,一样平常以各路最主要的州府主座兼任安抚使﹐掌管一起兵民之政﹐有“便宜行事”之权﹐实际上成为一起的第一主座;宁宗后﹐各路兵民之政分别由都统制司平分担﹐安抚使反成为闲职,成为一种象征。

那么,“安抚使”中的“使”能不能往“使相”上靠呢?当然不能,“使相”并非“使、相”并称,而是专有名词,见《宋史·职官志六》:

以节度使兼中书令、或侍中、或中书门下平章事,皆谓之使相,以待勋贤故老及宰相久次罢政者;随其旧职或检校官加节度使出判大藩,通谓之使相。元丰以新制,始改为开府仪同三司。

南宋孝宗淳熙荫补新制往后,致仕恩荫五人、遗表恩荫三人的使相,实际便是开府仪同三司,为文官寄禄官最高阶从一品,并非差遣。

赵与訔的终极寄禄官阶,在元刊本《松雪斋文集》卷八《先侍郎阡表》中误作“通奉大夫”,参考同册《五兄圹志》《行状》和流传的《先侍郎阡表》墨迹珂罗版订正,应为“正议大夫”,文官正三品、第八阶;纵然以追赠的寄禄官阶“银青光禄大夫”计,也仅文官从二品、第四阶。这两个官阶都低于第一阶的从一品,高于太中大夫的从四品、第十一阶。

以是,参照规定,赵与訔荫补的总名额最多六人,赵孟頫排行第七,如果赵与訔能得遐龄、前面兄弟有让荫,赵孟頫被荫补并非完备不可能。但不利的条件是,赵与訔只活到五十三岁,没有能七十致仕,以正议大夫做事朝廷的年限才刚刚开始,没有足够次数的郊祀大礼荫补机会,也就用不完那么多名额。

致仕荫补和遗表荫补都是一次性的,以是遗表荫补又是官员享受荫补报酬的末了机会。赵与訔只到“太中大夫以上”等级,荫补名额一人。

“诸应得遗表恩典膏泽身亡而有养同宗子孙为后继绝,各曾持服者,限从吉月陈乞”,这一条是为了防止之前涌现过的去世后良久申请荫补而又无以考据的情形,以是,有资格的候补,都必须在“吉月”陈乞上表,即以安葬为限,按《先侍郎阡表》“府君卒之年,葬湖州乌程县澄静乡聂邨”,赵与訔的遗表荫补以当年为止,赵孟頫是没有荫补资格的。

4、赵与訔世系中遗表荫补的两个范例案例

1)、赵孟頖

《五兄圹志》的记载是“遗表荫补”的范例范本,赵孟頖生于“辛亥七月”即1251年,查《先侍郎阡表》赵与訔卒于咸淳元年(1265)三月,按月份相差,赵孟頖到七月满十五岁,虽然圹志记载为“年十四”,但以遇年长岁打算法,对照规定“宗子不限年,余子孙年过十五”也能说得过去。

结合《先侍郎阡表》中“遗表闻,度宗震悼”的记载,赵与訔的遗表恰好荫补三至七月之间十四岁的赵孟頖,这便是“吉月陈乞”的明证。

2)、赵与訔

赵与訔本人受荫补情形属于打破“吉月陈乞”的特例:

祖考太常府君(赵希永)早卒,无子。祖妣夫人郑氏,选同宗子为之后。魏公(赵与訔)本出兰溪房,时侍兄殿撰与噟倅湖州,夫人一见,爱其凝重,曰‘是真吾子,况昭穆又相称乎!

’遂以上闻,内降许之。(见《行状》)

由于赵希永有早卒无子、无人承嗣的情形,大礼荫补、致仕荫补、遗表荫补一次都未请,以是“内降许之”,这是特例,对付赵孟頫而言是没有可比性的。

5、赵孟頫兄弟之间的荫补场合排场

赵与訔的遗表荫补名额只有一人,而内部分配方面,仍按《先侍郎阡表》,赵孟頫兄弟共八人:

孟頔、孟颁、孟硕、孟颂、孟頖、孟颢、孟頫、孟籲。孟頔,将仕佐郎,杭州路儒学教授。孟颢,奉议大夫,沧盐使。孟頫,奉议大夫,汾州知州。孟吁,承务郎,同知南剑州。余皆尝仕宋。

二兄孟頒、三兄孟碩、四兄孟頌、五兄孟頖均仕宋,除孟頖明确为荫补以外,孟颁、孟硕、孟颂存在已科举和已荫补两种可能,详细情形如何,这里无需谈论;

须要谈论的是长兄赵孟頔。入元后,赵孟頔大德元年为杭州路儒学教授,故当未曾仕宋;据《三希堂法帖》卷二十一赵孟頫致湖南肃政廉访副使陆垕《分教长沙帖》(图4),款署仲春一日,按字迹,主竖画故作极细笔,是大德四年天津博物馆藏《洛神赋》(图5)、大德五年台北故宫博物院藏《赤壁赋》(图6)之间的习气;由“长兄孟頔蒙恩分教长沙,日依照临,六十之年远役数千里之外,敢望以不肖托爱之久,特加异顾,凡百覆荫,使得自主”,可知,赵孟頔约长赵孟頫十多岁,赵与訔去世时赵孟頔不到三十岁。

图4 赵孟頫 致陆垕·分教长沙帖 三希堂法帖卷二十一

释文:“孟頫顿首再拜上记廉访相公义斋吾兄阁下。孟頫块处山中,无繇以时上记,唯有展望使星之光,甚至仰止之诚而已,即日春和,伏计动履胜常。长兄孟頔蒙恩分教长沙,日依照临,六十之年远役数千里之外,敢望以不肖托爱之久,特加异顾,凡百覆荫,使得自主,实孟頫拜莫大之惠。谨勒手状陈叙下情,未由承教,伏冀为远业,慎护兴息,不宣。仲春一日,孟頫顿首再拜”

图5 赵孟頫 洛神赋(局部) 天津博物馆藏(主竖画故作极细笔的,且数量较多)

图6 赵孟頫 赤壁赋(局部) 台北故宫博物院藏(主竖画故作极细笔的,数量已经减少)

到北京故宫博物院藏《过蒙帖》(图7):“总管相公宗兄阀下,孟頫前者家兄过蒙照管”。赵孟頫专门致书拜托他人“异顾”欠缺“自主”的长兄,事后又感谢他人“照管”,赵孟頔宋时是否有大礼荫补需考证,但未能出官。

图7 赵孟頫 致总管相公宗兄·过蒙帖 北京故宫博物院藏

释文:“孟頫记事顿首再拜,总管相公宗兄阀下,孟頫前者家兄过蒙照管。此皆吾兄以孟頫之故,感激难胜。即日酷热,伏惟尊候胜常。学宾康振係,旧在常学,有俸,其人至贫,藉此以活,而近乃有住支之行。望吾兄怜其寒素,特与放支,岂胜幸甚。未由侍教,伏乞倍保尊重。不宣。孟頫顿首再拜。”

如果赵孟頔有科举、铨试不中的经历,荫补也是摧残浪费蹂躏,也可能有家庭内部的其他安排,比如承业不承荫。那么,赵与訔去世时,除以上孟頔、孟颁、孟硕、孟颂以外,待荫补兄弟有四人:五兄孟頖、六兄孟顥在前,孟頫为第三顺位,八弟孟籲第四顺位。

比拟《五兄圹志》和《行状》的描述,赵孟頖“厚重寡言”,而赵孟頫“性通敏,书一目辄成诵”,纵然二人长幼颠倒,赵孟頫排第一顺位,在只有一个荫补名额的条件下,生母丘氏也会按利益最大化原则,利用“同母所生者从母请”规则作出赵孟頖荫补为官、赵孟頫“让荫”而走科举及第道路的最优选策略。

类似案例如黄宗羲辑,《宋元学案》卷五十二,赵孟頫曾与磋商经义的敖继公“以父任当补京官,让于弟,寻擢进士”,便是让荫;又如黄溍《金华黄师长西席文集》卷十六中《隆山牟师长西席文集序》,写的是赵孟頫的朋友牟应龙,其父牟巘为朝奉大夫大理少卿,牟应龙作为宗子是荫补第一顺位,但“师长西席辞京官之世赏,而以咸淳辛未(1271)取世科”。朝奉大夫介于“朝议大夫至带职朝奉郎”之间,按规定可荫补三人,“世赏”为荫补之别称,“世科”指一门数代人科举及第,牟应龙这里正是让荫而科举。

不同于一样平常官员决议确定的事务,遗表荫补需经由天子亲自受理,如:赵与訔的荫补有“遂以上闻,内降许之”,赵孟頖的荫补有“遗表闻,度宗震悼”,可操作空间不大,又“赐银三百两、绢三百匹以敛,赠银青光禄大夫”(见《先侍郎阡表》),遗表荫补与赠官、赐银、赐绢,是一次性组合行为。

如果度宗不惜毁坏祖制,非要为赵与訔的遗表增加两个荫补名额,完备可以破格“赠开府仪同三司”而不是“赠银青光禄大夫”,而赵孟頫年事只有十一岁,无论怎么勉强也不符合十五岁的规定,没有资格荫补。

《元史》无中生有地记载赵孟頫“年十四,用父荫补官”,也便是赵与訔去世三年后,这又违背了遗表荫补的一次性原则和“吉月陈乞”原则。额外开恩,又何须拖泥带水,避易就难,违背多条祖制呢。

赵与訔由正三品正议大夫循序以赠从二品银青光禄大夫,由此又可见,虽然天子拥有至高无上的权力,但是这种权力也是受到一定制约的,又或者天子根本就没有打算破格,主客不雅观成分赵孟頫都没有额外荫补的可能。

再看赵孟頖所“补”之官“承务郎”,赵孟頫所“注”之官“真州司户参军”,虽然都被称为“官”,但本色是完备不一样的,前者为寄禄官阶,是“荫补官”,后者为“差遣官”,且仅为“注官”。宋代官、职分离,寄禄官有官名,无实际差遣,名称特色是“某某郎”或“某某大夫”等,无需履新而有俸禄养活,称为“本俸”;而差遣官,有详细差使,须要履新履职才有职务补贴,称为“添给”。

仍如牟应龙,“以咸淳辛未(1271)取世科,调光之定城县尉,仕未逹而国事已非。师长西席既不有禄,以贫强起为儒学官”,牟应龙所调的“光之定城县尉”即光州之定城,在本日信阳市潢川县,宋元之战反复争夺,至元八年(1271)终极被元军盘踞,正是所谓的“国事已非”,纵然调官,“仕未逹”也“不有禄”。

寄禄官可以先于调职荫补,但职事差遣不存在荫补问题,不能说荫补一个“真州司户参军”出来。

《五兄圹志》记载的,赵孟頖由荫补寄禄官、到铨选(免)、候缺三年到真正得到差遣,其岳父吏部尚书陆德舆的精确算计,都是教科书式的范本:

年十四,以侍郎荫补承务郎。咸淳丁卯(七月,年十七),请国子监举,免铨。庚午(七月,年二十),差知临安府仁和县临平镇。

那么,赵孟頫“以父荫补官”的寄禄官阶又是个什么“郎”呢?子虚乌有!

三、风雨飘摇的做官之路

1、赵孟頫调官记录的来源

赵孟頫无论从荫补名额、长幼顺序、生母择选、荫补年事等各种条件都处不利的情形下,未能得到父荫补官,于是生母丘氏诫之:

“汝幼孤,不能自强于学问,终无以觊成人,吾世则亦已矣”(见《行状》)

这种训诫,除了光明正大以外,多少也有一些不能两全之下的抚慰。赵孟頫的做官之路只能依赖自强于学问。

官员子弟又可以入读国子监,通过吏部的铨试直接注官,头等者出官亦可赐出身,或者直接参加殿试考取出身。

在铨试这一细节上,《元史·赵孟頫传》和《行状》是统一的,“试中吏部铨法”和“未冠,试中国子监”实在是等价的。而“注官”改“调官”实际上《元史》又是源自于欧阳玄《圭斋文集》卷九,为赵孟頫所撰神道碑(以下简称《神道碑》):

“弱冠,中胄监试,调真州司户参军”

行状,也称“状”或“行述”,阐述去世者世系、平生、生卒年月、籍贯、业绩的文章,常由去世者学生故吏或亲友撰述,留作撰写墓志或为史官供应立传的依据。神道碑,是立于墓道前,记载去世者平生业绩并世系、铭赞,与塔铭略近。

以洪乔祖所撰的《高峰和尚行状》(图8)和《西天目祖山志》卷八家之巽所撰《高峰大师塔铭》为例。

图8 赵孟頫 高峰和尚行状(局部)北京故宫博物院藏

《高峰和尚行状》:“乔祖从师游最久,交诸耆旧最多,故知师之出处言行最详。师之徒弟明初,以掇集之事见嘱,不敢以才谫辞,敬焚喷鼻香涤虑,拜手以述,将求铭于大手笔云。”

《高峰大师塔铭》:“余弱冠从无准翁游,师准孙也,创院立庄,两嘱以记,心降久矣。诸徒持事状求铭,乌得辞。”

又如,上海博物馆藏大德十年赵孟頫书祖訚撰《灵隐大川济禅师塔铭》(图9):

……塔骨后五十四年,法侄祖訚主兹山,来之子希遇以昔育王物初叔父所状之行求铭于予,予娄以三短固辞,曰:‘昔平园铭佛照塔,平斋铭佛心塔,皆玉堂名笔,师为佛心嫡嗣,须得周洪大手发挥为宜。’请之益勤,强按所状叙次之……

图9 赵孟頫 灵隐大川济禅师塔铭 上海博物馆藏

洪乔祖写行状,“拜手以述,将求铭于大手笔云”;家之巽正是由于“诸徒持事状求铭”当了洪乔祖所求的“大手笔”;祖訚写铭的根据是“育王物初叔父所状”,而“强按所状叙次之”,当然例有谦辞,请铭者的情由也与洪乔祖靠近:“昔平园铭佛照塔,平斋铭佛心塔,皆玉堂名笔”“须得周洪大手发挥为宜”。

以是,写碑铭者需是“大手笔”“玉堂名笔”“周洪大手”,以进一步提升墓主哀荣。一样平常行状、碑、铭都会收入作者文集,因此后两者必须发挥文采,另谋篇章,重修说话,以避免与既有之行状雷同。

据《神道碑》:

至正五年(1345)春三月,今上天子以集贤大学士腆哈等特赐墓道之碑,敕翰林学士欧阳玄为文,集贤侍讲学士苏天爵书丹,翰林学士承旨张起岩篆额。臣玄奉命,谨考《行状》,次第而铭之。

欧阳玄“谨考《行状》”,所本确实是杨载所作行状。

二文作者杨载和欧阳玄,为延祐二年同科进士,年事相若,但二人与赵孟頫交游则有很大差别:

《神道碑》:“玄初以礼部奏名,召奉大对,公为读卷官,擢置前列。及公薨,状公之行,乃同年进士、宁国路推官杨载。”

《行状》:“载受业于公之门几廿年,尝次第公语,为《松雪斋谈录》二卷,复采其平生行事以为行状,谂当世立言君子,且移国史院请立传,移太常请谥,谨状”

欧阳玄初次见到赵孟頫是“召奉大对,公为读卷官”时,也便是延祐二年重开科举殿试赵孟頫为主考时,欧阳玄以进士第三名随即“授岳州路平江州同知。调太平路芜湖县尹”(《元史》卷一百八十二),到延祐六年四月赵孟頫也离京,二人再无机会见面。而杨载是“受业于公之门几廿年”,晚期大量与赵孟頫互助撰碑书丹,且为赵孟頫记载发言录,为文当更靠近本真。

通读神道碑与行状二文,谋篇布局,行文说话,各尽所能而大意略同,除照例弥补了子女婚娶以外,并未见神道碑有所发明。

如《行状》中的“未冠,试中国子监,注真州司户参军”到《神道碑》修辞为“弱冠,中胄监试,调真州司户参军”。行状“未冠”改为神道碑的“弱冠”,未见考证;“国子监”改为“胄监”二者实为同义词;那么“注真州司户参军”改为“调真州司户参军”,二者是否同义?谁更准确呢?

2、宋代的注讼事法考试制度

要办理“注官”与“调官”问题,须要理解宋代特有的注讼事法考试制度,这方面已有季怀银《宋代文职官吏的注讼事法试》、刘念《宋代的法律考试》等研究在前,以下结合《宋史》等文献择要概括。

宋朝最高统治者比以往任何朝代都更清楚地认识到国家安定的关键是法律,重视和提倡法律,形成了一套不断改进完善又或有宽严张弛的注讼事法试制度。即所有具备做官资格的人,包括科举登科及第人、任满待缺的京官和选人、任子宗子等荫补人和其他出身的人,还必须经由法律考试合格,才能注官。

前文赵与訔与赵孟頖的荫补案例,由于各自父亲的寄禄官、差遣级别不同,二人承荫等级不同,分别补为“选人”和“京官”,差别就很大。

宋初的铨试从形式到内容,尚不成熟,按《宋史》卷一五八《选举四》,“京官”与“选人”的铨试办法不同,前者每年都可以赴试,后者要“遇郊”才能赴试,且年事必须满二十五岁。

宋神宗变法图强,急需人才,熙宁四年推出铨试改革,铨试的性子完备变成了法律考试,取消了免铨报酬,根据铨试成绩分等级给以注官、升资等优待;有荫补的官员子弟,铨试年事提前到二十岁;由于之前“遇郊”存在运气成分,“选人”注官条件由“遇郊”改为“满三年”,且不得入“县令、司理、法律”。

以是赵与訔以荫补的“迪功郎”初调“饶州司户参军”就继续了这一规定,赵孟頫虽然“试中”,但所“注真州司户参军”也都只是“选人”一档。

哲宗时司谏苏辙上书:

祖宗旧法,凡任子,年及二十五方许出官,进士、诸科,初命及已任而应守选者,非逢恩不得放选。先朝患官吏不习律令,欲诱之读法,乃减任子出官年数,去守选之格,概令试法,通者随得注官。自是天下争诵律令,于事不为无补。然大家习法,则试无不中,故荫补者例减五年,而选人无复选限。吏部员今年已用后四年夏秋阙,官冗至此亦极矣。宜追复祖宗守选旧法,而选满之日,兼行试法之科,此亦今日之便也。

大意是说,神宗朝实行律令,鼓励读法,将出官年事由二十五岁降至二十,初出官者试中即与注官。形成大家习法,试无不中的局势。这又造成了有别于“荫补冗官”的另一种形式:“注官冗官”,这是事物发展变革的另一方面。当年的官缺不足用,于是借用来年乃至后四年的官缺。

由此可见,注官只是将人才从“备选库”转入“备用库”的一个程序,注官与调官、出官之间还有一个候缺的过程,如果没有职缺,就只有等待。

哲宗绍圣初,改定《铨试格》,限定了试中人数。徽宗时,又特殊给予荫补人优厚待遇,铨试法规败坏。南宋期间,高宗、孝宗、光宗、宁宗,又针对旧弊进一步改进充足。

孝宗时曾诏:“令吏部严选试之法。自是,初官毋以恩例免试,虽宰执亦不许自陈回授。”又定“十八取五”制,裁减注官人数,但宗子、任子则有三取二、二取一的特权报酬。

3、赵孟頫的注官

由注官过多造成冗官,又要看到个中存在的技能性问题:一方面,官员管理事务较多,绝大部分由下级官员操纵,改革究竟不能彻底;另一方面,交通和信息不畅,客不雅观上是不可能等额选拔的,注官冗官有其存在和合理的一定性成分。

以是,臣僚上言中,未经铨试“以国戚而与宫不雅观差遣者”“以勋臣之后而特差遣帅司干官遣者”“有特令吏部差遣充宪司差遣者”仍旧源源不绝,作为吏部尚书之婿的赵孟頖,能够在十七岁就“请国子监举,免铨”,提前三年排队候缺,也就不难明得了。

连番改革,注官过冗之患,并未消减,仍如《宋史》卷一五八《选举四》,宋理宗绍定元年(1228),臣僚上言:

铨曹之患,员多阙少,注拟甚难。自乾道、嘉定以来,尝命选部职官窠阙,各于元出阙年限之上,与展半年用阙。历年浸久,入仕者多,即今吏部参注之籍,文臣选人、武臣小使者校尉以下,不下二万七千余员,大率三四人共注一阙,宜其胶滞壅积而不可行。乞命吏部录参、司理、法律、令、丞、监当酒官,于元展限之上更展半年。

“吏部参注之籍”,即注官候缺的人,这个数字达到二万七千;“三四人共注一阙”,按每届任期三年打算,候缺调官就须要九到十二年。十七岁的吏部尚书之婿赵孟頖尚有三年排队候缺,尚未弱冠即试中的赵孟頫,仅仅是注官在册,又岂能提前调官出官。

官吏注授官职往后,按照资历依次补缺,这个过程又叫做“需次”。元祐初,上官均上言:“诸路吏选,有待试,有需次,率及七年,方成一任”;如与杨万里、范成大、陆游并称为南宋四大墨客的尤袤“注江阴学官,需次七年”,果真需次了7年;南宋楼钥《攻媿集》卷四《送袁恭安赴江州节推》也曾有过:“九江需次今几年,去去渌水依红莲”的感叹。

由此,无论是荫补年事、寄禄官阶,还是无法与赵孟頖比较的免铨、调官年事等等,《元史》缺项、错项太多,而《神道碑》则是由于着意文采,变动陈述,因文害义,事失落其本。

4、由注官到调官的变数

赵孟頫通过参加注讼事法试,试中注官的第一个候缺职位是“真州司户参军”。宋各州置司户参军,掌户籍、赋税、仓库交纳等事,这个职责描述与其父的早期专业择向和终极职守完备同等。

南宋后期国子监通过三舍法取得出身已经很难,每每还额外受到限定,据戴表元《剡源戴师长西席文集》卷十九《题太学登科题名后》记载:“虽当仕之人俊才髙等,亦须盘薄掩抑,待年久之而后解褐。”

以是“未冠”之时的赵孟頫,先通过国子监生身份走捷径考中注官只是小试技艺,提前排队作个备选,而且“司户参军”这个职位也仅仅到“去仆隶无几”的“选人”,按规定须三任六考、举者五人才有资格改“京官”,不计候阙至少便是六到九年,“选人”得到“奏荐和功赏”后改官还有名额限定,每每需排队“待次”多少年才得“引对”。

按前文所引用之荫补制度及案例,以赵与訔的侍郎之荫,赵孟頫与赵孟頖、敖继公、牟应龙的档次一样,无论如何不会沉沦腐化到“选人”这一档次,承荫调官也不可能仅仅是个“司户参军”,亦可再次解释赵孟頫不可能承荫。

“司户参军”这个成绩很不理想,只不过由于年事较小,而被视为奇迹。赵孟頫到二十岁或更晚才能调官,调官之前还有的是韶光,毕竟考取出身、“进士及第”、通过其他渠道谋取“京官”,才能得到更高的职位和报酬。

宋代宗室、官员子弟做官,除了给予荫补特权以外,更鼓励官员子弟通过科举道路入仕,进士及第、进士出身、同进士出身,有出身者在任职和升迁上有更高出发点和更大空间。如贾似道,端平二年(1235)以门荫入仕,担当嘉兴司仓,嘉熙二年(1238)年再通过科举,登进士第,由司仓擢拔为太常丞、军械监。又犹如样是宗室的赵与一支,南宋时共出了23名进士,个中有父子孙三代进士,父子三进士、四兄弟进士、三兄弟进士、两兄弟同科中进士等,均传为嘉话。

考取功名,这也是敖继公、牟应龙等人“辞世赏”而“取世科”的缘故原由,赵孟頫没有情由过早放弃科举出身而停下来无尽地等待一个“为人所役使”的低级就业。

真州即今江苏仪征,地处长江以北,与扬州、镇江相望,南宋归淮东制置。咸淳九年(1273)仲春,襄阳失落守,南宋已无险可守。四月一日,忽必烈与群臣定声罪南伐之计:“乘破竹之势,席卷三吴,此其时矣”,于是增兵10万,大举攻宋。命伯颜、阿术为主力,率军20万,自襄阳顺汉水入长江,直取临安(今杭州)。命驻蜀元军进攻两川要地,以阻宋军东援;命合丹、刘整行淮西枢密院,博罗欢为淮东都元帅,分别进攻两淮,管束宋军,合营主力攻宋;

咸淳十年(1274)八月,忽必烈命伯颜率主力军浮汉入江,直取临安,改淮西行省为行枢密院,助伯颜攻宋。塔出率军渡淮屯庐(今合肥)、扬(即扬州)之间;玄月,阿塔海、董文炳分别率军南趋长江。

咸淳十一年(1275)仲春,董文炳与伯颜会师于安庆府(今安徽安庆市);阿塔海、塔出会伯颜于池州(今安徽贵池)。从伯颜于丁家洲之战中击败宋军。

候缺熟年的赵孟頫年届弱冠,失落去江淮天险的真州已危在夙夜迟早,即便没有了排队也不可能履新。

而同样的缘故原由,赵孟頖“甲戌(1274),以幼主登基(宋恭宗赵㬎,咸淳十年七月癸未登基,是年赵孟頖二十四)覃恩,转承事郎。临平考满,授签书高邮军判官厅公事,未上”,高邮更在仪征以北,也不可能履新。较早的如牟应龙,“以咸淳辛未(1271)取世科,调光之定城县尉,仕未达而国事已非”。

更不济的是,咸淳十年(1274)春闱,风雨飘摇中的大宋王朝结束了末了一次科举,再也没有了下一届。

四、小结

总的来说,赵孟頫以官宦之家庶出,位次垫底,由于宋代法律制度、天子意愿、家庭策略等条件限定,不可能荫补为官。纵然有荫补,其出发点寄禄官和差遣也不可能仅到“选人”档次;

通过国子监的注官考试,候缺熟年而宋亡,究竟未能出仕,“既不有禄”,也没能参加末了的科举考试,四大皆空;

在宋元期间并无多少夷夏之辨的情形下,以处士之身而仕元,本来算不上什么大事,但由于各类缘故原由,被人误将赵孟頖的履历合二为一,意外成为“贰臣”,明中后期以来又由于民族主义抽芽和不雅观念转变,骂名日盛;

到本日,他的很多诗文,如《罪出》《自警》《老态》等,被寻章摘句地罗织为因仕元而产生的“痛楚”与“仇恨”;戴表元的《招子昂饮歌》则被修改题名为《招子昂歌》,一首平常的招饮题材的诗被曲解为劝阻赵孟頫出仕,实在是由于其个人平生研究不敷,过度解读之故。这一点,拙著《赵孟頫闲居考》已就其出仕早期干系外放、贬罢的冤屈,中期告病辞官、晚期各种疾病等史实作出整理,赵孟頫确实有不堪回顾的往事,但在其本人认知中,没有任何所谓“贰臣”和 “夷夏之辨”的证据。

而造成赵孟頫贬罢履历被大幅度修改的最大嫌疑人则是《松雪斋文集》编次刊印的主导者赵雍,另文谈论。

任务编辑:于淑娟

校正:刘威