保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)没有写日记的习气,也无意出自传。不过他的确有一个记录生活的习气——写歌词。刚刚出版的两卷本新书《The Lyrics: 1956 to the Present》收录154首麦卡特尼的歌词,是这位披头士很主要的一部分生命结晶。

《The Lyrics: 1956 to the Present》

娃娃脸的麦卡特尼,在哪里都能写歌词。从恋人们到景象变革、种族问题、一条狗或一辆车,什么都能变成歌词。书的内容分两部分:按字母顺序排列的歌词本身,以及他和墨客保罗·马尔登(Paul Muldoon)在五年、24场正式交谈中提炼出的笔墨。两人在纽约见面,每次时长约2-3小时,够谈论6-8首歌词。

F开头都是坚实的歌,《Fixing a Hole》《The Fool on the Hill》《For No One》《From Me to You》。“I”系列包含完全的自己,《I Saw Her Standing There》《I Wanna Be Your Man》《I Want to Hold Your Hand》《I'm Down》 《I'll Follow the Sun》。

两个保罗年事差九岁,生日差两天。旷日持久的交谈产出稀少的果实。成书中,每首歌词下面配一条马尔登的评论。如果马尔登向麦卡特尼指出,《She Loves You》有小说《送信人》(The Go-Between,L.P. 哈特利)的影子,他会愉快地承认确实受其影响。他会任自己神游回利物浦的童年:在楼梯下的小间接电话,被老爸丁宁到街上网络牛粪种玫瑰,看《布提西和斯纳吉》(Bootsie and Snudge,马蒂·费尔德曼的笑剧作品)……

2020年,保罗·麦卡特尼在家中,由女儿玛丽·麦卡特尼拍摄

1942年出生于爱尔兰裔移民家庭的保罗·麦卡特尼,是沾恩于1944年英国政府颁布的“巴特勒教诲法”的第一代,也是战后摆脱爱尔兰小社会影响,拥抱英格兰新繁荣的新一代移民后裔。麦卡特尼的父母尽其所能让家里的两个男孩接管最好的教诲。作为棉花推销员的父亲对笔墨敏感,痴迷拼字游戏,并把这种激情亲切传给了儿子。小麦卡特尼也钟爱探求困难的字眼,享受找到它时血液凝固的快感。他和叶芝一样对面具、人格的主题感兴趣,“统统总是从我开始,歌里涌现的各色人物都是虚构的,关键便是对人物的想象”。

毕业于牛津大学唐宁学院的英语老师为他打开文学的大门,是麦卡特尼学生时期最主要的导师。其余的导师们是各种盛行音乐和电台节目。小理查德(Little Richard)和查克·贝利(Chuck Berry),“布里尔大厦”(Brill Building)和“叮砰巷”(Tin Pan Alley)。他最早的偶像是布迪·霍利(Buddy Holly),“他自己写歌自己唱,吉他也是自己弹”。

他当然也欣赏自己的创作伙伴约翰·列侬(John Lennon)。他们一个左撇子,一个右撇子,面对弹琴时“像照镜子”。他们永久像两个低年级学生,无休止地探求还没被写进过歌里的题材,说着稚子的废话,哼着摇篮曲般大略的调调。他们评论辩论同时期的音乐人们,写歌时却仍以小理查德和弗莱德·阿斯泰尔(Fred Astire)做锚。“如果是他们,这首歌会是什么样?”

保罗·麦卡特尼和约翰·列侬一起写《I Saw Her Standing There》,利物浦,1962。 麦克·麦卡特尼 摄

“《佩珀军士的孤独之心俱乐部乐队》(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)便是一台大型电台节目。”电台节目大大知足了麦卡特尼对“笔墨拼图、线索解谜、探求描述一个场景最得当的词”的兴趣。迪伦·托马斯(Dylan Thomas)末了的精品《牛奶树下》(Under Milk Tree)和当时的许多精良广播剧滋养他的想象。麦卡特尼把自己当作剧作家,写一出出可以唱的迷你剧,为蚂蚁般的人物雕刻出纤毫入微的面孔。

其余两个影响源都与视觉有关。麦卡特尼画画,画了几百幅油画。他也喜好电影,“我的镜头总是四处探寻,从生活中探求灵感的蛛丝马迹。”

把一首歌当作电影脚本,能帮你进入《Eleanor Rigby》的天下。这首歌揭橥于1966年,是麦卡特尼最著名的作品之一,以电影构造特出。两位主人公分别在第一和第二段中出场,第三段时他们汇合,犹如希区柯克在《惊魂记》(1960)浴室血水/净水一幕中的手腕。和《惊魂记》一样,《Eleanor Rigby》隐蔽的主题亦是孤独和去世亡。

“保罗·麦卡特尼的伟大来自他的谦善。他是罗兰·巴特(Roland Barthes)所说的‘作者之去世’,让不同的人通过聆听和阅读不断重塑他的作品。”马尔登最敬佩的是他的无私和忘我。“他持续不断地写作,只需一支铅笔、一张纸和一把吉他,隽永之作就会自己降临世上。”

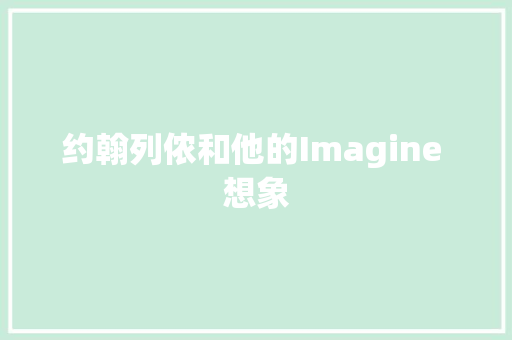

《Hey Jude》手写歌词

任务编辑:陈诗怀

校正:刘威