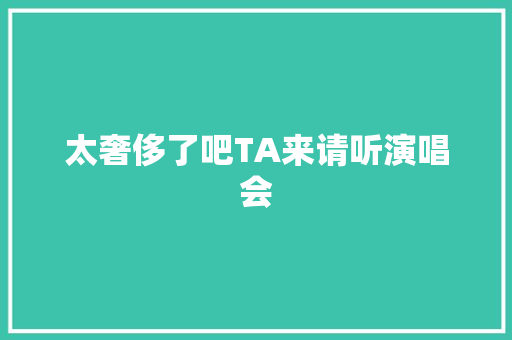

淮师校庆部分师生合影:卢怀章校长(前左三)、赵自伦副校长(前左四)、安玉炳老师(前左一)、臧起初老师(前左二)、戴俊贤老师(右一)、后排左一王玉西、左二李志、左三张流泉、左五刘占国、左六作者邢志坚、左七于海

1973年9月,不满20周岁却已在周口北郊公社康店大队插队下放3个年头的我被推举到刚刚复办的淮阳师范上学。当我手提大略的行李卷,走进这所位于淮阳县城西南龙湖边上的学校大门时,顿觉天宽地阔,面前一亮。

这所历史悠久的河南名校虽然条件简陋,占地近百亩的校园里只有十几排青砖灰瓦的老式平房,每个班都是几十逻辑学生临时挤住在三间破旧的大教室里,堪比车马店里的“大通铺”,铺着草垫的床板上臭虫肆虐,洒上一层气味刺鼻的“六六粉”,乃至用滚水浇洗也难以驱除;没有专门的餐厅,更没有餐桌餐椅,打了饭也是席地而蹲,随处进食。但对付我这个多年在屯子插队,吃苦流汗,饱受饥寒的知识青年来说,这已经是一步登天,宛若福地了。最少不用每天起早贪黑下苦力挣工分,每月15元的生活费足可保障衣食无虞;每天早晚都有热水可用;课余饭后还可以在学校操场上打球磨炼,到校外湖畔闲步浏览,轻松愉快,悠哉游哉。当然,更吸引我的还是那宽敞通亮的教室和图书阅览室里浩如烟海的宝贵藏书。这里有我少年时期就梦寐以求的知识殿堂,有那么多登时书柜,满腹经纶,又和蔼可亲的老师,在盛行“读书无用论”的当时,切实其实便是荒原中的绿洲。我就像饥饿的小羊扑向丰美的草地,一头扎进这所知识的宝库,迫在眉睫地汲取文化营养,急不可待地想要补回被延误多年的求学光阴。

可敬的老师

当年的淮阳师范虽偏居豫东一隅,却荟萃了周口地区的师资资源,集中了一大批精良西席,形成了“老中青三结合”,构造合理,学科完好,“又红又专”的师资军队。他们中,既有德高望重的资深名师;也有名牌大学毕业,才华横溢,年富力强的中年骨干精英;还有上届工农兵学员中出类拔萃的佼佼者,毕业后留校的精良青年西席。虽然时隔近50年,他们的音容笑脸仍在我脑海时时浮现。

我所在的七三级政文(3)班班主任师玉庆老师身形瘦削,慈祥和蔼,颇有父老风范。他说话轻声慢语,便是严厉批评谁的时候也不大发雷霆。每天从早操到晚自习他都跟班辅导,对我们这些初入校门的年轻学生关怀备至,乃至连打热水防止烫伤、出校门要佩戴校徽、游龙湖小心溺水、逛市场严防上当等生活琐事都逐一反复叮嘱,唯恐闪失落。

毕业于北师大的司松林老师是我们政文专业的党支部布告,他面色红润,头发稀疏,平时讲话或开会发言时,常常冒出几句带有本地口音的普通话,令人莫测博识,肃然起敬。他常常组织政治学习和思想发言,提醒我们牢记“上管改”义务,保持工农兵学员革命本色,千万不能“一年土,二年洋,三年忘了爹和娘”。

对我关爱最多,帮助最大的是教我们语文和写作课的桂老师。这位当年郑州大学有名的才子、作家和墨客,平头短发,衣着朴素,表情沉稳,文学功底深厚,写得一手妙笔华章,语调不高却气度非凡。曾一年两次在《公民日报》揭橥长篇理论文章,大名鼎鼎。他讲课开门见山,提要挈领,逻辑严密,重点突出,不紧不慢,娓娓道来,没有一句大话空话套话废话,对我这样不知深浅的卤莽学生同样虚怀若谷,以诚相待,有问必答,毫无保留地解惑释疑,指示迷津。

教《文选》的何肇中老师个子瘦高,从前毕业于武汉大学,曾多年担当淮师语文教研组组长,因“历史问题”受过批斗,厚厚的近视镜片后总流露出惶恐的目光,可一走上讲台,用抑扬抑扬的语调读起深奥的古文,便神采飞扬,滚滚不停,令人敬佩不已。教《古汉语》课的朱永锴老师风姿翩翩,一口吴侬软语味的上海普通话讲起课来喜逐颜开,生动活泼。教《文艺理论》课的臧起初老师老成持重,待人和蔼,把博识的文论讲得普通易懂,绘声绘色。教《政治》课的叶德欣老师面色黝黑,一口浓重的广东话,常常把茶叶放到嘴里嚼,从他那里我才第一次见识了什么叫“吃茶”。教《文选》课的安玉炳老师声音洪亮,在黑板上写的粉笔字工致奇丽,堪比正楷字帖,同学们都称羡不已。他宿舍里挂着一块小黑板,每天缮写一首古诗,晨起诵读,练字练声,学习知识,熏陶情操。教音乐的缓步效老师高大魁武,容貌堂堂,一表人才,登台演唱《我爱五指山我爱万泉河》声音憨实宏亮,酷似歌星李双江。他指挥排练大合唱《长征组歌》,亲自教我们如何掌握气息,用胸腔头腔共鸣发声。时任淮师图书资料员的张衡石先生长西席解放前就曾任省立淮中、淮师国文西席,学养深厚,满腹经纶,素有“活字典”之誉,不管多么难认难懂的生僻字,只看一眼就能说出读音、词义、演化和来龙去脉,讲得条理分明,令人口服心折。

还有淳厚厚道,亦师亦友,比我们高一届的戴俊贤老师,常用他的亲自经历启示我若何读书,若何写作,并精心传授编写连环画脚本的履历和体会。我留校后他又主动帮我写教案,改作业,辅导学生,亲如兄长,情意深长。

俗话说“名师出高徒”,正是有这些才高八斗、传授教化有方的名师为我们 “传道、授业、解惑”,精心造就,我这个名为初中,实为高小毕业的“知识青年”才补上了缺失落多年的学业短板,系统地学到了一点踏实有用的文科知识,为日后的职业发展打下了坚实的根本。

我们那一届学生来源广泛,成份繁芜,身份不同,经历迥异,年事悬殊,文化程度参差不齐。既有“根红苗正”的屯子基层干部、退伍军人、共产党员、还乡青年,也有像我这样的下乡知青、民办西席;班里的大部分同学都比我年长,还有几个已经结婚生子。有的走南闯北见过大世面,例如我们的班长张书山,就曾在都城京畿重地当兵站岗,受过领袖校阅阅兵,老成持重,履历丰富,善良和气,乐于助人,虽然不穿军装,还是军容整洁,身姿挺立,带领我们班进行行列步队演习时一丝不苟,做基本动作示范时正规标准,特殊是迈出的正步犹如礼兵,令人喝采。平时班里整队出操都由他喊口令,那高昂的腔调,铿锵的节律听着就聚力提神。

也有从偏远屯子来的同学从未出过家门,没坐过汽车,没见过火车,见到教室里的“电棒”(日光灯)就惊异不已;到校头一天就急匆匆去位于淮阳县城北关的小火车站看火车,回来后还一个劲问“那家伙拉那么多车皮,一顿得吃多少草料?”

我的同桌是来自扶沟城南马村落的陈新敦,个子高高,性情活泼,由于他家离许昌较近,原来还是一个地区,我俩自然也成了“半个老乡”。他是文革前的“老三届”中学生,文化程度高,社会阅历广,当过文艺宣扬队员,能拉会唱,爱讲笑话,出口成章,走到哪里都气氛生动,笑声不断,被同学们封为“能话篓子”。他总爱随身带着一把竹笛,得空就吹上一曲,悠扬的笛声飘荡在校园,为紧张的学习生活增长了几分轻松和欢快。他毕业后被分配到地区教诲局,后来担当地区新华书店经理,每到许昌开会出差总约我相聚,聊起当年情意,免不了唱上一首《同桌的你》。由于他热心肠,人缘好,这些年我们班同学聚会都是他费心张罗,亲自关照,既当主持,又是主角,每次都气氛热烈,尽兴欢颜。

同样当过知青的张恩亮个头不高,深奥深厚老练,一副学究作派,常爱咬文嚼字,辨析较真,越是难学的古汉语和古代文选越是刻苦研讨,那种勤学求索的执着精神令人钦佩。他毕业后先后在地委党校和宣扬部长期从事论研究,可谓学有所长,人尽其才。

“物以类聚,人以群分”,除了我们班的同学,我和别的班乃至不同专业的许多同学由于志趣相投,心气相求,也成为了无话不谈,亲密无间的好朋友,好伙伴。政文一班的刘本在、刘占国性情沉稳,勤奋好学,我们同时被抽到学校写作组,常常在一起研究选题,考虑词句,一同打篮球。他俩悟性高,进步快,成稿率和采取率一贯名列前茅。桂老师就常常提醒我多向“二刘”学习,收敛锋芒,多下苦功,踏踏实实研讨学问,踏实提高写作水平。可惜我心性暴躁,学艺不精,始终追不上他们的脚步,只能望尘莫及,空留太息。

政文二班的于海是黄泛区农场子弟,浓眉大眼,仪表堂堂。他胸有大志,眼界开阔,见地独到,我们常常不谋而合地借阅同一本书,边看边互换读书心得,评价书中人物,有时各抒己见,争得不可开交,却不存半点心病。他也爱好诗歌创作,不管谁写出了新诗,都互相交换朗读,坦诚提出修正见地。特殊令我钦佩的是,为了保持强健体魄,他常年坚持洗冷水澡,每天早晚围着龙湖跑步,为了追求更远大的目标,他省吃俭用购买了一个一百多元的全波段收音机,夜静时分戴上耳塞收听短波英语广播,没有一点英语根本的他硬是这样靠自学苦学达到了口语听说和实用笔译水平,后来竟重返淮师当上了英语课老师,不能不说是教诲界的奇迹。只可惜天妒英才,正当壮年却不幸罹患骨癌,早早离世,不禁令人扼腕长叹。

同样来自黄泛区农场的翟国胜同学性情和顺,学习刻苦,文采出众,是学校油印小报《新淮师》的兼职编辑。我爱好写作,常在小报上揭橥文章和诗歌,我们由于共同的爱好和兴趣相识相熟,成为文友。毕业后他又回到农场,一步步从中学西席做到教授级高等政工师、副场级领导干部,我们都一贯保持密切联系,常常书信往还,电话问候,微信谈天。去年他还盛情约请我和老伴到新建成的“黄泛区农场旅游度假区”、场史馆游览参不雅观,亲自感想熏染我曾经赋诗咏赞过的黄泛区半个世纪的沧桑巨变。

我和体育班的梁祖文同学则相识于你抢我夺的篮球场上,相知于对文学写作的共同喜好。个子高高、长腿细腰、戴深度近视眼镜的他生就一副侠肝义胆,热道衷肠,整天笑脸盈盈,活泼爽朗,和各路人等都厮混熟络,具有强大的亲和力和传染力。我们不仅在学校是老同学,好朋友,毕业后仍常来常往,不分彼此。他在地区教诲局事情时,我到周口总去他那落脚,在简陋的宿舍里用低廉甜头的石油炉下挂面,用搪瓷茶缸碰杯饮酒。有次他出差不在,我就从门框上摸出他的备用钥匙开门进屋,绝不客气的从床下搜出他刚从家里带回的鸡蛋,吃饱喝足,留张字条扬长而去。他事情能力极强,进步很快,当地区统计局长和市委副秘书永劫我们还不断联系,可惜也英年早逝,令人唏嘘。

我和艺术班的胡景德同学结缘于连环画创作,他朴实淳厚,木讷内秀,是罗镜泉老师中意的高材生,合营写作组搞绘画。我创造他对笔墨的领悟力较强,能对配图的笔墨提出中肯的修正见地。我曾以坦赞铁路为题材编写过一个连环画脚本,他看后恳切地建议我,笔墨不能太多,连环画紧张是看画,一页的解释笔墨不能太多,最好一页表现一个画面。他也常把刚画出的描线草稿拿来搜聚我的见地,我们合营默契,融洽愉快,直到他毕业分配到太昊陵文管所,我还多次去看望叙谈。

难忘的学习生活

我们那届工农兵学员入校时正值批驳极左思潮,调度教诲方针,学习氛围正浓。记得政文专业开设的课程就有哲学、政治经济学、历史(中国古代史、近代史、当代史)、马列主义经典著作选读、文选(古代、当代)、教诲学、党史、文学概论、文艺理论、文学史、汉语、写作等十多门,对付我们这些受“读书无用论”影响,文化根本薄弱,渴求知识的学员来说无异于雪中送炭,“输血”“充电”。因此我们都十分珍惜这难得的学习机会,抓紧统统韶光,迫在眉睫地听课、作业、看书、学习,在知识的海洋里奋力遨游。

由于没有统编教材,每门课程的讲义都是由任课老师亲自编写,刻印成活页,课前临时发放,散发着浓郁的墨喷鼻香。为了不漏掉老师的精彩批议和随手写下的板书,我每堂课都坚持记教室条记。由于文化水平低,古文底子差,我抽韶光恶补古汉语根本,每篇古代文选都力求学懂弄通,准确无误地翻译成口语,碰着不认识的字词,难明得的句子,就课后及时向老师请教,决不乱来自己。每堂自习课不管老师在不在,我都专一完胜利课,整理教室条记,复习预习作业,只怕虚度光阴,延误学业。课余韶光我宁肯泡在图书馆看书看报,或打球闲步,也从反面老乡、同学相互串门,扎堆谈天,因此还有人背后说我“高傲自大”“专一读书不问政治”。

当年淮师最吸引我的便是藏书丰富、报刊完好的图书阅览室,虽然经由文革横扫,这里仍保存有从线装书、竖排书到建国以来出版的各种图书,订有海内紧张报刊,这对长期与图书绝缘,找到一张糊墙的旧报纸都爱不释手的我来说,无异于饿汉碰着饭店,穷苦人创造宝藏一样平常,大喜过望,一有韶光就泡在图书室里,寒不择衣地看书摘抄记条记。按照规定每个学生一次只能借两本与课程有关的参考书,我就先把《鲁迅全集》一本本借回,夜以继日地读。后来被抽到学校写作组,一次可借阅10本书刊,且不限种类,乃至是封存的“封资修黑书”和刚刚出版的内部参阅的“灰皮书”也可以“批驳参考”的名义破例借阅,更使我如鱼得水,把所有能借出的文学书本,包括西方名著、苏联小说、电影剧本、天下画报和建国前的文学期刊、各个流派的诗集等一古脑看了个遍。虽然寒不择衣,不求甚解,却也兼收并蓄,广闻博览。碰着不认识的繁体字和不理解的历史背景,就近请教素有“活字典”之称的图书管理员张衡石先生长西席,有时候随口请教一个难题,他那详尽浅近的讲授和举一反三的批讲就胜似上了一堂生动的历史和文选课,意外收成,其实难得。我至今还保存着当时记下的几十本条记摘抄和几千张分类卡片,也算是在淮师求学的“得鱼之荃”。

时局乍暖还寒,一朝风云突变。原以为沉着的校园是潜心求学的世外桃源,谁知刚上了一学期安生课,一场“批林批孔”“评法批儒”的政治运动又席卷全国,偌大的淮师校园再也放不下一张沉着的课桌。随着批驳“教诲黑线回潮”和“批邓反击翻案风”,学校原定的传授教化操持全被打乱,不论什么专业,都要每天学习上面发下来的大批驳材料、“两报一刊”社论和杀气腾腾的“梁效”文章,还要组织师生写批驳文章,打消教诲黑线影响。到后来干脆全面停课,我们班被拉到“全国教诲革命前辈范例”的郸城县吴台庙公社周楼大队“开门办学”,和贫下中农同吃同住同劳动,学习小靳庄,办“农人赛诗会”。1974年“学朝农,迈大步”,学校又在淮阳县搬口公社王新村落大队李楼生产队西边的黄河故道上开办了占地700多亩的校办农场,各专业的学生轮流去翻淤压沙,种田垦植,劳动磨炼。一些屯子来的同学私下发牢骚,“早知道上淮师还得下去世力干农活,还不如在家挣工分”。

只管社会环境日益恶化,但毕竟还是中专学校,还要合营形势搞些传授教化,例如为发动学生“评法批儒”,还要选择一些有代表性的古文名篇作为“反面教材”讲解阐发,我也顺风行船,借机堂而皇之地负责研读了历代法家和儒家的许多经典名篇,补上了少年时期缺失落的传统文化短板。

记得当年学校为了走“五七道路”,在校园西南角的几排平房里因陋就简建起了校办工厂,买来几台旧冲压机和电机厂丢弃的矽钢片,加工制作架子车下盘用的轴承油封盖,我也曾在那里顶班干活,下力流汗。理化班组织师生到校办工厂科研攻关,用玻璃试管试制出当时世面上还没有的节能小电棒,并利用课余韶光为附近屯子生产队修理“三机一泵”(电动机、柴油机、拖沓机、水泵),靠勤工俭学为学校增加收入。后来学校花5800元购买了一台带拖斗的小四轮拖沓机,这也是全校唯一的一台“公车”,我们暗地里都叫它“五千八”,我和兼职司机、来自沈丘县的农机班学员王猛年少浮滑,偶尔也“公车私用”,借故开到校外的周淮公路上练车兜风过把瘾,幸好当时路上车辆稀少,纵然无证驾驶也没人查扣,横冲直撞也从未出过事件。

短暂的西席生涯

1975年秋季,在位于沙河北岸的校办农场经由几个月的艰巨劳动磨炼和思想鉴定,度过触目惊心的“七五·八”大大水险相环生的不眠之夜,我们这届工农兵学员终于迎来了毕业分配的末了时候。来不及回到校园照一张毕业合影,同学们就在油毡搭成的简陋工棚里匆匆捆好各自的铺盖卷,相互留下通讯地址,挥手作别,各奔东西。按照省里的最新政策,我们是末了一届国家统包分配的中师生,原则上各回各县,充足中小学公办西席军队,只有20多人分配到地区文教局。我不仅光荣地加入了共青团,还有幸当选中留校,担当政文专业写作课西席,级别为中教行政13级,每月人为26元5角,虽然是人为级别最低的一级,可也算有了正式的城市户口,吃上了“商品粮”,当上了正经八百的国家干部。办理人为关系时我还自嘲地戏称,去掉前面的“中教”两个字,我也是“高干”了!

我虽然自幼爱好文学,也曾舞文弄墨写过不少东西,但真要当一名合格的公民西席,而且是中师学校的写作课西席,确实有点勉为其难,力不从心。好在有桂行德老师、戴俊贤老师等各位师长鼓励扶持,手把手地教我若何备课、讲解、板书、批改作业,才使我战胜了畏难感情,鼓起勇气站上了过去一起仰望却望尘莫及的淮师讲台。桂老师以自己多年的从教履历启示我,要给学生一碗水,自己先得有一桶水。要教给学生什么知识,自己首先要弄懂弄通。传授教化相长,传授教化的过程也是不断学习提高的过程,在传授教化中创造自己的不敷,才能对症下药,对症下药地补差进步。戴老师还根据七五级150名新生分两个大班上课的实际情形,帮我制订了集中授课两节,作文讲评一节的传授教化操持。

记得手持教案初登讲台的那天,虽已负责备课,反复试讲,仍觉心中没底,忐忑不定。可看到教室里那么多双年轻热烈、充满期待的眼睛和特意赶来听课,为我撑腰助阵的桂老师那勉励的眼神,我终于鼓起勇气,说出了当西席的第一句开场白:“同学们好!

我是你们的写作课西席邢志坚,这节课要讲的是《文章文体分类》······”

那时的教室还是传统的“黑板加粉笔”,没有投影仪、PPT、扩音器,更没有多媒体电子屏幕,全凭老师一张嘴,伸手一只(粉)笔,把50分钟的一堂课撑下来。好在我准备充分,不怯不怵,不磕不绊,顺利讲完了第一课。课后又主动和学生们互动互换,释疑解惑,搜聚见地,气氛融洽,加倍强了我的信心。万事开头难,一旦开了头也就习以为常。我也逐渐适应了从学生到老师的角色转换,爱上了西席这份“人类灵魂工程师”的神圣职业,习气了“编写教材——备课写教案——教室传授教化——批改作业——讲评辅导”的传授教化循环。虽然我只在淮阳师范当了两年西席就调离周口地区,回到老家许昌从事新闻事情,但在淮师讲台上积累的传授教化履历和专业素养仍使我终生受益。不管是进行新闻采写、编写党政信息,还是培训基层通讯员、为机关干部授课,都得心应手,胜任有余。

正如后来我在一首题为《黑板》的小诗中所写的那样——

小时候,我就喜好

教室里的那块黑板

老师手中的粉笔吱吱作响

把知识刻印在我的内心

终年夜后,我站上讲台

也与黑板日日相伴

为学生传道授业解惑

把一支支粉笔磨短

我在黑板上费力耕耘

努力开掘知识的源泉

一行行板书写了又擦

一盒盒粉笔用完了再换

自从走上三尺讲坛

就把黑板深深留恋

梦里犹闻吱吱声

黑底白字写不完

两年的西席生涯虽然短暂,却紧张愉快,充足丰满。不仅实现了从农人到干部的职业转换,而且结识了许多朝夕相处,心气相通的同事、朋友和学生。我在淮师西北角教工宿舍的隔壁邻居是来自太康县的理化专业西席张泽深,他是高我一届的留校生,学业精通,讲课通透,善于各种电器维修。在他的煽惑下,我重新拾起了小学时期的业余无线电爱好,有空就和他一起动手装置半导体收音机,帮助校内老师和工友修理电灯、电器、收音机。有时星期天我们还在教工食堂买来米面和肉馅,用啤酒瓶当擀面杖,自己动手包饺子改进生活,小日子过得十分滋润津润。我的屋后邻居是来自商水县的艺术班西席夏宗贵,也是高一届的留校生,在部队当过文艺兵,闇练演奏多种乐器,我常到他宿舍串门谈天,顺便求教风琴指法,他总是激情亲切辅导,手把手耐心教练,还特许我在艺术班的琴房练琴。

当年我在淮师当老师时不过20多岁,我教的政文专业七五、七六级学生和我年事不相上下,有些比我还大,因此我从没有什么“师道肃静”架子,上课是师生,下课是朋友,总爱和学生们打成一片,打球逛街,嘻笑打闹,无拘无束。来自周口的七五级政文班学生张来民学习勤奋,上进心强,思路开阔,爱写诗歌,课后我们常在一起打乒乓球。他从淮师毕业后又到河大和中国社科院求学深造,学业精进,位列博士,先后担当《中国改革报》《美中时报》紧张领导,造诣斐然。1998年还专门约请戴俊贤老师、我和张流泉同学到北京参加《中国改革报》举办的改革开放二十周年纪念活动。前年听说我在北京看望孙子,他专门驱车几十公里前去探望。去年又热心帮忙,帮助出版了我的首部诗集《蒲公英》。师生情意,至今不忘。

来自扶沟县的七五级政文班学生郭跃亭淮师毕业又考取郑州大学哲学系,毕业后分配到许昌香烟厂担当宣扬部长,我们同处一城,联系较多,常忆及当年淮师岁月,更珍惜这份师生真情。他经由大学深造,具有较高的思想理论水平和深厚的文化知识学养,常常在《许昌日报》上揭橥评论文章,尤其对传统文化的研究上更有独到见地,他曾拿几篇《论语》新探的学术文章搜聚我的见地,我看后发觉当年的学生早已赛过老师,建议他尽快结集成书,公开出版,为弘扬精良传统文化做出贡献。

虽然也曾忝列堂堂淮阳师范西席之列,可由于我才疏学浅,加之传授教化韶光短,担课少,不像戴俊贤老师和刘本在、刘占国、于海等同学那样“桃李满天下”,弟子遍中原,但“师以生荣”,看到淮阳师范历届培养的青年才俊学业有成,奇迹有为,成为各行各业的俊彦和社会精英,仍感到由衷的自满和欣慰。

永久的淮师

光阴荏苒,岁月如梭,转眼间距初入淮师已快50年了,我也从斗志昂扬的青年学生变成了步履蹒跚的耄耋老翁。只管后来我又先后取得了电大、党校的大专和本科文凭,可在我的履历表上,淮阳师范仍旧是我引以自满的“第一学历”。

淮阳师范,我人生旅途上的青春驿站。我在这里发展,成熟,汲取营养,补充能量,完成了从知青到学生,从农人到西席的两次蜕变。就像蛰伏地底的蝉,从阴郁中破土而出,褪去迂腐的的皮,洗手不干,振翅而飞。

回望当年,恍若隔世。抚摸着那枚曾骄傲地戴在那条胸前、红底黄字的长方形“淮阳师范”校徽,我不禁深深怀念在淮师度过的青葱年华,无限留恋当年多彩的校园生活。集体宿舍里床板紧挨的大通铺,照亮教室课桌、也照亮我苦闷内心的刺目耀眼日光灯,黑板上工致洁白的粉笔字迹,散发着油墨喷鼻香气的讲义,红墨水批改的作业本,还有那一张张青涩朴实的青春面庞,一个个生龙活虎的年轻身影,龙湖上一望无际的蒲苇蒹葭,“接天莲叶无穷碧”的映日荷花,清冷寂寥的太昊陵上岁岁枯荣,繁茂疯长的青翠耆草,王家花园里动物造型维妙维肖的奇松异柏······这些光阴返照的清晰画面历历在目;那响彻校园、清脆悦耳的上课铃声,老师抑扬抑扬的讲课声,吟诵声,艺术班教室里日日不绝的笛声、琴声、歌声,操场上拼抢投篮的叫喊声、喝采声、欢笑声,校办工厂里“咣当咣当”的机器声,“五千八”小四轮“突突”欢唱的马达声,缓缓驶过的小火车“呜呜”鸣响的汽笛声······这些从历史深处传来的反应声声在耳。纵然“淮阳师范”的校址已从舆图上消逝,我心中的淮阳师范却与世永存!

邢志坚,男,汉族,中共党员,高等政工师。祖籍山东省莱州市,1953年12月出生于河南省许昌市,1971年在周口北郊公社康店大队插队下放,淮阳师范政文专业七三(3)班工农兵学员,1975年8月毕业留校任教。1975年调回许昌,先后从事新闻、信息、党务、纪检及基层领导事情。现为河南省杂文学会理事,河南省新闻事情者协会理事,河南省诗词学会会员,许昌市老新闻协会主席,已出版杂文集《火花》《我行我诉》,诗集《蒲公英》《与诗相伴》,荣获河南省新闻出版系统“老有所为突出贡献奖”。