内容择要:本文据清代张纯修所绘《楝亭夜话》一图及其后的题咏,结合国家图书馆藏四卷本《楝亭图咏》,认为《楝亭夜话》着重呈现曹寅、纳兰性德、张纯修和施世纶等人的交游与彼此间的朴拙情绪,同时亦可见出这种深交之情是曹家后人曹雪芹在《红楼梦》中所表达和器重的,于其间更可见诗画相酬、草木皆情的中国文化传统。

关键词:《楝亭夜话》《楝亭图咏》 曹寅 纳兰性德 心腹

一、曹寅与楝亭

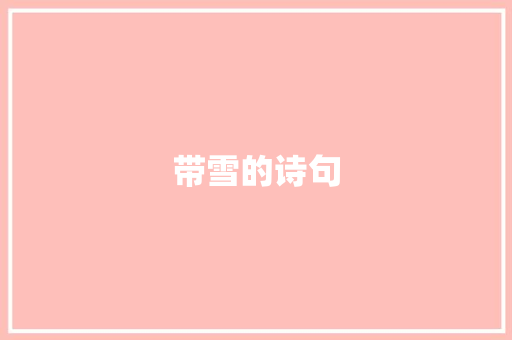

在北京画院2022年1月的“衣被天下谁识恩——叶恭绰的字画·交游·鉴藏”展览中,有一件展品明确地回应了展览的主题,即字画与交游。这便是清初张纯修所绘《楝亭夜话》〔1〕(水墨纸本,26×65.5厘米,吉林省博物馆藏)。画面中描述的是一个雨后的月夜,有三人在一座有木栅栏的亭内围烛夜话,旁有一童侍立;亭外月色皎然,亭的左侧绘有假山,右前侧有两株树及丛竹卧石。引首“楝亭夜话”四个大字为张纯修(号见阳)自题,画幅后有曹寅、施世纶、张纯修等十一人的题咏。这幅作品曾为叶恭绰收藏,后转手至张伯驹,并由其捐赠给吉林省博物馆。面对这件展品,不雅观者的目光更随意马虎被“楝亭”两个字吸引——那是《红楼梦》作者曹雪芹祖父曹寅的号,也是曹家在江宁织造署内中的一处景致。

[清] 张纯修 楝亭夜话 (画心) 纸本水墨 26×65.5厘米 1695 吉林省博物馆藏

“楝亭者,内务司空曹公奉命江南时所构也”,司空曹玺为曹寅之父,他监理江宁织造期间,在衙内隙地筑一亭,作为公退之暇的栖息舒啸之所,也曾课子个中。楝亭之名,则源于其前的一株楝树,而这株楝树亦为曹玺亲手所植。曹寅对这幼年的读书之处有极深的影象和情绪。及曹玺病逝于任上(1684年),已在朝任侍卫的曹寅“衔恤来南,攀枝执条,恻焉心痛”〔2〕。由此可知,“楝亭”不仅是他童年的美好影象,也成为他与去世的父亲之间的连接纽带。他自号“楝亭”,并在此后的二十余年内,陆续约请当时的江南文人雅士和亲友以楝亭为题作画、赋诗,追怀先德——今藏于国家图书馆的《楝亭图咏》四卷(画10幅,题咏者57人)便是当年这文化胜事的记录。〔3〕而由此聚合的诗文,更是被研究者发掘有文学史涵义,与清初江南诗风的嬗变干系。〔4〕

1690年,曹寅出任苏州织造,两年后的1692年移任江宁织造,直至1704年赴扬州任两淮巡盐御史。对曹寅来说,回到江宁织造署,便是回到了楝亭,《楝亭图咏》的征集也随之进入高潮。就在这期间——1695年的某一天——曹寅与来访的朋侪聚于楝亭,于是有了这幅《楝亭夜话》图卷。《楝亭夜话》与《楝亭图咏》都与江宁织造署内的楝亭、楝树干系,创作的韶光有重叠,所绘内容和题咏方面也有不少交叉,以是不可避免地具有了一定程度上的互文性子,但是两者抒怀的重点却显有不同。

现存的《楝亭图咏》四卷计图十幅,图上及图后题诗多少。各卷图在前,题咏在后——第一、二、三卷卷首各有三幅图,第四卷卷首只有一幅图。图中的景物元素大致相同,除亭子、楝树外,大多有竹林、山石,有些还有松树;但是景物的形象和位置却有较大的差异,个中如戴本孝和严绳孙显著地浮夸了山石成分。这些画家中,大概只有禹之鼎曾经到访过楝亭,其他人多是在耳闻根本上加了自己的想象。图中的亭子,就其寓意而言大致有两类:一类是无围栏且空无一人的孤亭,如戴本孝、恽南田、严绳孙所绘,显然出自倪瓒,寄予高士情怀的“空亭”形象,通报出曹玺“退休啸咏”的物外情怀;另一类是有围栏或有人的居亭,如程义和禹之鼎所绘,着重表现曹玺课子(曹寅兄弟)的家庭生活。后一类显然更符合曹寅发起“楝亭图咏”以克绍家声的本意,浩瀚题咏者也环绕“家风祖德”和“孺慕远情”这一主旨以文辞呼应。至于亭子的外在形象,也有两类,一类是结顶,一类是脊顶。故意思的是,十幅图中禹之鼎一人作有两幅,一为结顶(第一卷之第三幅),一为脊顶。此外,程义所绘亭也是脊顶。由于楝亭曾被曹寅重修过,笔者预测或许禹之鼎所绘,一是原来的样式,一是重修后的样子。

如前所说,《楝亭图咏》是“遍征题咏”的结果,创作韶光跨度很长,有纪年的作品,最早的是康熙二十三年(1684),最晚的是康熙三十年(1691)〔5〕,涉及文士、画家、同寅、亲友,构成极其繁杂。画家中既有禹之鼎之类的宫廷画师,也有戴本孝、恽寿平之类的布衣画士;题咏者中既有曹寅亲自求索的亲友,如张纯修父子、顾贞不雅观、高士奇,也有由他人代索的应酬者,乃至不有名者。这些诗文和画中的情境,半出于作者的履历,半出于想象,在表彰曹玺的功业德行与风骚遗爱、夸奖曹寅能够克绍家声的同时,也书写着康熙期间江南文士普遍的隐世情素,以及曹氏父子的交游情形。个中有关楝亭历时多年的图咏所蕴含的“旧京意象”(即“遗民隐痛”“金陵怀古”和“江南影象”)〔6〕,无论是因诗文酬和的传统,或通家之谊的分缘,确可算作曹寅(曹家)一种故意识的社交化文化行为,它领悟了文化和政治成分,凝聚着个人情志与家族影象,也穿越了历史的真实与想象。亭子、楝树〔7〕和那些留下姓名的绘图者、歌咏者,只是一种外在的、有时的“在场”,而“缺席”的曹玺及其所代表的家族光彩,才是图咏的主题,是被浩瀚文士亲友解读、追忆的工具——所谓“客至皆题楝,从今有楝亭”(曹寅《楝亭留别》)——曹寅在故意识地将此变为集体纪念的场所,这“悠悠后来者”中不仅包括题咏者和潜在的阅读者,更是有他自己的形象(如其不敢忘怀家族恩荣和庭训、孝思)。经由一番“集体创作”,曹寅变为真正的“在场”,寄托“孝友文章楝亭里,宁俟建立声名喧”,故方仲舒《题楝亭二首》)的内在意图更为光鲜。

二、深交夜话

与《楝亭图咏》出于想象或回顾的观点性图绘不同,《楝亭夜话》是详细、纪实的场景性绘画,私人化的抒怀义味更强,更突显关涉者的心腹情意。这件尺幅不大的水墨作品,所绘为月下的楝亭景致。人物和亭舍(有围栏的脊亭)都勾勒得极为疏简,而树木竹石则以皴染为主,墨色浓淡互出——当面的山石和树木及丛竹以重墨为主,有沉郁之致,屋后的竹林则出之以淡墨,饶洒脱之姿〔8〕,特殊是画面左侧月色的烘染和亭前曲径的留白,显示出成功的水墨掌握能力,既表现出月光的明洁,也表现出雨后湿润清新的空气。张纯修(见阳)是文人画家,“为诗卓荦有奇气,旁及书法绘事”,这件作品画出了“夜话”的安谧环境,乃至隐约其间的伤感情绪,有浓郁的抒怀义味,故张伯驹称其“夜月苍凉,庭院岑寂”。那么,画中屋内围坐的三人为谁?他们又因何夜话,所话何事呢?答案的线索在曹寅的题诗中:

紫雪溟蒙楝花老,水曹厅事多青草。

庐江太守访故人,浔阳并驾能倾倒。

两家门第皆列戟,中年领郡稍迟早。

文采风骚政有余,相逢甚欲抒怀抱。

于时亦有不速客,合坐清严开炎熇。

岂无炙鲤与寒鷃,不乏蒸梨兼沦枣。

二簋用享古则然,宾酬主醉今诚少。

忆昔宿卫明光宫,楞伽隐士貌姣美。

马曹狗监共嘲难,而今触绪伤怀抱。

交情只剩张公子,晚识施君通纻缟。

多闻直谅复奚疑,此乐不殊鱼在藻。

始觉诗书是坦途,未妨轮毂当行潦。

家家争唱饮水词,那兰苦处几曾知。

布袍廓落任安在,说向名场此一时。

此诗中“紫雪溟蒙楝花老”至“宾酬主醉今诚少”,记叙了朋友三人相聚夜谈之事。首句点明时令及夜谈的地点。由于楝花为淡紫色,气味暗香,二十四花信中排名末位,在春末夏初时节开放;而由“楝花老”一“老”字,可知夜话的韶光当在夏秋之际。“庐江太守访故人,浔江并驾能倾倒”数句,记述张纯修(曾任庐江太守)和施世纶(号浔阳,时任江宁知府)的到访,并夸奖两位来客的门第、奇迹和文采风骚〔9〕。至此可知,在楝亭燃烛夜话的三位主角是来访的张纯修、施世纶和主人曹寅。从诗中后文“交情只剩张公子,晚识施君通纻缟”两句,知道张纯修是其从前的故人故友,而施世纶是较晚结识的新知。“忆昔宿卫明光宫,楞伽隐士貌姣美”而下数句,则涉及这次夜话的一个主要内容——忆故人。他们回顾的那位故人,便是曾与曹寅同为康熙御前侍卫,风姿卓然的贵公子,清初词坛三大家之一,英年早逝的纳兰性德(号楞伽隐士)。

曹寅、纳兰、张纯修三人有金兰之契。个中曹寅与纳兰又有通家总角之好,其后同为康熙侍卫共事达八年之久,关系之亲密是不必说的。张纯修与纳兰也情同兄弟,在纳兰去世后,张纯修与顾贞不雅观一起整理纳兰诗词,刊刻了《饮水诗词集》,序中称“性德与余为异性昆弟”——二人曾相约不以贵游相待,而以心腹相待。张纯修善于绘事,纳兰去世后,他“每画兰,必书性德词”,以寄哀思。而且,曹寅为张纯修画兰作《墨兰歌》,诗中说道三人:“交逾金石真能久,岁寒何必求三友。”〔10〕纳兰于1685年去世,距此1695年的“楝亭夜话”,恰好十年光阴。张纯修的来访与夜谈令曹寅“触绪伤怀”,回忆起昔年与纳兰宿卫明光宫时的英发之姿,仿如隔梦。此外,曹寅“触绪伤怀”大概还有另一层成分:纳兰在曹寅之父病逝的1684年,曾随康熙一起到江宁织造署祭奠,次年(1685)五月曹寅携《楝亭图》回京,请纳兰题咏,纳兰为之作《曹司空手植楝树记》《满江红·为曹子清题其先人所构楝亭,亭在金陵署中》,夸奖曹家有凤毛才思、登高能赋的文采传统,而纳兰也成为《楝亭图咏》的第一批作者。孰料此后不久,纳兰即染疾而亡。因此,曹玺、楝树、楝亭等往事恐怕正是夜话的话题之一,是对故情往事的追忆。不过在各类伤逝之痛之外,值得欣慰的是,还有醉心于诗书的二三心腹前来相会——“多闻直谅复奚疑,此乐不殊鱼在藻”。这种享有当下(在场)心腹同心的快乐,匆匆成夜谈者以文图来抒怀纪念这一场欢聚。

那么,快意心腹情的背后,不在场的“那兰苦处”当作何解?大概,“饮水”二字恰能形容个中的繁芜感情,即“如人饮水,心里有数”——作为清初雅好文艺的词人,同时也是常伴君侧的一等侍卫和权相明珠家的公子,纳兰性德写下的词句里,有“辛劳最怜天上月,一昔如环,昔昔都成玦”(《蝶恋花·辛劳最怜天上月》)的无奈哀怨,也有扈驾出塞时对“今古山河无定据”“十室九空谁可语”(《蝶恋花·出塞》)的惆怅,更有梦中怀念亡妻“方悔从前真草草,等闲看”(《摊破浣溪沙·欲语心情梦已阑》)的无限哀伤。纳兰短暂而惆怅的生平(纳兰自称“我是人间惆怅客”时年仅31岁),从其留下的文词中可窥得大概,这位“惆怅客”也是个复苏的“梦中人”,深刻体味着“若问生涯原是梦,除梦里,无人知”的无奈。他的出生和各类愁绪,亦象征了这些侯门世家子弟所遭遇的现实“困境”:文武兼备(融贯满汉文化),襟怀高远,却不免知音难觅;有邀得圣恩的光彩,也有伴君如虎之忧的恐怖;有对个人情爱的眷恋和真情流露,也免不了对恩典膏泽五代的神往和壮志未酬的感慨。同时,他对汉人文士和文化亦有同情之理解,这使得其交游广阔,看重志趣心交,对身份差距极为淡然——如他在《金缕曲·赠梁汾》中叹道:“出生悠悠何足问,冷笑置之而已。”

曹寅同纳兰性德一样,曾为天子侍卫之臣,自幼也是习文学武的,他自称“持戟吾家事”,亲友多赞誉其才情如子建(曹植),有“临风玉树,谈若粲花”之态。《扬州画舫录》称他“工诗词,善书”,有《楝亭词钞》《楝亭诗钞别集》流传在世,他还主持编修了《佩文韵府》和《全唐诗》。此外,他礼贤下士,交友广阔,这与纳兰也十分附近。纳兰苦处,未必不便是他自己的苦处。一样平常认为,纳兰、曹寅与江南文士的交往,有收买民气的政治义务,也是他们自身就醉心文艺,在与江南士林的交往中产生的朴拙情意,对付亲眼所见的一些人间悲剧,在礼仪层次上固有孝义、诗书之大义,却也还有普遍的人情心性的共通感。

在体味这些“苦处”时,还不能忽略画中另一位夜谈的人物,即同样在画后题诗的施世纶,以及未在画中的“缺席”的歌咏者——纳兰性德的死活之友顾贞不雅观。读其题咏,可以明确夜话的一些细节,以及他们更强烈的情绪抒发。施世纶的题诗,显然是对曹寅诗的回应。首句“斜阳雨霁半栏明,淅淅秋风过楝亭”,指明了聚会开始的详细韶光,那是初秋雨后的傍晚,有微微凉意,而景象渐好——这在张纯阳的画中也得到了印证,氤氲的笔墨和云中露出的月色,表明那是雨后的清凉湿润之夜。接下来“世事尽皆浮云薄,吾生何处肝胆青。天高寥廓寻心腹,地阔山深空杜蘅”,是说在“世事浮云”的衬托下,“心腹”是如何难得名贵,这也直接表达了顾君对心腹之情的珍惜与崇尚。他寻得的心腹便是曹寅和张纯修。所谓“得逢义气神不孤”“入门相见各颜笑”“清尊一置开轩牖”,是在描述心腹相聚是多么欢畅,而“山色树光花盈盈”“白月欲落参斗横”之言,则是借景语点明夜话的韶光之长和交谈的畅意之情。当然,怀念早逝的纳兰性德,也让其不禁感慨“人生聚合岂可多,亦如泛梗与飘萍”,但这也让“聚会”更值得珍惜——故而他言“况复此会诚难得,却宜放志相忘形。更阑不辞秉烛坐,诗书更许重论评”。可见,石友之间的畅谈更为亲密,可以直抒胸臆,可以评古论今,也可以怀古思人。基于志同道合的情意令彼此在交谈中能“心醉”坦言,而无需“脍炙吹笙”助兴。同样,张纯修在诗中也抒发了心腹之情和夜谈的盎然兴致,他形容这一夜谈是“肝胆相照忘深夜”。

作为当时文坛耆老的顾贞不雅观,在此画卷后留下了两段题咏。顾贞不雅观与纳兰有师生之谊,更是忘年之交、死活之友。他与纳兰倾力补救流放宁古塔的石友吴兆骞的义举曾经轰动一时〔11〕。他对付曹寅、张纯修怀念纳兰之情,对付“楝亭夜话”中肝胆相照的金兰之情,当然是有会于心,且深解其义的。他看出了此会的“奇绝”,忆起了与纳兰昔日的交往,也抒发了个人情志——“我亦生来澹荡人”——这从侧面表明他们往昔的交往不论身份地位,而全在志向与情趣的同一。所谓“嘤其鸣矣,求其友声”(《小雅·鹿鸣之什》),无论是夜评论辩论诗、抚玩字画,还是把臂入林,这些雅兴活动的根本都是顾贞不雅观诗里所言的“嘤鸣求匹亚”。

由此可见,深交之情是《楝亭夜话》单独成卷的抒怀动力。曹寅、张纯修、施世纶之间的朴拙情意,作为图文表层(在场)的抒怀,亲密而具个性化。而曹玺和纳兰性德才是他们剪烛夜话“有感而发”的分缘,是深层亦是缺席的抒怀工具。当然,在怀念亲友的同时,他们实也在诉说自己的各类“苦处”,这又是另一层缺席的抒怀:或有悲悼荣辱无定、人生若梦的凄凉,或有“天妒英才”(怀才不遇)的惋惜和对心腹难求的感慨。而就在这样的怀念与诉说中,“深交之情”的主题深入、升华了——那是普遍的人间情,一个超越世俗之纷争得失落,也超越了家族之升沉荣衰,可以让人有“如鱼在藻”的精神愉悦之感的天下。“夜话”的深层抒怀,只有当事人和深涉个中的顾贞不雅观能够体会。而图卷中其余几位题咏者,显然更多是把此夜谈看作一件值得纪念的胜事,他们抒发的重点更多落实在对风雅的追慕上(姜兆熊在以“人生胜事知多少,千古风骚应在兹”为结,蒋耘渚在诗中引入“莲社”和“兰亭”的意象),比拟为文人雅集。不足为奇,心腹间的夜谈总是难得而会心,也尤为彼此所器重和怀念:比如张纯修会记述“梁汾从京师南来,每与余酒阑灯灺,追述往事,辄相顾太息,或泣下不可止”〔12〕。严绳孙、陈维崧在和性德韵的干系词句里也会频繁涌现影象“剪烛”的情景。由是,“不信道,竟逢心腹”,成为彼此感念世间温情的喟叹与欣慰。

三、草木有情

无论是《楝亭图咏》还是《楝亭夜话》,曹寅都是当事人、在场者,但是身份和情绪显然不一样。前者中,他是在追怀先德,积极塑造家族的光彩影象和淳厚孝思;后者中,他在伤逝,抒发着对付人事的幻灭感。如果说《楝亭图咏》展示的是曹寅的社会化空间,《楝亭夜话》则记录了他的私人空间和情绪。

画中主题——家族光彩和伤逝感怀中对朋友间金石之情的信念——在曹寅之孙曹雪芹所著的《红楼梦》中也都有呼应。乃至,将寄寓草木来抒发情志和暗示命运的手腕范例化了。譬如,主人公宝玉表达对晴雯朴拙情绪的办法,便是认可“草木有情”论和自撰兼有骚体性子的《芙蓉女儿诔》一文。他不禁言道:

“你们哪里知道,不但草木,凡天下之物,皆是有情有理的,也和人一样,得了心腹,便极有灵验的。若用大题目比,就有孔子庙前之桧、坟前之蓍,诸葛祠前之柏,岳武穆坟前之松。这些都是堂堂正大、随人之正气,千古不磨之物……便是小题目比,也有杨太真沉喷鼻香亭之木芍药,端正楼之相思树,王昭君冢上之草,岂不也有灵验?”

在宝玉“情不情”的本性中,“人之相知,贵识其天性,因而济之”。园子里的花花草草,不仅仅是外物,还是与人之脾气、命运密切关联的,否则,曹雪芹怎会详细描写群芳开夜宴中的词牌(花)寓意,或是为空想化的大不雅观园栽种上各种花草树木?无论是怡红院的海棠、潇湘馆的竹林,还是蘅芜苑的藤萝、秋爽斋的梧桐,它们看似无情,却被主人公看在眼中、题咏吟哦,实也传达着文士借咏物而品藻人物、深情任性的交友传统。

有趣的是,《红楼梦》中也有一场比较亲密的“夜话”,也逢秋雨,即第四十五回“金兰契互剖金兰语 风雨夕闷制风雨词”中所叙一幕:那一日,先是宝钗到潇湘馆看望病中的黛玉,宝钗说了一番懂得黛玉寄寓之愁苦和食疗养生的体己话,令黛玉吐露出各类担忧和心思。黛玉在心生安慰的同时又更添几层凄凉之叹,不禁写下了《秋窗风雨夕》一诗;才搁笔,宝玉即冒雨来探看她,俩人之间寥寥几句问候,彼此的关心和亲密关系就跃然纸上,而宝玉的一身穿着引起黛玉遐想起“渔翁”和“渔婆”——在传统文人诗画中,“渔翁”(渔父)形象常与隐逸和自足自乐的情趣干系联。唐代张志和的《渔歌子》与柳宗元的《渔翁》,充分抒发了这种阔别尘嚣、寄游山水的陶然之乐,以及阅尽沧桑的平淡心境。其后宋代的苏轼仿写为词“自庇一身青箬笠,相随到处绿蓑衣”(《浣溪沙》),以此表达宋代文士的空想和意见意义。而险些在同时,山水画中扁舟、渔夫(渔翁)形象也逐渐多起来,亦表明了宋代“平淡”的审美意见意义如何渗透在画家笔下,去描写得意、隐逸的空想天下——正如黛玉自知口误,她这“渔婆”不过是“画儿上画的、扮上的”,他们所神往的悠然自得的天下,也不过是个空想。宝玉离开后,宝钗果真派人送来了上等燕窝等物。这样一个初秋傍晚的雨夜,以潇湘馆为聚点,串联起小说中三位核心人物,他们彼此的情意,至少在那一晚是相知而温暖的,有了心腹般“剪烛夜话”的温度。而秋叶、秋风和夜雨的意象,则凸显了人物的飘零孤寂之感。若与“楝亭夜话”相较,这一夜没有酬唱放饮,没有皎皎明月,却都在一番清寂之中见证了温馨的心腹情意,都有让人“忘形”的时候,以及以诗文抒发的肺腑之言。

概之,深交之情是《楝亭夜话》图卷的主题。曹寅和其交游的士人,以楝树为情绪寄托之物,吟咏没有到场的先人和故交,各自抒写着人间间的情绪。而曹家后人在《红楼梦》这部世情小说中也借主人公宝玉的择友不雅观表达了对心腹情的器重、对“草木有情”论信念的认可。除却对家族影象、家族文化的怀念与继承,对世事无常、家族兴衰无定的感慨,以及对美好之物究竟难逃“凄凉之雾,遍披华林”(鲁迅语)的幻灭感,这里当然更有对“论交自条约金石”的神往和执着——让我们把目光再次投回到画中那株楝树,形态挺立,郁郁葱葱:它向后人悄悄诉说着曹家煊赫壮盛、来宾文士云集的情景,也见证了深交半零落的伤感落寞时候。从此种意味而言,《楝亭夜话》中的感情或更能引起曹家后人的共情,惹得一把酸楚泪。

注释:

〔1〕根据叶恭绰记,“此图共有五卷,其四卷在张伯驹处,余所收此卷殆首卷,故张画及曹、施题咏均在”。叶恭绰著,董圣楠点校《遐庵谈艺录》,中国美术学院出版社2021年版,第29页。所谓五卷之说,笔者推测有可能是将《楝亭夜话》和今藏于中国国家图书馆的《楝亭图咏》四卷本合称。

〔2〕袁启旭《楝亭诗为曹子清侍卫赋》前引言,转引自高树伟《中国国家图书馆藏〈楝亭图〉初探》,《红楼梦学刊》2021年第5期。

〔3〕据研究者考证,《楝亭图咏》最初为书页形式流传,后改装为长卷,但现存的四卷并非原《楝亭图咏》的全貌,近年学界就于卷外又创造了其余14位作者的咏楝亭诗赋。拜会高树伟《中国国家图书馆藏〈楝亭图〉初探》,《红楼梦学刊》2021年第5期。

〔4〕朱志远《“楝亭图咏”与清初江南诗风嬗变》,《文学评论》2019年第3期。

〔5〕薛龙春《〈楝亭图咏〉卷的作者、诗画与书法》,《美术研究》2017年第5期。薛龙春在文中还指出,诸画家中唯有禹之鼎曾亲自到访过楝亭,故其所绘的两幅画作最为靠近实况:有三点为诸多绘者共通之处,即亭子不临水,亭子有栅门,亭边是楝树。

〔6〕详细剖析见朱志远在《“楝亭图咏”与清初江南诗风嬗变》一文第一部分的阐释。

〔7〕传统文化中对楝树缺少同等的品质认定,部分文人从其果实味苦角度称颂其具有忠贞的品质,或将其用以和召公的“甘棠”、王氏的“三槐”之比,寄寓对先人的思慕之义。

〔8〕《图绘宝鉴续纂》称张纯修山水画“得北苑南宫之沉郁,兼云林之逸致”。

〔9〕施世纶为官清正,荣誉佳,是清公案小说《施公案》的原型,被康熙帝赞誉为“天下第一清官”。

〔10〕杨仲羲《雪桥诗话三集》。

〔11〕顾贞不雅观,字华峰,号梁汾。才华横溢,退出仕途后曾为明珠府上西宾。他与纳兰是忘年之交,亦有去世生契阔的情意(张纯修在《饮水词》的序里说他是纳兰的“去世生之友”)。顾之友吴兆骞因科场舞弊案受牵连流放宁古塔,顾起誓补救,奔忙呼号数年,终于在纳兰等人侠义合作之下,让吴得以生还中原。纳兰有词记此事,词中有“绝塞生还吴幼子,算面前,此外皆闲事”之语,可见其侠肝义胆。

〔12〕纳兰性德著,张草纫注《纳兰词笺注》(修订版),上海古籍出版社2003年版,第430页。

秦韵佳 中国艺术研究院美术研究所助理研究员

(本文原载《美术不雅观察》2022年第10期)