古人插秧图

破篾梳子侧视图

从上到下依次是:破篾梳子、破篾刀、编席刀

採秧凳

狗头泉湖区鱼叉

历史上,邢台环城皆泉,特殊是城南七里河两岸百泉流域,泉水浩瀚,泉湖广袤,被誉为“水海”。得益于百泉水,当地农夫曾世代耕种水稻,捕捞鱼虾,俨然一幅“鱼米之乡”景象。

老邢台人提起邢台异于周边地区的物产,自满之情溢于言表。2021年以来,邢台百泉流域稳定复涌,前后断流约四十年的邢台百泉正在规复历史上曾有的面貌。许多生活在百泉泉域的老人睹此情景,感慨万千。

日前,狗头泉湖畔武家庄村落民宋升达向邢台新闻传媒中央讲述了数十年前,邢台百泉流域种水稻、捕鱼虾的“鱼米之乡”往事。

明嘉靖年间,时任刑部郎中的文坛俊彦王世贞受命出京巡察狱事,来到北直隶顺德府。此时担当顺德知府的是当世文坛领袖李攀龙。在邢台期间,王世贞与李攀龙诗酒唱和。

市价深秋,王世贞因公务要从顺德府城前往南和县(今南和区)城。他出城南下,来到今七里河岸,沿河东行,前往南和县。一起上看到七里河两岸水稻喜获丰收,泉湖星罗棋布,有感而发,写下一首《南和道中》:

流水湾环去马迟,淡黄斜日印沙陂。枫人虽老稻孙少,不到江南应不知。

这首诗反响了邢台在十六世纪中叶百泉流域栽种水稻的农耕风貌。

百泉大米,百里稻喷鼻香誉京华

历史上,邢台得益于泉水丰沛,曾经大面积栽种水稻。

在王世贞前往南和县之前,明嘉靖初年,官员周在从福建泉州赴北直隶真定任职,途经宁晋县,在渡口等船渡大陆泽时,写下一首《古渡》:

使轺西过瘿陶境,满地河流可濯缨。

沙渚帆樯争晓渡,水田台笠动春耕。

天晴小市鱼虾出,风暖平湖鹳鹤鸣。

却忆故宅沧海上,烟波空负白鸥盟。

此诗颔联提到宁晋县在大陆泽畔广泛栽种水稻的场景。春天来临,宁晋农夫在水稻田里戴着笠帽穿着蓑衣忙着春耕。颈联又提到作者等船的渡口码头也是当地的鱼虾早市。雨停了,渔民们纷纭把渔获拉到码头上售卖。

自百泉流域到大陆泽流域,自邢州古城到瘿陶古县,都广泛分布着水稻栽种。邢台不仅留下了“鱼米之乡”的记载,还有实物。

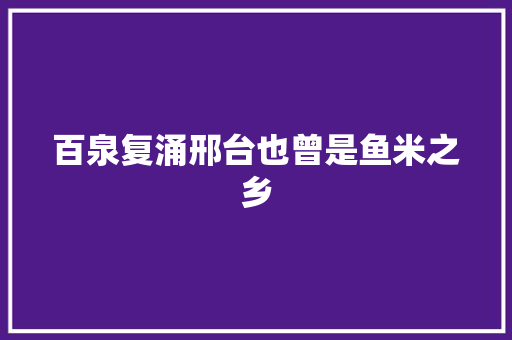

在襄都区东汪镇政府院里,事情职员向本报展示了几件网络的水稻垦植农具。宋升达指着个中一张一头平一头尖的木器说:“这叫‘採秧凳’,採水稻秧苗时,尖头插在地里,平头坐人,中间横木是定位用的,只能插到横木这么深,人坐在上面採秧,方便,不累。”

宋升达年轻时,武家庄人还普遍栽种水稻,一年两季,一季小麦,一季水稻。两季作物都靠狗头泉水灌溉。

“种水稻不同于种小麦种玉米。”宋升达说,“种水稻要先‘浸种’,等‘柳毛落地撒稻秧’,把稻种播撒到‘稻秧畦’里,再过一个多月坐在‘採秧凳’上‘採秧’,採好的秧苗转移到稻田里‘插秧’,这时候就到阳历六月中旬了。稻田对水的需求大,咱这儿有狗头泉,不缺水,等到深秋稻子就成熟能收成了。”

三言两语,描述出几十年前百泉流域农夫种水稻的全过程。回顾往事,宋升达感慨地说:“人误地一时,地误人一年,这一带都是一年两季,既要‘夺麦’,也要‘争秋’。”这说的是夏天麦收时要抢韶光把“稻秧”插到田里,到秋日稻喷鼻香时,又要争分夺秒种上麦子,否则就“一步慢,步步慢”,影响一年收成。

收成,在百泉流域彷佛从来不是问题。据记载,在20世纪80年代百泉流域水稻栽种退出前,这一带受泉水灌溉的农田普遍是“吨粮田”,即小麦亩产超千斤,水稻亩产约千斤,两季粮食相加整年亩产超过1吨。

种水稻,稻田既要供水足,更要排水畅。自明清以来历代接续管理的百泉灌区,渠堰浩瀚,百泉流域耕地用本日的标准也堪称是标准稻田。

“咱泉水养出来的大米便是好吃。”宋升达说,“我们这儿有句顺口溜,说‘大米干饭羊肉菜’,吃米饭就羊肉是最好吃的饭。”百泉大米在农夫的影象里有一股浓浓的“土喷鼻香味”,本日人们更习气说那是“稻喷鼻香”。

大米虽好,但农夫每每舍不得吃。百泉流域流传着这样一首歌谣:烧稻草,燎眉毛,大米好吃都粜了。碰着饥年,百泉流域百姓会把收成的大米装上排子车,推到浅山区的会宁、羊范,在那里换红薯。“一车装上10到30斤大米。”宋升达说,“拉到山里,一斤大米能换三四斤红薯。”

村落民相传,邢台“百泉大米”明清期间曾作为贡品呈送京师。清初文人李京在编修《顺德府志》时描述出“顺德府十二景”,一景一诗,个中先容“百泉鸳水”时,在诗序中这样写到:

古今吏邢者,开浚沟渠,筑之堤闸,以滋灌溉。邢、沙、南用水之利,大小二十村落,田千亩。碱卤田为腴膏,中下田供上上赋。

百泉大米口感好,与百泉水滋养分不开。

紫鳞细馔,待客佳肴开酒樽

有米还有鱼,邢台曾是北方淡水鱼虾主要产区。邢台人吃鱼记载历史悠久。唐穆宗长庆元年(821年)春,国子司业窦牟到邢州传旨,得到地方官员盛情接待,写下《奉使至邢州赠李八使君》,个中有一句:瓮头开绿蚁,砧着落红鱼。

这句诗反响了中唐期间邢州人待客席上有本地新酒和鱼脍(生鱼片)。

中国古人喜食鱼,特殊是生鱼片,但并非什么鱼都吃,一定是在水质上乘的环境下成长的鱼才有可能被摆上餐桌。邢台百泉水质卓越,自古以来为各种淡水鱼成长供应了优渥的自然环境。

宋升达回顾,他曾在狗头泉泉湖里捕捞出鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄颡、草鱼、黑鱼、白鲦,还有黄鳝、泥鳅。还常常有鱼游进稻田,称作稻田鱼。

以鱼待客,是生活在百泉湖区的邢台人生活日常。清朝初年,河朔诗派代表人物申涵光在明清易代之际隐居邢台沙河广阳山,与邢台文人交往过密,有一次他来邢台探友,受到朋侪激情亲切接待,遂赋诗一首《过邢州,饮李都五嵝下水村落》:

莫怪陶潜早拂衣,故宅难别钓鱼矶。

邻封閒有吾徒在,北竹高如此地稀。

旋网紫鳞充客馔,卧看白鹭近帘飞。

清溪一道桑麻接,半醉垂鞭薄暮归。

这个李都五,便是康熙年间编修《顺德府志》的李京(字都五)。诗中提到李京出门不久就带回几条大鱼招待申涵光。

与李京以网捕鱼不同,宋升达记得当年有农夫乘“高粱筏”进入泉湖捕鱼。这种“高粱筏”类似“竹筏”,是用高粱秆搭成的。百泉人家爱吃鱼,更会做鱼,险些家家户户都有自己善于的做鱼技法。

比鱼更常见的是河虾。武家庄周围泉水密布,有数条河道。条条河道都成长着大量河虾。“我小时候在村落边的小水沟,随便一捞就能捞出半洗脸盆虾米。”宋升达回顾,“四十年前,泉水边还有成片的河虾,特殊是岸边柳树下,密密麻麻的全是。”

农夫会把捕获多余的河虾晒干储存,等炒菜时,随便抓几只投到锅里,起到提鲜出味儿的效果。

丰富的物产也促进了百泉流域的商业发展。

武家庄是座古村落。因有“宋曹岳侯杨”五家在此定居,故曾叫“五家庄”。北宋时,宋真宗大中祥符年间,朝廷诏令各地兴建道不雅观,因邢州百泉流域泉湖浩瀚,于是地方百姓在狗头泉附近建了一座“真武庙”,祀水神。久而久之,人们改“五家庄”称“武家庄”。

“我们那儿便是靠泉水。”宋升达说,“武家庄紧邻狗头泉,周边还有好几眼泉。村落南有黑龙潭,黑龙潭西百米有小儿泉,再西是污泥泉,黑龙潭西北有石羊泉,以前叫‘十羊泉’。”千百年来,泉水不旱不干是百泉流域农夫收成的基本保障。

黑龙潭亦是邢台名泉。因传说泉湖深邃,下有蛟龙,故名。唐宋之际,泉湖岸边建有一座颇具规模的“兴龙寺”,听说祈雨求福很是灵验,还拥有几十亩官地。四方百姓每年逢农历六月十三龙王爷生日时赶赴兴龙寺上喷鼻香祈福,贩夫走卒也于这一天趁着人多热闹汇聚周边兜售各式商品。

每年农历六月十三就演化成七里河北岸盛大的“龙王庙会”。

七里河南岸同一天也热闹非凡。位于河南岸的百泉村落,在百泉泉湖岸边也建有一座龙王庙,同样在农历六月十三,这里自古传承有“百泉庙会”。一南一北,两大泉水庙会直到晚清民国时仍是七里河两岸很有规模的民间庙会。

后来黑龙潭“兴龙寺”在历史中泯没,人们建了一座新庙,只是规模稍小。繁盛一时的“龙王庙会”也转移到武家庄村落里,演化成“武家庄庙会”。

手工苇席,泉区百姓影象浓

邢台“好南关”好在商业繁华。南关不同街道有不同的主打商品,个中东大街主营地方土特产。“百泉苇席”便是这条街上的脱销货。

苇席,以芦苇编织而成,用场广泛。可铺在地上做凉席,可铺在房顶做房笆,可围成一卷做粮囤……这款商品在农耕时期是家家户户的必需品。

宋升达见告,当年每到农历十月,景象转冷,芦苇成熟,百泉流域村落村落都有农夫在冬闲时编苇席,或家用,或兜售。有专门编苇席的庄家一个冬天能编出好多,推着“蚂蚱车”拉着苇席去山东聊城、河北邯郸、山西晋中去卖。

苇席防潮,许多农夫夏天纳凉必备。特殊是太行山区百姓,伏天铺一张苇席在庭院里,露天睡觉,惬意且舒适。

往山区销得多的叫“四八席”或“三六席”,即四尺乘八尺或三尺乘六尺的席子,因只能躺一人休憩,以是统称“独身席”。田舍铺在土炕上的叫“炕席”,多是“五八席”。更长的不铺垫,用来苫盖的称作“丈席”,长一丈。如果须要更大的席子,还得专门定做,当然价格也高些。

“我们这里产的苇席质量好,都是老百姓手工编的,经纬密实,正常用,十年八年坏不了。”宋升达描述苇席时滔滔不绝。苇席与这位70岁的老人曾经的生活联系得太紧密了。

工业化之前,站在邢州古城往东南方向看,周遭二十里全是芦苇荡。泉湖分布在芦苇荡之间,有的泉水有名字,更多泉水没名字,诚如史料上说这里是“水海”。

芦苇成熟时,各村落人来到各村落所有的苇地里割芦苇。粗一些的芦苇用“破篾梳子”把一根芦苇顶进去,一分为三;细一些的芦苇用“破篾刀”把一根芦苇剖开,一分为二;更细的芦苇直接取用。编苇席离不开“编席刀”,一挑、一钩、一压、一塞,分好的芦苇条在技能娴熟的编席匠手里三两下就编织起来。

1986年,襄都区景家屯农夫在收成末了一季水稻后,在第二年改种玉米。百泉大米退出了邢台人的餐桌和视野。脱销一时的苇席,也在城建扩大,苇田减少的时期背景下逐渐无人问津,只剩下上了年纪的老人还谙熟这门传承千百年的技艺。

2021年,百泉复涌;2023年,文化兴市,让我们看到一代人忘怀的城市影象,正在回归。