考古学研究创造,人类对蓖麻的利用可追溯到史前期间。从南非岩穴(Border Cave,约2.4万年前)到苏丹古人类遗迹(~7000年前)的考古研究创造,人类在史前期间就开始利用蓖麻种子,在4000多年前的古代埃及法老古墓中创造了保存无缺的蓖麻种子。蓖麻种子富含油脂,一样平常认为人类早期利用蓖麻紧张是为了照明。早前研究认为,蓖麻存在四个多样性中央,即东非(埃塞俄比亚和肯尼亚)、西亚、印度和中国。东非的蓖麻紧张为多年生乔木,西亚的蓖麻紧张是多年生灌木,印度和中国的蓖麻多为栽培的或逸生的灌木。长期以来,对蓖麻等非粮作物的栽培起源、群体动态历史和主要农艺性状形成的遗传根本缺少系统的认识。基于分子标记的遗传多样性研究,创造栽培蓖麻的遗传多样性低,同时,由于人类利用蓖麻的历史悠久、天下不同地区对蓖麻的引种多次发生,栽培蓖麻的遗传多样性没有明显的地理构造。

中国科学院昆明植物研究所资源植物与生物技能重点实验室、中国西南野生生物种质库和西南林业大学组成的研究团队,对东非(埃塞俄比亚和肯尼亚)乔木蓖麻野生性状(包括易于炸裂的果实和小的种子等)开展了系统的调查,明确了东非乔木蓖麻为野生蓖麻种质。研究团队得到了埃塞俄比亚野生蓖麻高质量的基因组图谱,通过比较蓖麻和近缘种的基因组创造,蓖麻和山靛所代表的支系大约在48.28百万年就与大戟科的其他支系发生分解。通过对网络的35个国家和地区的蓖麻种质(包括182个野生蓖麻种质和323个栽培蓖麻种质)进行基因组遗传变异剖析创造,东非野生蓖麻居群遗传多样性比其他地区栽培或逸生蓖麻的遗传多样性高,且和栽培蓖麻在遗传上发生明显的分解,而栽培蓖麻群体未表现出明显的地理构造。这些结果表明,东非可能是蓖麻的起源地,保留了现存的野生种质,而栽培蓖麻是从少数野生群体驯化而来,随后在世界多个地区广泛引种栽培。

通过对野生蓖麻群体的动态历史剖析,该研究创造蓖麻群体在4400至6000年前碰着问题,导致有效群体大小发生急剧减少。此后,有效群体大小发生了缓慢的增加,在200至400年前达到最大。野生蓖麻和栽培蓖麻的遗传分解大约发生在3200年前,这与古埃及考古研究提出的栽培蓖麻的起源韶光大致相同。同时,该研究创造埃塞俄比亚和肯尼亚野生蓖麻居群在大约7000年前就发生了一次遗传上的分解。这次遗传分解可能与图尔卡纳区域(Turkana depression)在中更新世发生的环境变革有关。大量的证据表明,在大约6000年前,该区域遭受了频繁的极度干旱事宜,导致了该区域湖泊水面的急剧低落、植被巨变和人类的迁徙。

结合ROD和FST剖析方法,鉴定出326个受人为选择的区域,包含1220基因,这些基因功能上紧张涉及着花物候调控(如TFL1)、茎木质化调控(如MYB46)温柔应性干系通路。研究创造,调控种子大小干系关键基因(如SOD7、TTG2、GW5和ABI5等)受到明显的人工选择。对植株高矮、茎粗、茎节数以及种子大小和油含量等性状开展了全基因组关联(GWAS)和QTLs剖析,鉴别出多个调控蓖麻主要农艺性状的关键功能基因。

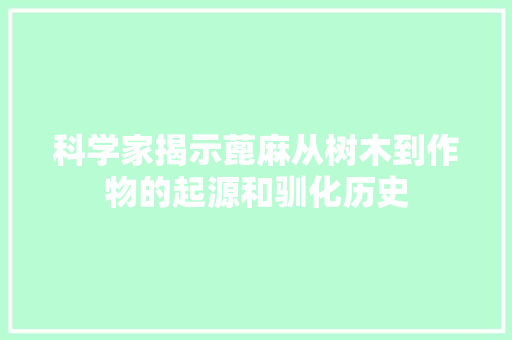

该研究揭示了蓖麻的栽培起源、居群分解、群体动态历史和驯化过程中主要农艺性状形成的分子根本,对理解蓖麻从多年生树到单年生油料作物驯化过程中的蜕变规律(图1)和蓖麻的遗传育种具有主要的辅导意义,拓宽了人类关于非粮作物的利用历史,以及人类活动影响非粮作物驯化的认识。

近日,干系研究成果以Genomic insights into the origin, domestication and genetic basis of agronomic traits of castor bean为题,在线揭橥在Genome Biology上。昆明植物所副研究员徐伟为论文第一作者,西南林业大学教授刘爱忠和昆明植物所研究员李德铢为论文共同通讯作者。研究事情得到国家自然科学基金、中科院重大科技根本举动步伐开放研究项目和中科院青年创新促进会的支持。

图.栽培蓖麻的起源和驯化历史

来源:中国科学院昆明植物研究所

来源: 中科院之声