那么古人呢?大概也是当代人无法想象的。

他们假如出门去外地做生意、赶考,大半韶光可能都花在了路上,单边少则要五六天,多则半个月一个月。如此漫长,他们是如何在途中补给的?旅店、驿站、茶铺……若是我们再想一想,可能在脑海里会浮现一个亭子的样子,建在去往某集镇的必经之路上,有台阶,也有座椅。路人渴了拾阶而上,小坐一下子,有时还能喝上一壶当地人的免费茶水。这样的亭子一样平常被叫作茶亭、路亭。《新白娘子传奇》《倩女幽魂》等浩瀚古装剧均有它的影子。倒不是由于剧组故意策划,实在凡讲古人出门都离不开亭子。哪怕在山区道路上也可能有用石头堆砌的拱洞。比较于大坝、运河、书院、道路等公共举动步伐,亭子很少受到关注,偶有经济史方面的文章提及。

《牡丹亭》(1986)剧照。

前段韶光的新书《晚世基层管理及制度变迁》有一章专讲这个被忽略的举动步伐。茶亭或者说路亭,为传统中国社会的贩子、赶考者、僧人和其他统统过客供应了休憩的去处。我们都知道,旅店和饭铺一样平常设在城镇,客人不间断,才能把买卖做下去。没有老板乐意把店开到人烟稀少的地方——除了小说想象的“黑店”。本书的这一章通过对福建、湖南、浙江、广东等地的地方志史料整理和研究,为读者描述了一幅别样的传统中国公共举动步伐图景。

1915年,中国首次亮相国际展览会,中国馆的正门两侧空地上就建有茶亭。

茶亭在道路上数量多、分布密,有的区域两至三里就设有茶亭。茶亭由当地人集资建造,七八人或数十人,人数不等。茶亭有其产权和管理制度,比如个人可以向茶亭捐资地皮,通过粮食供给和租金源源不断地“支付”茶亭的公益性开销。也因茶亭的产权被官府和民间承认,后续捐资也都纳入茶亭户下,长久保障茶亭。有关茶亭的创造正是传统中国基层管理的一个例证。

下文经出版方授权节选自《晚世基层管理及制度变迁》一书。内容为通过碑刻与方志探索普遍存在于民间社会却又多被忽略的茶亭公共品及其特色。摘编有删减,标题为摘编者所起。注释见原书。

原文作者|龙登高 陈月圆 黄一彪

《晚世基层管理及制度变迁》,龙登高、陈月圆、黄一彪著,广西师范大学出版社,2024年7月。

“千里迢迢”,必经茶亭

虽说茶亭属于路亭的一种,但浩瀚有关茶亭或路亭的调查统计是将两者等同的,而且不少路亭在实际运作中也承担了供茶做事,只不过称为路亭。与其相似的还有风雨亭、凉亭等。此外,有些南方山区的茶亭可能只是大略单纯的石砌拱洞,样式上与现今常见的景不雅观亭有较大差异。因此茶亭在传统中国的实际分布情形可能超过了一样平常人的想象。

兹以现有统计数量做解释。清代江西的宁都、瑞金和石城三地有茶亭343座。民国期间,各地拥有的茶亭数量如下:福建的龙岩县107座,上杭县178座,永定县93座,长汀县73座;广东的大埔县272座,和平县82座。这些是明确记载在清代民国志书中的茶亭,由于当时志布告录的公共举动步伐每每是当地比较主要或有名的,事实上存在着大量没有被编纂者收录的茶亭,故而茶亭的数量远不止此。

小青(陈美琪)身后是茶亭的一角。图为《新白娘子传奇》(1992)剧照。

茶亭在道路上的密度同样证明了其分布数量之多、社会需求之盛。在安徽绩溪县,沿途道路呈现三里一起亭、五里一茶亭的面貌。新化县的密度则是五里或十里一亭。浙江新昌县不到五里就设有茶亭。同府的上虞县的茶亭在东向宁绍平原上的设置间隔五里到八里,而在南向上至奉化交界处,途经四明山麓,则基本上两至三里路就设有茶亭。广东的《曲江乡土志》《始兴县乡土志》《和平县乡土志》等列有专门的《道路》,个中的一些路线即呈现了当地每隔数里路程便有一座茶亭的面貌。

由于山路波折,行人休憩的频度高于在平原上行走时休憩的频度,使得山路茶亭的密度高于平坦道路;平原的要地本地河流畅达又减少了行人徒步的需求。茶亭又多建于物资流利频密、商旅往来频繁的商路上,这些商路每每联结了区域间的市场交易以及海内的长程贸易,浩瀚茶亭的碑刻开篇每每强调其处于通衢要道,又或往来过客、商贩必经之所。

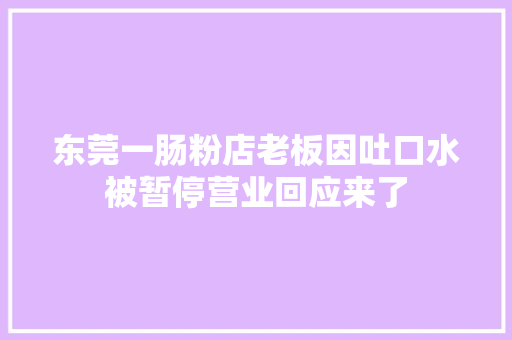

下图是根据志布告录的茶亭及其方位和里程制作的新化县和浙江宣平县的茶亭分布密度图。两个县均属山区,其茶亭分布特色明显,既集中在特定的交通要道之中,又密集分布在县城周边。

新化县和宣平县的茶亭分布。资料来源:道光《新化县志》卷二十九《茶亭》,载《中国方志集成·湖南府县志辑》第57册,江苏古籍出版社,2002年,第307—311页;民国《宣平县志》卷二《舆舆志》,载《中国方志丛书·华中地方》第206号,成文出版社有限公司,1975年,第376—388页。图片为《晚世基层管理及制度变迁》插图。

茶亭供给的民间性

公共品的供给主体有如下三种:政府机构、非政府性和非营利性的民间主体以及营利性主体。不同于官修驿亭或邮亭,地方政府较少对茶亭举动步伐予以相应的资金支持。

元代画家倪瓒《松林亭子图》。

茶亭以其规模小、门槛低吸引了不同个体、群体和组织的关注。其源起或与中古期间佛教僧人的施茶传统干系,直至晚世,僧人、寺庙、会社及其成员仍是修建茶亭的主要参与力量。宋明以降,宗族作为比较普遍和范例的民间组织,积极引领各种地方性事务培植,个中茶亭亦是主要构成。明清期间的士绅与贩子则为民间公共品的发展注入了活力。士绅之中虽不乏曾身居官职者,但其倡建茶亭的资金又多来自个人的捐助;相反,官员以政府名义建造茶亭的行为不算太多。贩子虽具有经济意识,但始终未从中谋利。值得一提的是,妇女在供给中亦有不少业绩展现。

进而言之,茶亭在太平天国运动之后的复建和兴修更是证明了士绅和贩子可通过公共品的完善来促进基层社会的管理,这种不同于地方政府在基层管理上的主要浸染,既表示了他们共同的信念代价与社会共识,还表明这些公共举动步伐对他们自身有主要的社会、经济和文化效益。

近代以来,贩子及店铺对茶亭功能的客不雅观需求大幅度增加,从而不断提高了其在交通要道中的分布密度和供给能力。广泛分布于全国各地尤其是南方地区的茶亭,以其供应的免费茶水做事显示出其公益性。茶亭与民间生活的关联性可能远高于善堂、义庄、书院等类型的公共品,这也匆匆成了民间力量对茶亭供给的积极主导。

折衷民间公共资源的霸占

茶亭由民间筹资并公益建造,能够很好地表示公共资源的特性。市场的逐利性使得茶馆、茶舍分布于城邑和市镇之中,加诸政府的管理空缺,匆匆使民间自发折衷公共资源的霸占问题。一样平常来说,包括茶亭在内的公共品消费常日具有非竞争性与非排他性,却可以由竞争性的市场主体供应。

《一念关山》(2023)剧照。

民间自发供给茶亭的过程每每是财富或话语表现以及博弈互动的表示,从而有利于当地社会的公共资源折衷和公共事务的处理。黄冈县马鞍山茶亭的捐户达261户,共计捐额7868文,每户捐额只有30文。这是普通民户配合尽力的过程。在安化永锡桥捐资中,大户利用和消费公共品的需求每每比小门小户多,也因此乐意多捐资金,留下荣誉亲睦事。这种模式在茶亭的创建中也有相称多的案例表现,无关乎公共品的规模。新昌县皇渡桥村落造桥建亭,共有27人参与,姓氏构成较为繁芜,潘、杨两姓占到50%以上。同邑的孙家田村落积极动员族人捐建亭桥,除了4笔资金由吕姓祠堂捐助、2笔由孙姓祠堂捐助,剩余的23笔捐资有16笔来自孙氏族人。

茶亭以免费的休憩空间和茶水向交通道路上往来的地方民众供应做事,促进民众在跨村落、跨地域以及跨政区之间的折衷公共事务能力。不同地区间的自发模式存在差异,但他们都在积极折衷区域间的事务。

湖南株洲县的茶亭由当地乡都立会选出父老来主管,于每年农历三月十五日进行集会募捐。立会选择父老以及组织募捐的集会便是地方折衷的过程。广西桂林的松桂茶亭的兴建光发起者就达到43人,捐款统共收到1749100文。与之最为密切的地方——大圩,共计有90个店铺或个人捐资。此外,还有其他118个店铺或个人捐资,人均1000文。据统计,他们至少来自27个不同的村落,足见涉及人数之多与范围之广。

又例如不同县之间的会社合建,河南伊川县的喷鼻香火大会,光绪三十四年(1908),魏小寨、魏村落、杨窑、耿村落、苏村落、张村落等村落的善众联合“茶社”,轮流供应茶水做事,但场所则得益于嵩阳县的“后干社”,他们在会社的余资根本上又募化钱财,为伊川县“茶社”创修起茶亭。跨省案例如境会亭则是由浙江长兴和江苏宜兴两邑士绅合捐而成。

道德量化和慈善信念

茶亭的供给与道德功绩紧密相连,就像个人信用分数累计会成为有效的勉励与约束机制。比较范例的是由文人阶层推动的《功过格》,这种类型的善书将道德量化,劝人积极向善,个人在这种道德感化下,自觉践积善行,个人也坚信积善能得到世俗的回报。

例如,《十戒功过格》记载,造桥、平路、建立茶亭和渡船等事能够积攒“五十功”,这种量化标准在无形中对社会民众形成勉励和约束。不仅如此,培植茶亭作为一种慈善行为,能够得到官方的表彰。光绪《长汀县志》的《凡例》明确规定:“凡茶亭桥梁或造或修,有善必录。”政府通过将干系的业绩收录进县志予以表彰,是一种公开的社会勉励。

茶亭的遍及与宗教的公益做事干系,民间在历史发展过程中形成了慈善供给的社会信念。明清以降,浩瀚茶亭附属于寺庙、祠庵之中或者修建于其附近,其兴修多由信众来主导。

新昌县《真诏重修真岭庵茶亭碑》记载了庙庵和茶亭合一的现状:“庵与亭本两物也,一为礼佛计,一为行路计。兹乃合而有之,......士女悉拈喷鼻香而至,萍水之循环不绝,仕商皆击毂而来,谓非一而二,二而一乎。”茶亭的供应事实上俨然成为宗教慈善的一种。故意思的是,1922年,真岭庵及茶亭因失火烧毁,村落民以“二者均在所难缓,茶亭其急务”,优先选择重修茶亭,表示出民间对茶亭的现实需求。

民间供应公共品难以避免志愿失落灵的征象,但传统中国在慈善过程中对供给者形成了道德约束。守亭人虽非供给的志愿者,但他同样接管茶亭理事会和社会的共同监督。绍兴傅氏在新昌县捐建了普济茶亭,但傅氏后裔将亭田出售给吕陈氏,后又转手给吕姓管业,甚至亭倒茶断。

1930年,14名茶亭首事重新捐资整饬,刊石以志,并撰下“傅氏后裔不贤......陈氏不善”几字警示。1948年,蒲塘张氏途经,看到碑刻之后,愿将自置己田五石捐入此亭施茶。为此,茶亭又新立碑刻,个中的内容有“仰读重修碑记,个中刊有傅裔后世不良,顾将先人之田再三变卖,以茶坏亭断,抛破前功”。立碑记述的办法对民间在茶亭的供给有着极为显著的勉励和约束浸染。古人施与公共品的供给一旦由后人中断,后人易被指摘于世,刻于碑中,累积的慈善功德则会崩坏。

总的来说,官僚制与垄断性是政府的公共品供给机制的核心特色。不过,政府的能力有限,一些事务也随意马虎因政府失落灵而产生干系问题,茶亭则是个中的空缺表现。市场的营利性主体,例如茶馆、茶舍及茶铺等每每分布于城邑和市镇之中,道路沿途鲜见售卖茶水做事的茶亭。民众外出行路每每自带干粮,这些营利性主体若在山间道路等地经营,可能难以从中赢利。因此,民间非营利性主体涌如今茶亭公共品供应中该当是现实的一定结果,民众对山区村落比较熟习,具备灵巧、效率等方面的上风,进而能够推动区域内部的灵巧自治和良性竞争,由此呈现开放、多元的面貌。

运营的资金

施茶经费紧张来自田租和房租。一些茶亭受捐时附赠了房宅店铺,得以通过市场化的出租补充施茶经费。

宁国府的江尚耀在茶亭东侧建房屋数十间,以房租作为茶资。光绪十七年(1891),湖南攸县的艾简文捐建茶亭,附盖茅铺10间,茶亭由佃户掌管施茶,每年劳资是18仓桶田塘租额,铺租费1200文则作为茶水费。比较个人捐赠的房铺,由民间组织捐资置办带有互助的身分,房铺在产权上虽可能会发生轇轕,但其互助色彩又能限定他们从茶亭中撤资,这种博弈在一定程度上利于茶亭长久坚持。

《龙门镖局》(2013)剧照。

桂林圣母池边上的茶亭在咸丰年间毁于兵火,同治年间在熊凤仪、廖元善和熊云倡修下,洪生号、广有号、荣茂号等16家商铺店主,以及秦东山、阳翠华、文永盛等13名善士或捐钱或捐资产,共同置办了铺屋9间、田4坦、塘1口作为修亭及施茶的经费。

不同地域地皮市场的发达程度和历史传统影响当地捐租或捐田的行为比率。安化县第一泉亭的施茶经费紧张由守亭人在茶山栽种所得,茶山由捐赠人购入,守亭人则有8石租谷,作为自己的人为。同治《兴国县志》的《津梁》附载了20余处县内主要的茶亭,多数注明“捐租赡茶”,例如荷岭崠茶亭受捐田租18石7斗5升、田谷30石,灵山茶亭田租20石5斗,村落头茶亭田租6石,五里亭茶亭的田租更是达到50石。

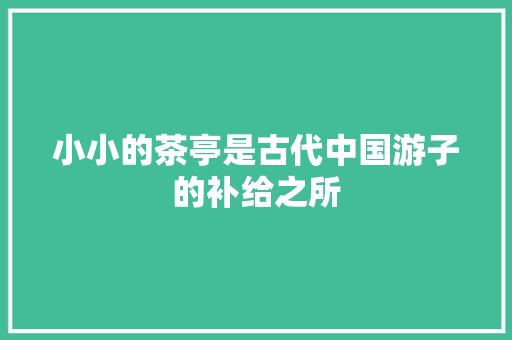

茶亭的受捐过程。图片为《晚世基层管理及制度变迁》插图。

顺治十一年(1654),江西安远县僧人融六和性莹在龙安堡募建白露岭茶亭,置田320把来赡茶。与此同时,融六一人于顺治十年(1653)、十二年(1655)分别在新龙下堡和濂江坊募建3处茶亭,分别捐100把来赡茶,上述总计620把田。

道光二十六年(1846),广西北流县六里岭茶亭会成立后,全县共有茶亭会7个,均以田租谷做施茶经费。民间组织的捐租比例亦是内部商量的表现。瑞金县风雨亭由朱本坚建于正德年间。乾隆十二年(1747),朱本坚裔孙联同赖士璋及邑中名流等40余人成立茶会,茶会分为城中和乡间两股,所购田在比例上分为2∶1,以田租来供应每年4个月的施茶经费。捐田记载在各地县志中相称繁多。它既可以指将田地推割至茶亭户,也可以与捐租相似,所有权仍归属在个人、家族或者其他户名之下,所产租谷每年赠至茶亭。

乾隆三十三年(1768),安徽当涂县齐蕴安与族人共同为接梁庙茶亭置义田3亩。3亩义田在所有权上可能还属于族产,但其产生的收益则已单独供应于施茶。太湖县黄字保等人捐田6斗,册亩(指的是登记在官府的名义田地数)4亩2分,以田租作为施茶的资金。

茶亭的地皮产权

地皮所有权由捐助者决定是否进行推割,茶亭既可在政府处成为新的纳税户,承担起拥有地皮的赋税任务,也可保留在捐助者头上。但这并不虞味未进行地皮推户的茶亭完备失落去了政府的保障。

新立茶亭户多发生于民间组织或者多人合捐之中。永锡桥的产权单位和交易单位是“永锡桥柱”,此外还是纳税单位,可作为一“柱”向政府交税。茶亭与此略有不同,还普遍表现为茶亭户。道光年间,史氏和张氏两人为嵊县的茶亭庵赎买田地并进行推割,县邑为此“令立西三图史张茶亭庵户”。乾隆《上杭县志》单列了现存茶亭的田禾税,个中有座名为水竹凹茶亭的田禾税详细记载,雍正十一年,黄君捐施原载禾税2秤、民米1升的亭基;太平里众人又捐资建亭,并在亭前置田供茶,粮米入五图一甲,单立太平茶亭户。独立的纳税单位表明茶亭承担起地皮的法定义务,受到政府给予的完全的地皮产权保障。新昌县《小石佛续碑为记》专门交代了茶亭的地皮来源及契书户规的保存情形:

前碑、路廊已成刻就,内有捐助名次未清。......续碑为记:买普济庵契书一纸,立明德堂户规一本,山田亩分字号不才家村落陈根世家内;回赎四亩茶田,粮在刘门庄;立普济庵茶田户规,新买茶山,粮在岟嵔庄;立普济庵茶山户规,回赎当契两纸,新买茶山,契四纸。契据户规俱在刘门坞吴烂田公家内......

1930年,普济茶亭重修完成,吴烂田和王君郁以茶亭无茶山为由,在劝募根本上,买得代价385元的茶山,并命名为“普济茶山”。

《倩女幽魂》(1987)剧照。

这些事情于当年的碑刻中有所交代。1933年,首事专门立续碑解释这些茶山的左券和户规。碑记显示,茶山已完备是茶亭名下的家当,茶亭有着独立的纳税户。这些契据户规保存于捐助者吴烂田手上。不过碑记又专门强调了“公家”,不同于“陈根世家内”,由吴烂田等人募捐的资产成为公产,并以立碑的形式确保了茶亭财产的排他性,吴烂田不可单独享有其收益。

受捐地皮尚未登记至茶亭户名下,虽会有碍于茶亭独立法人产权的形成,但地皮在实际秩序演进中能够逐渐转为茶亭所有。捐赠者的后代子孙若想取回先人捐赠的遗产,可能会受到来自多方面的限定,包括但不限于宗族的内部协商、守亭人的控诉、社会舆论与政府官员的反对等。这种征象可从社会上的意识不雅观念进行剖析,在组织培植过程中,参与者所形成的共同信念与共识构成了基层公共奇迹主体的合法性的来源之一。

受捐地皮尚未登记至茶亭户名下,虽会有碍于茶亭独立法人产权的形成,但地皮在实际秩序演进中能够逐渐转为茶亭所有。捐赠者的后代子孙若想取回先人捐赠的遗产,可能会受到来自多方面的限定,包括但不限于宗族的内部协商、守亭人的控诉、社会舆论与政府官员的反对等。这种征象可从社会上的意识不雅观念进行剖析,在组织培植过程中,参与者所形成的共同信念与共识构成了基层公共奇迹主体的合法性的来源之一。嵊县王城茶亭的田地由会稽县张子英在康熙年间捐助,康熙末年,子嗣擅卖,守亭僧人将其上诉至政府,官员详细追述了由来,开篇内容如下:

审看得县属之王城镇向有茶亭,当嵊新交会之地,冬夏施济茶汤,以惠行人。有山邑张子英乐善好施,舍山四片田十亩供是亭茶汤之用,延僧明源董其事,迄今几二十年矣。此茶亭之产,......卑职查茶亭之田山俱系张子英当日陆续捐置,契书俱付僧人收执,王城一镇无不知:山为茶亭之山,田为茶亭之田。

原文作者/龙登高 陈月圆 黄一彪

摘编/罗东

导语部分校正/穆祥桐