光明日报 周洪双 李晓东 光明日报通讯员 张平

“薅完了哦,收成好哦……”

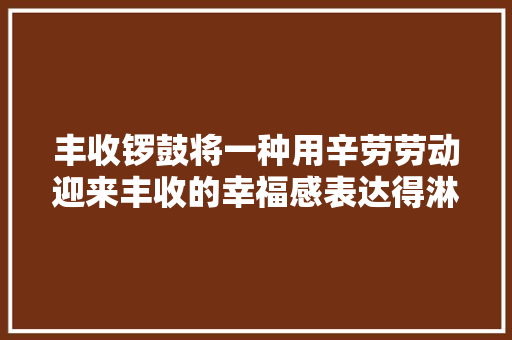

四月的春光里,伴随着雄浑的锣鼓声,传承千年的国家级非物质文化遗产——川东土家族薅草锣鼓在四川省宣汉县渡口土家族乡的巴人风情小镇唱了起来。

寻着洪亮的歌声来到现场,只见年过七旬的非遗传承人袁诗平穿着土家族斜襟长衫,头包青丝帕耸立台上。他左手提锣,右手握槌,时而低声诉说,时而引吭高歌:“鸟稍过河一股风,马过桥梁先摆鬃;鸡公未叫先拍翅,歌郎未唱鼓三通……”

第二届薅草锣鼓赛歌会在四川省宣汉县龙泉土家族乡自由村落举行。龙潜摄

舞台两旁,一众演出者依次排开,唱、念、敲、打各司其职,锣鼓声不绝于耳。现场人隐士海,不少不雅观众不自觉地随着节奏摆动起来,处处洋溢着欢畅气息。

“演出节奏光鲜,唱词也贴近生活,将土家族的风情展现得淋漓尽致。”来自重庆梁平的游客周师长西席专程赶到这里,便是为了体验隧道的土家文化,“我是第一次来到宣汉巴山大峡谷,这里不仅风景美如画,土家特色文化也十分浓郁。”

在田埂上举办的原生态薅草锣鼓赛歌会。张勇摄

宣汉县是四川省唯一的土家族聚居区,在这里,薅草锣鼓又叫“贺阳春”,是开春往后在田间地头演出的一种民间艺术形式。一群人在田地里锄草唱和,二人在地头敲锣打鼓领唱,歌词多是口头即兴创作,风趣而诙谐,充满了生活气息,以是这种演出又被称为土家族人的“劳动进行曲”。

“薅草锣鼓是几千年来川东土家族的口头历史,是土家族的生活写照,措辞生动真切,唱腔高亢流畅,穿透力强,风格豪放粗犷,具有主要的历史代价和艺术代价。”宣汉县文化馆馆长艾天说,薅草锣鼓起源于3000多年前的巴人期间。那时的人们从渔猎转为农耕,为驱赶野兽、敬拜山神而击鼓鸣锣吆喝,后来演化成为劳动山歌。

薅草锣鼓传承人吴正菊(左)教授女儿廖传述薅草锣鼓知识。张勇摄

川东土家族薅草锣鼓题材广泛,内容丰富,紧张有民族历史、生产劳动知识、器物的发明与传承、原始宗教敬拜、礼仪孝亲、男女恋爱、日常生活琐事等。其艺术形式也丰富多彩,歌词分单段体和多段体,写作手腕多用赋、比、兴。段落多为偶句数,有出句和对句。歌词大多为七言体。衬词以虚词为主。演唱形式分辨、唱、半说半唱、演出唱,独唱、对唱、领唱、和唱等。调式为民族五声徵调式。唱腔全是高腔山歌,高亢悠扬,给人遍山是歌之感。

“薅草锣鼓充分展现了川东土家族人不惧困难、艰巨奋斗的乐不雅观精神,承载着大家对美好生活的神往。”袁诗平说,“经由世世代代的传承,这项传统艺术不仅深受百姓喜好,如今还发挥着新的代价。”

薅草锣鼓传习所的小学员们。宋万明摄

近年来,袁诗平与其他非遗传承人一起成立“非遗技艺·川东土家族薅草锣鼓”志愿做事宣讲队,利用空闲韶光,到各个村落镇开展志愿宣讲,将党的创新理论、重大方针政策和乡风民俗融入唱词,以群众喜闻乐见的形式通报正能量,得到了社会各界的认可。

宣汉县高度重视对薅草锣鼓的传承保护,成立薅草锣鼓培训班,连续举办川东土家族薅草锣鼓赛歌会,辐射川、渝、鄂等地。如今,薅草锣鼓已成了宣汉对外交流的一张名片。

几面锣鼓,一声吆喝。承载着川东土家族历史、文化、影象的薅草锣鼓已在巴山大峡谷深处回荡数千年,也必将在新时期更加熠熠生辉。

《光明日报》(2024年04月28日 10版)

来源: 光明网-《光明日报》